船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『狭心症とコルヒチンの効果』について話をします。

コルヒチン(colchicine)とはイヌサフランの種子や球根に含まれるアルカロイドです。痛風などの治療に広く用いられている薬剤で、好中球の活動を強力に抑える抗炎症効果もあると言われています。

しかしながら、これまでコルヒチンが心動脈硬化性疾患の進展予防に何らかの効果を持つとは考えられてきませんでした。

そんな中、安定狭心症患者さんに対するコルヒチンの効果、に関する論文が発表されました。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『納豆で骨折リスクを減らす』です。

納豆が骨に良い、骨密度を上げるという話はすでに出ていますが、納豆が骨粗鬆症の骨折予防に効果があるかははっきりとしていませんでした。

今回、日本人の閉経女性を対象に、納豆と骨粗鬆症骨折に関する研究発表がなされました。

対象は日本人の閉経女性1417人で、追跡期間は平均15年。

結果;納豆を週1パック未満食べる人に比べて、週1~6パック食べると骨粗鬆性骨折のリスクは72%に減少。更に週7パック以上食べると骨粗鬆性骨折のリスクは51%に減少していました。

一方、豆腐や他の大豆製品では同様の結果は得られませんでした。

毎日のように、習慣的に納豆を食べるようにすると、閉経後の日本人女性の骨訴訟性骨折リスク低下には非常に役に立つということですね。

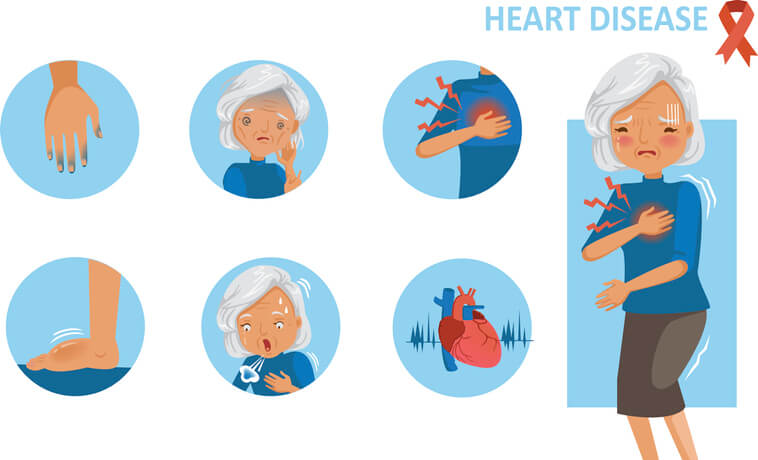

当院は循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

また、当院では骨粗鬆性検査も行っています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『室内光害と動脈硬化の関係』です。

以前のブログでこの内容についてお話したことがあります。肥満は動脈硬化の危険因子の一つであり、夜間光暴露が動脈硬化と関連している可能性は大いにあります。

今回は、夜間光暴露が動脈硬化進行と関係している、という論文を紹介致します。

対象:平均年齢71.4±6.9歳の989人の方

追跡期間:平均34ヶ月

方法:動脈硬化の指標として、頸動脈内膜中膜厚IMT(首の動脈の血管壁の厚さ)と睡眠時の寝室の明るさに関連があるかを調べました。心室の明るさごとに4つのグループに分けて比較しています。

結果:夜間の寝室が最も明るい群で、そうでない群に比べ頸動脈の平均IMT、最大IMTが厚くなっていることが判明しました。

この頸動脈IMT肥厚の差は、心筋梗塞を10%、脳梗塞を12%増加させる差に相当すると言われています。

夜、明るい部屋で眠ることがこんなにもリスクが高いことに本当に驚きですね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

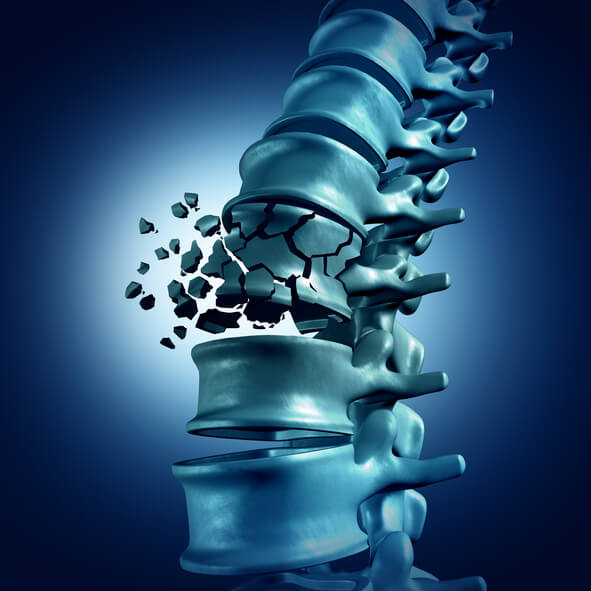

今日のテーマは、『糖尿病の人は、椎体骨折のリスクが高まる』です。

糖尿病は、本当に様々な合併症を引き起こします。

3大合併症といわれる糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症は有名です。

心筋梗塞や狭心症などの心疾患や脳卒中、またがんのリスクも高くなると言われています。

今回、糖尿病で背骨(椎体)の骨折の危険性が高まるという報告がなされました。

『Vertebral Fractures in Individuals With Type 2 Diabetes: More Than Skeletal Complications Alone 』

約85万人の方を対象に研究解析が行われています。

糖尿病のかたは対象の中に約32万人含まれています。

結果:

糖尿病の方の椎体骨折発生リスクは非糖尿病の方に比べ35%増加していました。

椎体骨折の既往のある方だけで限定してみると、糖尿病があることで、再椎体骨折のリスクが73%増加していました。

また、この椎体骨折既往のあるグループにおいては、糖尿病を有することで、死亡率がなんと84%も増加していたのです。

糖尿病は本当に全身の様々な部位に悪さをするものだということが改めてわかります。

椎体骨折をおこすことで、そのかたの活動性が著しく制限されます。その制限が、糖尿病の方にとってはまさに命取りになりかねないということなのかもしれません。

当院は循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『心筋梗塞はクリスマスイブに多い!!』です。

スウェーデンのルンド大などの研究チームが2018年に「BMJ」誌に発表した論文についてお話します。

1998~2013年に報告された発作約28万件を分析し、

休日やスポーツイベント、曜日や時間帯別に、いつ発作が起きやすいかを比較検討しています。

この研究によると、年末年始には心筋梗塞を発症するリスクが15%高くなることが判明しました。

特にクリスマスイブに至っては、心筋梗塞の発症率が37%も高く、中でも午後10時ごろの発症が高かったということです。

そして、クリスマス当日は心筋梗塞の発症率が29%高く、元日は20%高いと言う結果でした。

クリスマスイブに伴う感情の高ぶり、ストレス、アルコール、暴飲暴食、騒ぎすぎ、何かの緊張、など原因は色々考えられますが、何かしらのイベントに伴う心臓へのストレスは軽く見てはいけない、ということは言えますね。

聖なる夜に危険は高まるんですね

当院は心筋梗塞のような心臓血管病などの循環器疾患、そして糖尿病などの生活習慣病のフォローに力を入れています。

循環器専門医2名と、全員が循環器の経験豊富な看護師、一流の心エコーのスキルを持った検査技師2名で十分な診療体制をとっています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『糖尿病とインフルエンザ入院の関係』についての話です。

糖尿病になると、免疫機能の低下や感染からの防御機能が低下することが心配されます。もちろんインフルエンザにかかったときに重症化しないか、も心配です。

今回、2009年にインフルエンザがパンデミックを起こしたときに、インフルエンザによる入院が糖尿の有無でどう変わるのか?という研究報告がノルウェーからなされました。

ノルウェー国民の299万2,228人の医療情報データを追跡分析を行いました。

その結果、非糖尿病のインフルエンザで入院した割合に対して、糖尿病患者さんにインフルエンザ入院は約2.46倍と増加が見られたというのです。

また、糖尿病患者さんの中で予防接種を受けていた場合、予防接種を受けていなかったグループの入院率よりも78%も低下していました。

非糖尿病患者さんの中でも、予防接種を受けたことで入院の割合は59%低下していました。

インフルエンザの予防接種が、いざインフルエンザにかかったときでも重症化を防ぐのだ、という一つのエビデンスが出たわけですね。

当院は循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『乳製品と死亡リスクの関連』にてついてです。

乳製品の良さは、様々なところで多く検討されています。例えば、乳製品摂取と糖尿病への効果、心臓血管病への効果、がんへの効果など。しかしながら多くの研究でも、明らかな有益性や有害性は証明されていません。さらに、死亡との関連性についてももちろんはっきりしていません。

今回、乳製品の総摂取量が死亡リスクを減少させるかどうか?という研究発表がなされたので、その紹介をさせていただきます。

乳製品摂取と女性および男性の死亡リスクとの関連:3つの前向きコホート研究

対象:がんや心臓疾患のない男性49000人、女性16万8000人あまり。

追跡期間:32年

結果:全乳の摂取量増加はわずかに死亡率、心臓血管死、そしてがん死のリスク上昇と関連していました。

また、乳製品の代わりにナッツ、豆類、全粒穀物を摂取した場合は死亡リスクは低下し、赤身および加工肉の摂取は死亡リスク上昇と関連していました。

当院は循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、飲料の種類と胃食道逆流のリスクについての論文を紹介します。

胸焼けや逆流などの胃食道逆流(GER)の症状があると、コーヒー、紅茶、または炭酸水を飲むのを控えたほうがいいようによく言われます。でも、これらが果たして正しいのか、今まで前向き研究のデータはありませんでした。

そこで、42〜62歳の女性4万8,308人のデータから飲料の種類と胃食道逆流の発生率に違いがないかを検討した研究発表がなされました。

『Association Between Beverage Intake and Incidence of Gastroesophageal Reflux Symptoms』

各飲料の摂取量が最も多い女性(1日あたり6杯以上)は、コーヒーの摂取量が最も少ない女性(1日あたり0杯)と比較して34%増加、紅茶で26%増加、そして炭酸水では29%増加が見られました。牛乳、水、またはジュースの消費と胃食道逆流症状のリスクとの間に関連は認められませんでした

逆に、1日2杯のコーヒー、紅茶、または炭酸水を2杯の水に置き換えると、GER症状のリスクが若干低下しました。具体的にはコーヒーと紅茶で4%低下し、炭酸水では8%の低下が見られました。

普段から、胃食道逆流症状があるかたは、普段の飲料にどんなものを飲んでいるかチェックし、もしコーヒーや紅茶、炭酸水が多いようであれば、それらを減らし、水に変えてみるだけで症状が軽快するかもしれませんね。

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

もちろん、消化器症状などの一般内科も診察させていただいています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『咀嚼が血糖値を下げるのは朝が効果的』です。

よく噛むことで、食後の血糖値を下げよう、という話はよく耳にすることと思います。

咀嚼することで満腹感が生まれ、結果的に食事量が抑制されたり、食後のエネルギー代謝が上昇したりすることで、血糖値が下がると言われています。

しかし、この効果が1日を通して変わらないのか?に関してはよくわかっていません。

朝食べても、夜遅い時間に食べてもしっかり咀嚼すれば食後血糖値は抑えられるのでしょうか?

今回、この咀嚼による食後血糖値の抑制効果、朝と晩で効果は違うという研究報告がなされました。

対象: 健康男性9名

方法:75グラム経口糖負荷試験(医療用のサイダーです)を朝と晩に施行。また、咀嚼回数を10回と40回にわけ、それぞれ検査を実施しました。

結果:夜の負荷後血糖値は、朝の負荷後血糖値より高いという結果でした。

また、朝の40回咀嚼の群が、食後2時間までの血糖低下が一番速やかでした。

夜は咀嚼回数を増やしても、10回の群と40回の群では血糖値の低下に差は見られませんでした。

1つ目は、同じものを口にしても夜のほうが血糖が上がるということ。そして咀嚼回数を増やしても効果がない。

一方で、朝は夜よりも食後血糖値が上がりづらいだけでなく、咀嚼回数を増やすと、更に食後血糖値が改善するということでした。

こう考えると、夜遅い時間の食事は控え、朝に多めに食べるというスタイルが一番食後高血糖の抑制につながる可能性がありますね。

糖尿病や食後高血糖は、心筋梗塞や脳卒中などの動脈硬化疾患に大きな影響を及ぼします。

こんな食事のとり方、咀嚼の回数で血糖がかわるんですね~

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など