船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、砂糖入り飲料が、脂質異常を悪化させるという論文をご紹介します。

脂質は、主に中性脂肪とコレステロール値で調べられています。検診で言われる脂質異常症とは中性脂肪値か、コレステロルー値異常です。そして、みなさんも御存知の通り、コレステロールには悪玉コレステロールのLDLコレステロールと、善玉コレステロールのHDLコレステロールがあります。

LDLコレステロールが高くなったり、HDLKコレステロールが低くなったり、中性脂肪が高くなったりすると、動脈硬化が進み、狭心症や心筋梗塞などの心血管イベントや脳卒中のリスクが増えることになります。

フラミンガム心臓研究のコホートデータを用いて、6,730人を対象に1991年から2014年まで平均12.5年追跡。加糖飲料がコレステロール値などに与える影響について調べた報告となります。

「Beverage Consumption and Longitudinal Changes in Lipoprotein Concentrations and Incident Dyslipidemia in US Adults: The Framingham Heart Study」

結果は、毎日加糖飲料を飲んでいる人は、一月に1缶未満のひとより明らかに中止脂肪は高く、HDLコレステロールは低くなっていました。

しかも、加糖飲料を毎日摂取していると、中世脂肪が高値となるリスクは53%高く、HDLコレステロールが低値となるリスクは98%低くなっていました。

日頃から糖を含んだ飲料を飲む人は、改めて脂質異常を防ぎ、動脈硬化を防ぎ、心臓発作を防ぐ意識が必要になりますね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、入浴の頻度が心臓発作や脳卒中の予防に関係がある!という話です。

入浴の効果は本当にたくさんありますよね。

例えば、体があたたまる。これは当然です。体があたたまるということは手足の血管(末梢血管)もが拡張し、血行が良くなるということです。、入浴の仕方によってはヒートショックプロテイン(HSP)が生成され、細胞が活性化する可能性も考えられます。

次に、水圧の効果。浴槽に浸かると水圧の影響で血液の循環が促進されるとも言われています。

そして浮力の効果。体重を軽く感じることで、筋肉の緊張も減り、リラックス効果が期待できます。

では、入浴と狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患、脳梗塞などの脳卒中などの心臓血管病の関係はどうなのでしょうか?

今回、日本から入浴の頻度と心臓血管病の関係について論文が発表されました。

「Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke」

「習慣的な浴槽入浴、と冠状動脈性心疾患・脳卒中のリスク」

対象は、心血管疾患またはがんの病歴のない40〜59歳の3万76人で、約20年の追跡調査です。

浴槽での入浴の頻度で、0〜2回/週、3〜4回/週、ほぼ毎日の3つのグループに分けて比較検討しています。

結果:ほぼ毎日入浴するグループは、0〜2回/週に対するグループと比較し、心血管疾患が72%、冠動脈疾患は65%、脳卒中が74%、脳梗塞が77%、そして脳出血が54%へと減少が見られたのです。

ほぼ毎日入浴するだけでこんなにも、脳血管疾患の頻度が減らせるとは本当に驚きです。

当院には、心臓血管病のかたはもちろん、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、1日の歩行量(歩数)と死亡リスクの関係についての論文をご紹介します。

そもそも、運動は疾患予防にとても良いと言われているのはご存知ですよね。

特に、動脈硬化性疾患、糖尿病に代表される生活習慣病、狭心症や心筋梗塞、心不全などの心臓病、¥などには非常に有効です。

糖尿病で来院された場合も、最初は薬を使わずに、まずは食事と運動でやってみましょう!というケースはよく見られます。

では、1日に一体どれくらい歩くと効果があるのでしょうか?

今日は、そんな論文をシェアします

対象は4840人。1日平均歩数は9,124歩で、平均追跡期間10.1年でした。

全死因死亡率は、1日の歩数が4,000歩未満の群で76.7/1,000人年、同4,000~7,999歩群で21.4/1,000人年、同8,000~1万1,999歩群で6.9/1,000人年、同1万2,000歩以上群で4.8/1,000人年でした。

各群を比較すると、4,000歩/日群と比べて、8,000歩/日群で全死亡リスクは49%に低下、1万2,000歩以上群では、なんと35%まで低下が見られました。

一方で歩行スピードを速くしても、死亡率の改善には至りませんでした。

健康のために、たくさん歩きましょう!ということなんですね。

当院には、高血圧の方、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、カナダから発表された小児喘息と洗剤の関係についての研究報告をシェアしたいと思います。

「Association of use of cleaning products with respiratory health in a Canadian birth cohort」

<研究概要>

幼少期の家庭用洗剤の使用と小児呼吸器およびアレルギー疾患との関連を調べること

<方法>

出生3~4ヶ月後の2022人の子供の家庭で、26種類の家庭用洗剤の使用頻度を4グループに分け、その後3歳になったときの喘息発作、アトピーなどの頻度を調査しました。

<結果>

使用頻度が最も高い家庭用洗剤は、食器用洗剤、食器洗浄機用洗剤、多目的クリーナー、ガラス用洗剤、洗濯用洗剤でした。

出生3~4ヶ月のときに、もっとも家庭用洗剤を用いた家庭では、低かったグループよりも3才児での喘息診断率が高胃という結果が得られました。

特に香料入りのスプレー式洗剤は、喘息リスクとの関連がかなり強かったということです。

この研究チームは次のように考察しています。

洗剤に含まれる化学物質が炎症反応を引き起こし、気道損傷を受け、喘息が生じている可能性がありえること、また、ヒトの常在微生物叢が、家庭用洗剤に曝露することで変化した可能性もあるとのことです。

やはり、普段から我々は住環境においてクリーンなものを選んでおく必要があるということが改めて認識できたと思います。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、高齢者のかたにおける糖尿病コントロールの現状についてお話します。

糖尿病のコントロールは、年齢や合併症予防などの様々な因子によって目標の数値が変わってくることがあります。

特に、高齢者において血糖を厳格にコントロールすることは逆に低血糖のリスクを高めてしまう危険性もあり、1~2ヶ月の血糖値の平均値を示すHBA1c(ヘモグロビンA1c)の推奨目標も、合併症予防であれば7.0%以下、高齢者であれば8.0%まで許容できるといわれています。

高齢者は、特に低血糖に対する自覚症状も出づらいために、低血糖に伴う意識障害、昏睡など重篤な状況をまねきかねません。

そんな中、海外から高齢者糖尿病患者さんの血糖コントロールに関する実情を示す発表がなされました。

米メイヨークリニックのRozalina G. McCoy氏らのグループが、2型糖尿病患者19万4,157人の血糖管理状況を調査しました。

年齢別にHBA1c値を見ると、18~44歳で7.71±2.01%と最も高く、45~64歳では7.49±1.71%、65~74歳は7.08±1.30%、75歳以上6.92±1.15%と、年齢が高いグループほどHbA1cが低かったのです。

糖尿病は、数字が悪すぎると合併症が増えるといわれています。心筋梗塞や狭心症、脳卒中。腎不全や網膜症、神経障害など多岐にわたります。

しかしながら、合併症を避けるために糖尿病の治療を厳格に行いすぎると、逆に低血糖のリスクが増えてしまうのです。

糖尿病の管理は本当にしっかりと行わなければいけないということですね。

動脈硬化を予防したい方、糖尿病の方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

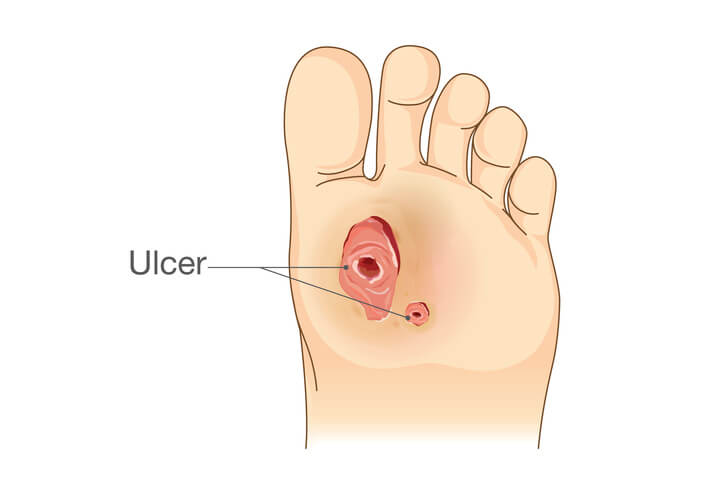

今日は糖尿病と下肢疾患の話です。

糖尿病は本当にたくさんの合併症を持っています。狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患はもとより、脳卒中、アルツハイマー、がんのリスクも高めてしまいます。神経障害や網膜症、腎症も3大合併症として有名です。

糖尿病に伴う下肢疾患としてみてみると、どんな合併症が考えられるでしょうか?

一番多いのが、糖尿病性の神経障害です。足のしびれ感や、逆に神経が鈍感になってしまったりする状態です。

また、下肢の虚血、閉塞性動脈硬化症も糖尿病の合併症としてよく知られています。

糖尿病の神経障害と血行障害(閉塞性動脈硬化症)は両方を一緒に合併することも多いです。

普通は、閉塞性動脈硬化症で足への血流障害が出ると、足が痛くなる(間欠性跛行)のですが、糖尿病性神経障害を合併していると、虚血に伴う足の痛みが感じにくくなります。

結果的に、虚血が進行し、足の潰瘍や最悪の場合壊死に陥ることもあるのです。

先日、糖尿病に伴う下肢の合併症が世界でどれくらいの割合、いるのだろうか?という報告がなされました。

「Global Disability Burdens of Diabetes-Related Lower-Extremity Complications in 1990 and 2016」

というタイトルで、「Diabetes Care」3月5日オンライン版に掲載されました。

糖尿病性神経障害、足潰瘍、下肢切断の割合を調べたところ、なんと世界の1.8%の方がこの合併症をかかえていたというのです。驚きです。世界の2%弱、世界で55人に一人がこの合併症を持っているという計算です。

改めて、糖尿病という病気が世界中で起きている現代病ということがわかりますね。

糖尿病は日頃の生活、向き合い方が本当に本当に大事です。

とんでもないことが起きてから後悔しないよう、定期的な糖尿病チェックは欠かさないでくださいね。

当院には、糖尿病の方、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなど、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今末梢動脈疾患に関わる歩行障害にココアが効果があるかもしれない、という研究データが Circulation Reserch誌に発表されましたのでシェアいたします。

論文タイトルは、『Cocoa to Improve Walking Performance in Older People With Peripheral Artery Disease』です。

末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)は、動脈硬化が原因で下肢の血管が狭窄または閉塞してしまう状態です。

原因としてはいわゆる生活習慣病、動脈硬化の危険因子と言われる高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙などが言われています。

治療法としては、ステント治療や手術療法、そして薬物療法がありますが、十分な治療ができすに下肢に歩行時の痛みが残ることがあります。(間欠性跛行)

今回、末梢動脈疾患の方にココアを使用すると、下肢への血流改善と、6分間歩行テストにおける歩行距離の改善、ミトコンドリア機能を含むふくらはぎの骨格筋特性が改善したことが明らかになりました。

これは、ココアに含まれるココアフラバノールによるものだと考えられています。

ココアは高血圧や動脈硬化そのものにも良さそうだ、と言われています。

動脈硬化が気になる方はぜひココアを摂ってみてくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

.

卵は必須栄養素をバランス良く摂取できる食べ物ですが、一部では、卵の摂取で心臓病リスクが高まる可能性があるとして、食べすぎないように助言しているところもあるようです。

確かに、卵にはコレステロールがたくさん含まれているために、心臓病の危険性は常に心配されてきました。

今回、1日1個の卵を食べ続けても心臓病の危険性は上がらない、とする大規模な研究結果が発表されました。

対象は50カ国からの約17万人のかた。

『Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries』

この論文の結果、卵摂取と血中コレステロールなどの脂質、死亡率、または心臓血管病のイベントとの間に関連性は見つからなかったとのことです。

今回の研究で、卵が心臓血管病に何ら悪影響を及ぼさないことがわかりました。

卵には必須ビタミンやミネラル、非常に良質のタンパク質などが豊富に含まれていますからね

動脈硬化を予防したい方、糖尿病の方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は心房細動と喘息の関係についてお話します。

先日、「Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology」誌に、持続性喘息患者さんは心房細動を発症するリスクが1.5倍高いという報告がなされました。

対象はアメリカ人6615人の13年に渡る追跡調査です。

当初、研究チームらは何らかの炎症を表すマーカーによって、心房細動と喘息の関連を説明できると考えていましたが、研究の結果調査した炎症マーカーの上昇は見られませんでした。

そうすると、なぜ喘息患者さんに心房細動の合併率が高いのか?炎症反応を介していない何かしらの経路が存在するのか?ここまでの結論は得られませんでした。

一般的に喘息の薬では気管支拡張薬が使われます。気管支拡張薬は気管支を拡張すると同時に心拍数を早目てしまう作用を持っています。そのために、気管支喘息の内服治療をされている方で、動悸を訴える方が時折おられます。もちろん、この動機と心房細動には何ら関連はありませんが、喘息の方で動悸を訴えた場合に心房細動を起こしていないか?と考えることが重要と思います。

心房細動どの不整脈が心配な方、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など