船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『心房細動検出にアップルウォッチが役立つ!?』です。

心房細動は、多くの方に見られる不整脈の一つです。この不整脈のために心臓内に血栓が出来上がり、脳塞栓(脳卒中)などがよく起こります。そのためにこの不整脈を自分自身が持っているのかを調べるのは非常に意義があることです。

特に、発作性心房細動といって発作的に短時間のみ心房細動をおこす人がいて、そういったかたの心房細動検出は特に困難です。

今回、スマートウォッチ(アップルウォッチ)が心房細動検出に役立つかどうか?という研究発表が世界の一流誌のNEJM(ニューイングランドジャーナル)の2019/11/14号に投稿されました。

『Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation』

心房細動を検出するためのスマートウォッチの大規模評価

方法:

対象は心房細動の既往のない参加者(参加者自身の報告による)。スマートウォッチの不整脈通知アルゴリズムが心房細動の可能性を検出した場合,最長で 7 日間装着する心電図(ECG)パッチが参加者に郵送され、解析されました。

結果:

登録患者数は、8 ヵ月間で 419,297 人。そのうち2,161 人(0.52%)が不整脈の通知を受け取りました。

そのなかで、実際に心房細動が存在した割合は全体で 34%。

不整脈の通知を受け取った参加者において,不整脈の通知と ECG で心房細動が同時に観察される陽性適中率は 84%でした。

心房細動の検出は、その後の血栓塞栓に伴う心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管病発生の予防に大切です。

こういった新しいデバイスが医療に役立つというのは素晴らしいことですね。

心房細動が見つかった場合、また脈の不整や動悸を感じるなどあれば是非循環器専門医在籍のすぎおかクリニックにご相談ください。

当院は循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

心房細動のコントロール目的で来院されている患者さんも多数いらっしゃいます。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、糖尿病と魚介類の摂取量の関係についてお話します。

魚を食べてると糖尿病になりにくいのか?そんな疑問を解決する日本人の研究発表を紹介します。

愛知職域コホート研究からの発表です。

対象は糖尿病になっていない35歳~66歳の4200人あまりの日本人。

魚介類を週に200g以上摂っている人とそうでない人に分けて6年後の糖尿病発症率を比較しました。

結果:週に200g以上魚介類を摂取していると、なんと糖尿病の発症率は73%も抑制されていたのです!

魚介類はオメガ3といわれる良質の油を豊富に含んでいます。

いわゆるEPA、DHAです。これらの摂取が心臓血管病の発症を抑制するという論文も数多く出ています。

今回、魚介類の摂取が心臓血管病以外に糖尿病も抑制する効果が高いことがわかったのです。

そして何よりも日々の食生活を見直すことが、様々な病気を予防してくれるということですね。

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は『降圧剤と循環器疾患の死亡リスク』についてお話します。

日本人を対象に、血圧の値と循環器疾患による死亡リスクを検討した研究発表(JACC研究)がなされました。

『Blood pressure levels and risk of cardiovascular disease mortality among Japanese men and women

the Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk (JACC Study)』

追跡期間は20年で、血圧の数値で5群に分類し、血圧と循環器疾患の死亡率を比較しています。

この5群は、「至適血圧群120/80未満」、「正常血圧群120~129/80~84」、「正常高値群130~139/85~89」、「Ⅰ度高血圧群140~159/90~99」、「Ⅱ~Ⅲ度高血圧群160/100以上」に分類されました。

その結果、血圧が高いほど循環器疾患の死亡リスクはあがっていました。つまり『Lower is better』だったわけです。

一方、高血圧があり降圧剤を使用している人と、降圧剤を使用していない人で解析をしてみたところ、降圧剤を使用していないグループでは血圧が低いほど循環器疾患の死亡率は少なかったです。

一方、降圧剤を使用しているグループに限って解析をしたところ、循環器疾患の死亡率は「正常高値群130~139/85~89」が一番低かったという結果だったのです。

この研究結果から、闇雲薬で血圧を下げすぎては行けない、と判断するのは間違いです。

なぜなら、降圧剤で血圧が下がっている人の病気の背景や合併症がはっきりしていないからです。

その人にとってどれくらいの血圧が丁度いいのか?

これは明らかにケースバイケースとなってきます。

もし、漫然と降圧剤を服用しているとしたら、ぜひ一度循環器専門医にご相談されることをおすすめします。

当院では、循環器専門医2名体制で診療をしていますのでお気軽にご相談ください。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

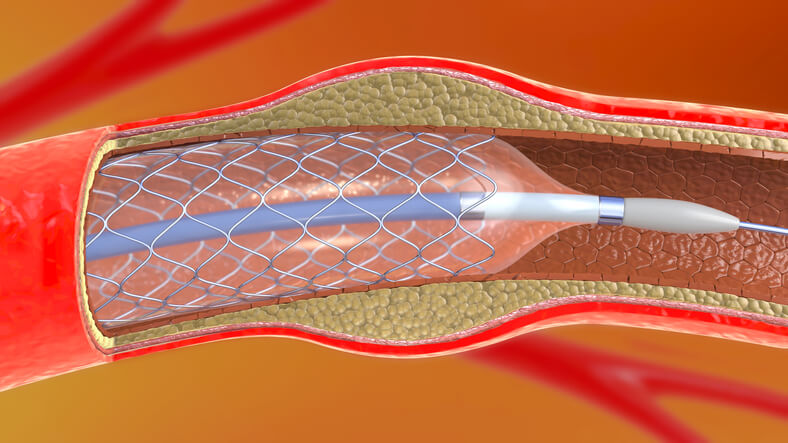

今日のテーマは『冠動脈主幹部の狭心症』です。

冠動脈とは、心臓を囲むように心臓の筋肉に栄養を送っている血管です。

わずか数ミリの血管ですが、心臓が健康であるためには非常に大切な血管です。

この、冠動脈の根本の場所を冠動脈主幹部、と呼びます。

冠動脈主幹部が詰まってしまうと突然死など命に関わることが多いために、この場所の狭窄が見つかったら緊急で治療が必要になります。

以前は、冠動脈主幹部の狭窄には冠動脈バイパス術(CABG)が選択されていました。

しかし、最近は薬剤溶出性ステント(DES)の発展に伴い、カテーテル治療(PCI)が選択されることも増えてきました。

この大事な血管がつまったら手術がいいのか?カテーテル治療がいいのか?なかなか答えが出ていない状況です。

2019年11月のNEJM(ニューイングランドジャーナル)誌にこの論争に関する研究発表がありました。

『Five-Year Outcomes after PCI or CABG for Left Main Coronary Disease』

この論文では、冠動脈主幹部病変の患者さんにバイパス術を行った患者さんと、カテーテル治療を行った患者さんの5年後を比較し、どちらの治療法が優れているのかを解析しました。

その結果、どちらの治療法にも5年以内の死亡率や心筋梗塞の発症率などに差がないことが判明したのです。

これによって、今後主幹部病変の狭心症の患者さんは、安全に2つの治療法を選択できることが研究から後押しされたのです。

当院は循環器疾患と糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『心臓疾患と炭酸飲料の関係』です。

炭酸飲料には、砂糖や人工甘味料がよく使われています。

これを毎日のように飲み続けると、一体どんな悪影響が出るのでしょうか?

近年、砂糖の害はもはや周知の事実となっています。

糖のとりすぎで糖尿病のリスクが上がるのは当然として、高血圧などの生活習慣病のリスクも上昇します。

消化器疾患や心臓病などの循環器疾患、がんのリスク、そして死亡率にも影響を及ぼすとも。

今回、毎日甘味料入りの炭酸飲料を飲み続ける人と月にコップ一杯も飲まない人とで、どんな健康被害が違うのか?という研究発表がなされました。

今日は、この研究発表について皆さんにお話します。

対象:ヨーロッパ10カ国の451000人のかた。平均年齢は約50歳。研究の調査期間は約16.4年でした。

研究方法:1日コップ1~2杯以上の甘味料入りの炭酸飲料摂取した群と1ヶ月にコップ一杯以下しか摂取しない群との比較。

結果:1日コップ2杯以上の炭酸飲料を飲むと、そうでない群に比べ、死亡率が17%増えていました。

その中で、循環器疾患による死亡はなんと52%も増加していました。

炭酸飲料を飲む人は、体重増加を引き起こし、血糖値が上がります。おそらくインスリンも増え続けます。すると体内に炎症が起こります。炎症はあらゆる病気の原因にもなります。

炭酸飲料を飲まなければいいのか?というわけではなく、炭酸飲料を日常的に飲んでいる人の生活習慣、高血圧や糖尿病などの危険因子、運動量や喫煙などさまざまな要因を考える必要もあると思います。

炭酸飲料を飲んでいる方、循環器疾患、心臓病に気をつけてくださいね。

当院は循環器疾患や糖尿病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『禁煙後、いつまで心臓病のリスクは高いのか?』です。

タバコを吸う行為が動脈硬化のリスクを上げ、脳卒中や心筋梗塞などの心血管病になりやすくなる、ということはよく知られていると思います。

これらのリスクはタバコをやめた途端になくなるのか?なくなるとしてもいつくらいからなのか?ひょっとしたらなくならないのか?に関してはっきりした研究はまだまだ少ないと言えます。

今回、タバコを吸っていた方が禁煙後に心臓血管病のリスクが減るのか?そのリスクは非喫煙者と甲羅べてどうなのか?といった研究が、米国・ヴァンダービルト大学医療センターのMeredith S. Duncan氏らによって、フラミンガム研究の中から解析・発表されました。

研究内容は一流医学誌であるJAMA誌に発表されました。

論文タイトルは、『Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease』。

日本語で、『禁煙と、その後の心臓血管病リスクとの関連』です。

目的:喫煙をやめてからの年数と心臓血管病の発生率との関連を調べること

対象参加者:フラミンガムハートスタディー登録者8770人で、追跡期間は約26年です。

結果:喫煙継続者と比較して、5年以内の禁煙は、心臓血管病の発生率が有意に低く、発生リスクの低下は39%でした。一方で、喫煙経験のない非喫煙者と比べると、禁煙後10年から15年でようやく心臓血管病発生リスクの増加は統計学的には有意に関連しなくなったものの、そのリスクは未だ約25%も高いままでした。

結論:ヘビースモーカーの間で、禁煙は喫煙継続者と比較して5年以内に心臓血管病(CVD)が低くなっていました。ただし、喫煙経験のない人と比較して、元喫煙者のCVDリスクは、禁煙後5年を超えても有意に上昇したままでした。

やはり、喫煙のツケは長く続くということですね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『空腹時血糖値と膵臓がんの関係』です。

今まで、糖尿病があると、がんのリスクが高くなることは知られていました。

しかし、空腹時の血糖値そのものがガンのリスクとどの程度関連があるかは不明です。

今回、江北サムスン病院(韓国)のDong-Hoe Koo氏らが、空腹時血糖値が高いほど膵臓がんの発症リスクが高く、たとえ血糖値が正常範囲であってもこの関係がみられるという研究論文を「Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism」誌に発表しました。

タイトルは、『The Incremental Risk of Pancreatic Cancer According to Fasting Glucose Levels: Nationwide Population-Based Cohort Study』です。

2009年から2013年の間に予防健康診断に参加した合計2540万人の患者を、空腹時血糖値に応じて膵臓癌発生率について評価しました。

5年間の膵臓がん累積発生率(100,000人あたり)は次のとおりでした。(i)正常低値= 32; (ii)正常高値= 41; (iii)糖尿病前症レベル1 = 50; (iv)糖尿病前症レベル2 = 64; (v)糖尿病= 75; (vi)抗糖尿病薬使用中=121。空腹時血糖値の上昇に伴い、膵臓癌のリスクが継続的に有意に増加していました(P <0.0001)。

正常な血糖値の人であっても、空腹時血糖値が上昇するにつれて、膵臓癌の累積発生率は有意に増加しました。

糖尿病じゃないから、自分はまだ大丈夫。という考えはもはや通用しないのかもしれません。

普段から、血糖値をあげすぎない、糖分を取りすぎない、適切な生活習慣を保つ。食事、運動、睡眠といった当たり前のことを普段から当たり前におこなう、こういったことが将来の病気を防ぐことになります。

また、ご存知のように、糖尿病は、がんだけでなく、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、動脈硬化などの心臓血管病のリスクを明らかに高めますしね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『ソーシャルメディアとメンタルヘルス』についてです。

そして今回取り上げる論文は、

アメリカの若者におけるソーシャルメディアを使用した時間と、メンタルヘルスの関係について書かれた論文です。

この論文は、2019年の「JAMA Psychiatry」9月11日オンライン版に発表されました。

この研究によると、FacebookやInstagram、Twitterなどのソーシャルメディアに1日3時間以上費やす人は、不安や抑うつなどの精神的問題を抱えるリスクが約2.5~3倍にも上ることが判明したのです。

対象となった方は6595人。ソーシャルメディアの使用時間に分けて検討されています。

不安やうつ症状、孤独感などの内在的問題は、ソーシャルメディアを全く使用しない若者と比べて、『30分~3時間』使用の若者で、リスクが2倍になっていました。更に『3時間~6時間』の若者でリスクが2.5倍、『6時間以上』の若者で3倍でした。

そして、注意力の欠如や、ストレスを感じたときにおこす無謀な行動など、外在的問題もソーシャルメディアの長時間使用でリスクが2~4倍となっていました。

ソーシャルメディアがどれだけ、精神的な不健康や気分、感情の乱れに関係しているか、はまだまだ議論中ではあります。

しかし、ソーシャルメディアに依存するような生活からは抜け出す必要はありそうですね

あなたはスマホ依存症になっていませんか?

当院は循環器疾患と糖尿病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『肉を食べる頻度と認知症のリスク』についてです。

ある食べ物を選択することで、認知症やアルツハイマーのリスクは変わるのでしょうか?

今回、フランスのLaure Ngabirano氏らが、肉の摂取頻度と認知症のリスクに関しての研究報告をJournal of Alzheimer’s Disease誌に掲載しました。

対象者 5934名

フォローアップ期間 9.8年

結果 肉の摂取が週1回以下と少ないグループは、週4回以上のグループと比較したところ、認知症のリスクが1.58倍、およびアルツハイマー病のリスクが1.67倍と、リスク増加が認められました。

この研究からは週4回以上は肉を食べたほうが認知症になりにくい、という内容でした。

しかし、認知症のリスクは決して肉の摂取頻度だけに限定サれるわけではなく、日頃の生活習慣、運動頻度、睡眠時間、糖尿やコレステロール、高血圧などの生活習慣病とも関連してきます。

生活習慣を誤ると、動脈硬化を引き起こし、血管性認知症のリスクも高まります。

日頃の食事内容とともに、現在の自分の動脈硬化の状況も適宜チェックすることを怠らないようにしましょうね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など