船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『大動脈弁狭窄症の治療』についておはなしします。

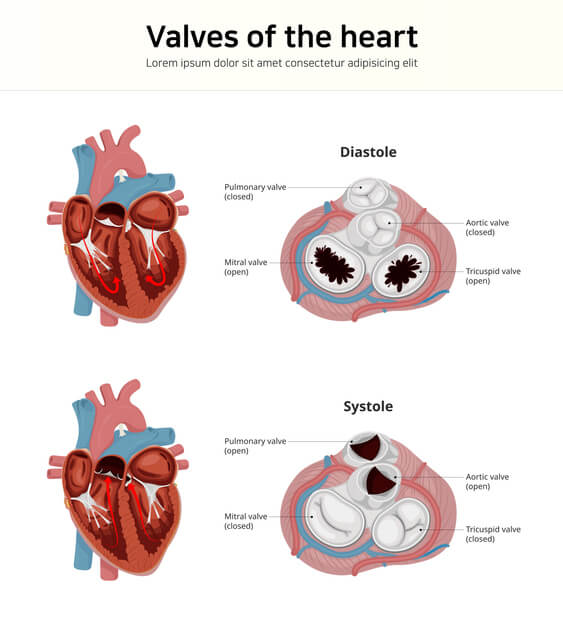

心臓にはそもそも4つの弁があります。左室側にある僧帽弁・大動脈弁と、右室側にある三尖弁・肺動脈弁です。

その中で大動脈弁は左心室の出口側にある弁となります。 大動脈弁が様々な要因で狭くなってくると大動脈弁狭窄症、弁の閉まりが悪くなってくると大動脈弁閉鎖不全症と呼ばれています。

大動脈弁狭窄症は、お薬を飲んでも狭くなった弁が広がることは残念ながらありません。

そのために、弁の狭窄が軽ければ無治療。ある程度狭くなってくると弁を取り替える手術を行わなければいけません。

では、弁を取り替える弁置換手術やTAVIをいつ行うべきか?手術を行わないで保存的に経過をみてよいのか?その判断が極めて重要になってきます。

今回、ニューイングランドジャーナル(NEJM)誌にその問題に関する論文が投稿されました。

RECOVERY試験(Randomized Comparison of Early Surgery versus Conventional Treatment in Very Severe Aortic Stenosis trial)という試験で、症状がない無症候性重症大動脈弁狭窄症に対して早期に手術をするのと、症状がないので保存的に経過を見るのとどちらが予後が良いか?という試験です。

対象は、無症候性の超重症大動脈弁狭窄症(大動脈弁口面積≦0.75cm2で、大動脈弁血流速度≧4.5m/秒または平均圧較差≧50mmHgのいずれか)の患者さん145人。

結果として、症状がなくても大動脈弁狭窄を早期に手術をしたほうが、長い目で見たときに死亡率が低下したとのことでした。

大動脈弁狭窄性は、なかなか症状が出づらい病気で、症状がでたときにはかなり心機能が低下してしまっていることがあります。

大動脈弁狭窄症がみつかったら、定期的に心エコー検査でチェックし、一度病態が悪化したら躊躇せずに治療を行うことが大切です。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『血糖変動と心不全の関係』についてです。

糖尿病が多くの合併症をおこすことはよく知られています。

その中で、心臓への合併症はときには命取りになりかねません。

狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患が代表的です。

今回、心機能が低下し全身に十分な循環が行き渡らなくなる心不全が、糖尿病の血糖変動がおおきいことにより誘発されやすいという研究報告がありました。

2型糖尿病における血糖変動と左室拡張機能との関連

この研究は、心不全の中でも左室の収縮不全ではなく、拡張不全について検討しています。

結果として、血糖変動が大きいグループではそうでない群に比べて有意に左室拡張能が低下していました。

また、血糖の過去1~2ヶ月の平均値を表すHBA1cの数字が高いものの血糖変動が少ないグループよりも、HBA1cが低いものの血糖変動が大きいグループのほうが心臓(左心室)の拡張不全をおこしやすいという結論を出したのです。

糖尿病患者さんの血糖変動に注目し、変動幅をいかに小さく抑えるか。これが心不全発症のリスクを下げることにつながることが示唆されました。

糖尿病と心臓って深い関係があるんですよね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『50代の肥満は認知症を招く?』という話です。

肥満は、メタボリックシンドロームに代表されるように、様々な合併症を引き起こすと言われています。

高血圧は糖尿病などの生活習慣病に始まり、心筋梗塞や狭心症、心不全、そして脳卒中や睡眠時無呼吸症候群などなど。

そんな中、50代の肥満女性が将来の認知症リスクを上昇させる、という研究論文が「neurology」誌に発表されましたので今日はそちらをご紹介いたします。

『Body mass index, diet, physical inactivity, and the incidence of dementia in 1 million UK women』

百万人の英国女性におけるボディマスインデックス、食事、運動不足、認知症の発生率

オックスフォード大学のSarah Floud氏らが実施した研究で、100万人を超える英国女性を対象とした研究です。

その研究によると、50歳代半ばに肥満だった女性は、適正体重だった女性と比べて、15年後以降に認知症と診断されるリスクが21%高いことが分かったというのです。

50代の中年期に生活習慣の乱れや運動不足によって、肥満を生じていると、将来認知症のリスクが高くなることが判明しました。

この時期に肥満に対して積極的に減量したら、改めて将来の認知症リスクが減るかどうかまではこの論文からはわかりませんが、やはり早いうちから健康を意識し認知症予防に努めなければいけないですよね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『隔絶された環境下における脳機能の変化』についてです。

今回、NEJM(new England Journal pf Medicine)誌に、南極での任務にあたった観測隊員を対象に、14ヶ月の任務前後の脳機能の変化について調べた論文が発表されました。

『Brain Changes in Response to Long Antarctic Expeditions』

対象は9人の南極観測隊員。14ヶ月の任務前後で脳MRIの測定と脳機能の目安となる血中BDNF値を計測しました。

すると、ストレスに弱いと言われている脳の『海馬』と呼ばれている部分が、任務遂行後平均で7.4%も萎縮していることが判明しました。この容積の変化はかなり大きなものと考えられています。

同様に脳の前頭前野の萎縮もみられ、また血中BDNF値はなんと45%も低下していたのです。

隔絶された環境に長いこといると、脳機能は低下し、萎縮することがわかりました。

普段から戸外などで様々な感覚刺激を受けたり、定期的な運動をしたり、などが脳機能の低下予防にやくだつのかもしれません。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『認知機能とダークチョコレート』についてです。

島根大学の研究チームが、ダークチョコレートとに認知機能改善に関する報告をNutrients誌に掲載しました。

対象は島根大学の健康な学生20人。

1つのグループにはカカオパウダーを含むダークチョコレート、別のグループにはカカオを含んでいないホワイトチョコレートを30日間毎日食べてもらいました。

2つのグループの認知機能と脳の神経成長因子とよばれる血中NGF(Nerve Growth Factor)濃度を測定しました。

試験終了の30日後には、ダークチョコレートを食べていた群のみで認知機能の改善と血中NGF濃度の上昇が見られていました。

そして、試験終了からさらに3週間経過したところで再び検査を行ったところ、ダークチョコレート群の血中NGF濃度は試験前の数字に戻っていたものの、認知機能については改善されたままだったのです。

ダークチョコレート、要注目ですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『脳卒中のリスクと寝すぎの関連』についてです。

中国のXiaomin Zhang氏らの研究で、夜間の睡眠時間や昼寝の時間が長いと脳卒中の危険性が高まることが発表されました。

『Sleep duration, midday napping, and sleep quality and incident stroke』

この研究によると、夜間の睡眠時間が9時間を超えたグループでは7~8時間のグループと比べ、脳卒中のリスクが23%上昇していました。

また、昼寝が90分を超えたグループは30分以内のグループよりも脳卒中のリスクが29%上昇。

更に、夜間の睡眠時間が9時間を超え、かつ昼寝が90分を超えると脳卒中のリスクはなんと85%も顕著に上昇していたというのです。

なぜ、寝すぎが脳卒中のリスクを上げるのでしょうか?

一つは活動性の低下に伴う肥満や血糖コントロール悪化、高血圧の合併などが考えられます。

また、長時間の睡眠が睡眠の室そのものが低下しているためにおきているのかもしれません。

だらだらとぐーたら生活は避けなければいけませんね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『心不全』です。

心不全とは、何らかの原因で心臓の機能が低下し、その影響で全身に十分な酸素や栄養が送りきれずに循環が悪化することを指します。

心不全の原因は様々ですが、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、僧帽弁閉鎖不全症などの弁膜症、高血圧や心筋症、薬の副作用、心臓以外の貧血や甲状腺機能異常など、実に多岐に渡ります。

今回、そんな心不全による死亡がアメリカで激増しているという報告が有りました。

カイザー・パーマネンテ・オークランド医療センターのJamal Rana氏らの研究、「JAMA Cardiology」に掲載されています。

この報告によると、アメリカでは心疾患による死亡、とりわけ心不全による死亡が激増しており、その80%以上が65歳以上の高齢者ということです。

今後2030年までにアメリカでは高齢者が44%増加する見込みであり、高齢者の心疾患による取り組みをより真剣にしなければいけない、と結論づけています。

日本でも多くの心臓病のかた、心不全の方がいらっしゃいます。

生活習慣病をもっていたり、狭心症などの心臓病を抱えている方は、心不全の定期チェックを欠かさないようにしてください。

心不全のチェックには心臓エコー(心臓超音波検査)が欠かせません。

当院では、定期的な心臓エコーで心不全の有無を多くの来院患者さんに行っています。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『心房細動と断酒の関係』についてです。

過剰なアルコール摂取が心房細動を起こしやすいとは言われています。

しかし、1度発症した心房細動がアルコールを控えることによって、どの程度再発しづらくなるか、については未だ不明です。

今回、心房細動発症後にアルコールを控えることで、再発のリスクを抑えられたという論文がNEJM誌に掲載されましたので、その内容をシェアしたいと思います。

『Alcohol Abstinence in Drinkers with Atrial Fibrillation』

心房細動を有する飲酒者の断酒

対象は基準飲料が週10ドリンク以上の発作性心房細動を有する患者さん140名。

断酒群と飲酒継続群の2群に分けて比較検討を行いました。

結果は、飲酒群のほうが断酒群より心房細動再発リスクは有意に低く(53% vs 73%)、また心房細動再発までの期間も断酒群のほうが長かったとのことでした。

つまり、習慣的な飲酒を控えることで、発作性心房細動の再発リスクが減少したという結論です。

心房細動の治療法は、薬物療法やカテーテルアブレーション(CA)が通常行われますが、まずは生活習慣の改善から、ということですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『糖尿病患者さんでの低血糖と心臓突然死の関係』についてです。

2型糖尿病患者さんの低血糖エピソードと心臓突然死の関連を示す研究発表がDiabetes/Metabolism Research and Reviews誌に掲載されました。

この研究発表では、2型糖尿病患者さんのうち、少なくとも一回の低血糖のエピソードがある患者さん1037人と、低血糖のエピソードがない患者さん4148人を比較研究しています。

心室性不整脈および心臓突然死の発生率は、低血糖のエピソードがある群では、ない群に比べ2.84倍も上昇していました。特に、低血糖のエピソードが3回以上ある群では、リスクが5.64倍にも跳ね上がっていました。

インスリン治療や血糖降下剤を服用している患者さんは低血糖のエピソードが出ていないかを厳密にフォローしていく必要があると考えられました。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など