船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

糖尿病を患っていると、新型コロナウイルスにかかりやすい、かかった場合に重症化する危険性が高い、と言われています。

しかし糖尿病といってもその範囲はとても広く、血糖コントロールが良好な方もいれば、良好でない方もい余す。

新型コロナウイルスにかかった場合、血糖コントロールそのものが新型コロナウイルスの悪化の有無に影響を及ぼす事がわかってきました。

中国のLihua Zhu氏らによりCell Metabolism誌に掲載されております。

『Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes』

対象は新型コロナウイルスに罹患した7337例の患者さんです。その中の13% 952例が糖尿病でした。

それらの患者さんを血糖コントロール良好なグループとそうでないグループに分け、予後を検討しています。

血糖コントロールが良好でないグループのHBA1c(血糖の過去1か月の平均値)は8.1%(正常は6.2%以下)でした。

院内死亡率は「血糖良好」群で有意に低く(1.1% vs.11.0%)、呼吸器系に関する重症化のリスクは60%近く低減され、急性心障害に関するリスクは80%近くも減っていました。

糖尿病は、もちろん様々な病気を合併していきます。そのために、糖尿病にならないことがまずは大切です。

しかし糖尿病になったからと言って、糖尿病の患者さん全てが合併症を起こすわけではありません。

日頃から如何に血糖コントロールを良くするか、糖尿を悪くさせないか、そういった意識が糖尿病の合併症を減らしてくれます。

糖尿の合併症はコロナウイルスだけではありませんよね。

一番多い合併症は、動脈硬化に伴うもの、すなわち狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、心不全、脳血管の動脈硬化に伴う脳卒中や頸動脈狭窄、下肢血管の動脈硬化に伴う下肢血管閉塞や下肢の潰瘍、腎不全や網膜障害など、挙げればきりがありません。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、新型コロナウイルスと血液型に関する話です。

先日、NEJM誌に、血液型によって新型コロナウイルスの重症化リスクに違いがある、という報告がなされましたので、今日はその報告をシェアします。

『Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure』

対象は、イタリアとスペインの7ヵ所の病院で、COVID-19患者で重症化(呼吸不全)が認められた1,980例です。

これらの患者さんの呼吸不全に伴う重症化のリスクについてゲノム分析を行ったところ、血液型に関係する遺伝子座の変異とCOVID-19重症化に関連があることが判明しました。

その結果、COVID-19患者さんにおいて、重症化して呼吸不全を起こすリスクはA型の血液型で1.45倍に増加、一方O型の血液型では0.65倍に減少していました。

この研究は、あくまでも重症化した患者さんのみを対象に研究しています。

つまり、血液型の違いがCOVID-19にかかりやすくなるかどうか?に関しては不明です。

また、イタリアとスペインの患者さんが今回の対象患者さんなので、日本人に関してはどうなのか?もはっきりしていません。

こういった結果に一喜一憂しても仕方ありませんが、血液型とCOVID-19に関係があるかもしれない、ということは非常に興味深いことではあります。

今後の研究が待たれるところですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は高GI値と不眠症についてお話します

GI値とは、グリセミック・インデックスの略で、食後血糖値の上昇度を示す指数のことです。

GI値が高い食材を食べると血糖値が急上昇し、GI値が低い食材を食べると血糖値は緩やかに上昇します。

精製炭水化物や果物のジャムや缶詰などは、食後血糖値が急上昇しやすい高GI食品と言われています。

このGI値が高い食品を摂取することが、不眠症のリスクを高めるという報告があります。

『High glycemic index and glycemic load diets as risk factors for insomnia: analyses from the Women’s Health Initiative』

米コロンビア大学のJames Gangwisch氏らが、高GI食品と不眠症の有病率・発症率の関係を検討しています。対象者数は閉経後女性5万3,069人で観察期間は約3年です。

グループを5段階にわけ、最も高GI食品を摂取していたグループは最も摂取が少ないグループに比べ、16%も不眠症の発症リスクが高くなるという結果でした。

この関連のメカニズムについては、「高GI食品によって食後血糖値が急速に上昇するとインスリンが放出されて血糖値は下がるが、同時にアドレナリンやコルチゾールも放出され、睡眠が妨げられる可能性がある」と研究者らは考察しています。

なお、今回糖分が豊富な果物の摂取は不眠症との関連は見られませんでした。これは、果物に含まれる繊維質の影響の可能性がある、とも考察しています。

血糖の急上昇は、あらゆるリスクがつきまといます。その一番は動脈硬化でしょう。高GI食品の通常摂取によって糖尿病のリスクが高まり、生活習慣病の危険性がまし、肥満を助長。結果として心筋梗塞などの心臓病や脳卒中の引き金になる。しかも、今回は不眠症とも関連していることがわかりました。

血糖を上げすぎるということが私達の生活の様々な場面に悪影響を及ぼしているんですね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、糖尿病の患者さんにおける座り過ぎと血糖コントロール悪化の関係性についてのお話です。

糖尿病には大きく分けて2つ、1型と2型があります。

生活習慣が血糖コントロールに強く影響する2型糖尿病においては運動療法の重要性は広くいわれています。

一方で1型糖尿病における運動療法の効果に関する報告はそれほど多くありません。

今回、日本の神戸大学のグループらが、1日の座位時間と糖尿コントロールの関係を報告しました。

対象は日本人の1型糖尿病患者さん42人です。

研究結果は、座位時間が長いほどHBA1c(糖尿病の指標)の数字は悪いという結果でした。

また、HBA1c7%以上のグループと7%以下のグループに分けてみると、座位時間は7.3時間 vs 4時間と統計学的有意差が認められました。

1型、2型に限らず、継続的に体を動かすことの重要性が示されました。

日本人は特に海外と比べ、1日の座位時間が長いと言われています。

日頃から意識して体を動かく、運動する、座り過ぎを防ぎこまめに立つ、という習慣を身につけていきたいですね。

それが糖尿病だけではなく、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を防ぎ、動脈硬化を防ぎ、結果として心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管病を防いでくれることになります。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科のすぎおかクリニックです。

今日は、ビタミンDと新型コロナウイルス(COVID-19)に関するお話です。

今、世界はCOVID-19パンデミックの危機を脱しかけているようにも見えます。

そんな中、感染や死亡のリスクを軽減できる公衆衛生対策が切実に必要とされています。

また、COVID-19感染症では、肺炎のリスクが高いことが多く言われています。

そこで、今回ご紹介する記事では、呼吸器感染症のリスクを軽減するためのビタミンDの役割、インフルエンザとCOVID-19の疫学に関する知識、およびビタミンDの補給がリスクを軽減するかもしれないというお話です。

いくつかのメカニズムを通じて、ビタミンDは感染のリスクを減らすことができます。

これらのメカニズムには、ウイルスの複製率を下げることができるカテリシジンとディフェンシンの誘導、肺の内壁を傷つけて肺炎を引き起こす炎症を引き起こす炎症性サイトカインの濃度を下げること、

および抗炎症性サイトカインの濃度を高めることが含まれます。いくつかの観察研究と臨床試験では、ビタミンDの補給がインフルエンザのリスクを軽減したが、他の人はそうではなかったと報告されています。

COVID-19のリスク低減におけるビタミンDの役割を支持する証拠には、25-ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)濃度が最も低い冬に発生が発生したことが含まれます。

感染のリスクを減らすために、インフルエンザやCOVID-19のリスクがある人々は、10,000 IU / dのビタミンDの摂取を検討することをお勧めします(Nutrients. . 2020 Apr 2;12(4):988.より抜粋)

以上のように、ビタミンD補給とCOVID-19感染予防についての提言がこの論文でいわれています。

しかしながら、未だビタミンDの補給がCOVID-19の感染予防に明らかにつながるという明らかなエビデンスは存在しません。そこに注意する必要があります。

つまり、ビタミンDをサプリメントで補給しておけば、新形コロナにはかからない、というわけではないということです。またサプリメントの量も、海外のデータをそのまま流用してよいか?という疑問も残ります。

ですから今は、明らかなエビデンスがない中で各人が与えられた情報をどう活かすか?が大事になっていると思います。

ビタミンDのサプリメントを補給するかしないか、それは個人の判断となります。

我々医療機関としては、できるだけ多くの情報を皆様に提供し、皆様それぞれで最も有効と考える手段をとっていただければと考えております。

当院では、医療機関専用のビタミンDのサプリメントをご用意しています。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、降圧剤とコロナウイルスの関係についてお話します。

最近、ある種の降圧剤を飲むことでコロナウイルス感染が重症化するのではないか?という懸念が出ています。

今回、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者が重症化するリスクやCOVID-19陽性となるリスクの増加と、代表的降圧薬との関連は確認されなかったという報告がなされました

アメリカニューヨーク大学の研究チームの発表で、2020年3月1日~4月15日にCOVID-19の検査結果が記録された患者1万2,594例を対象にしています。

対象となった降圧薬は、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬、Ca拮抗薬およびサイアザイド系利尿薬の5クラスで、これら降圧剤の使用とCOVID-19の陽性率増加や重症化率増加との関連はみられなかったということです。

研究者のかたは考察で、この結果はあくまでも限定的と考える必要があると論じています。

ただ、現時点で必要以上に降圧剤の使用を恐れる必要はないということ、むしろ感染を恐れて降圧剤の内服を中断することで、動脈硬化の進行や心筋梗塞などの心臓発作、脳卒中、大動脈解離などの病気が発症する危険性が増してしまうことも頭に入れておかなければなりませんね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、労働時間と甲状腺機能の関係性についての論文をご紹介します。

これは、国立がんセンター(韓国)のYoung Ki Lee氏らの報告で、

対象者は、1週間の労働時間が36~83時間の成人2,160人です。

その結果、1週間の労働時間が53~83時間のグループは、36~42時間のグループに比べて、甲状腺機能低下症を発症する率が高いことが判明したのです。

甲状腺機能低下症をおこすと、全身の代謝が落ちていきます。そのために、活動性も低下し、疲労感がでてきたり、体重増加やむくみ、うつ症状が出ることもあります。

今回の論文のように、長時間労働が甲状腺機能低下症と関係があるということが今後はっきりしてくると、

甲状腺機能低下症の人への長時間労働はできるだけ考慮していく必要があるのかもしれませんね。

当院には、心臓血管病、弁膜症、心不全のかたはもちろん、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

年令を重ねていくと、脳血管の動脈硬化や脳卒中、アルツハイマー病など様々な原因で認知機能が低下することが知られています。

歌を歌うことで、認知機能や嚥下機能が改善する可能性がある、という報告がありましたので、シェアさせていただきます。

「Frequent Karaoke Training Improves Frontal Executive Cognitive Skills, Tongue Pressure, and Respiratory Function in Elderly People: Pilot Study from a Randomized Controlled Trial」

日本の研究で、対象は65歳以上の介護施設に入所中のかた26人。これらの人をカラオケの練習をする群と、スクラッチアートをする群の2群に分けて12週間後の認知機能を比較検討しました。

すると、カラオケ群ではそうでない群と比べ、認知機能が改善していたのです。

具体的には葛藤的指示への反応や抑制制御に改善が見られていたということです。

今回の研究では、カラオケの際にテレビモニターは使わずに、歌詞カードを見ながら行ったとのことです。

歌詞カードをみながら歌うと、歌いだしのタイミングを自分で見つけなければいけないので、そのあたりも認知機能改善につながった可能性を指摘していました。

認知機能低下は加齢によるものだけではありません。

高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病に伴う動脈硬化で脳血管の血流が低下することで認知機能が低下するケースが大変多いです。

そのために認知機能低下を防ぐためには、動脈硬化を進行させない、生活習慣病のコントロールをきっちり行うことがとても大切です。

そして、動脈硬化は狭心症や心筋梗塞の原因にもなります。

言い換えると、動脈硬化が原因の心臓病を起こした方は、脳血管の動脈硬化を起こしやすく、

脳梗塞などの脳の動脈硬化疾患を起こした人は、虚血性心疾患と呼ばれる心臓病を起こしやすくなります。

みなさんも、そういったことへも是非注意を向けてみてくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

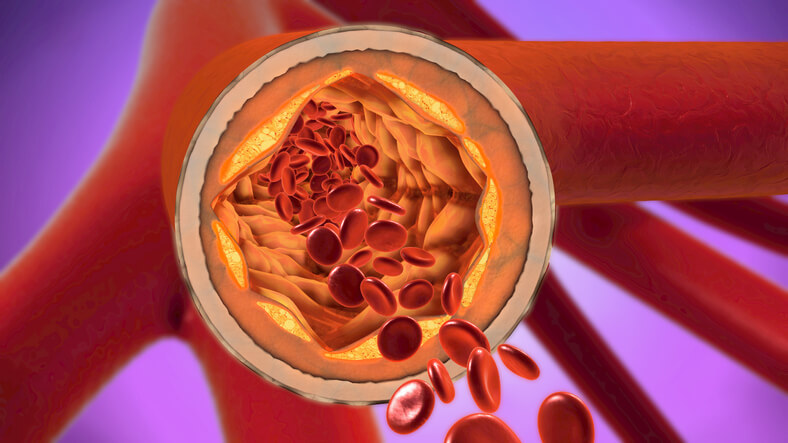

今日は冠動脈疾患の話です。

冠動脈とは、心臓の筋肉に血液を送る血管のことで、この冠動脈が狭窄したり、閉塞したりすると

狭心症や心筋梗塞の原因になります。

冠動脈疾患は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を土台におこる動脈硬化が原因となることが多く、

これらの管理がとても大事になってきます。

冠動脈疾患には安定冠動脈疾患と、不安定冠動脈疾患があります。

もし、冠動脈にある程度の狭窄病変があったとしても、全身状態や症状などが安定していたらどんな治療をするべきなのか?に関して今までも多くの論文が出ています。

冠動脈疾患の治療は大きく3つ。薬物療法(保存的治療)、冠動脈ステント留置術、冠動脈バイパス手術です。前者は保存的治療、後者2つは侵襲的治療と言えます。

今回、安定冠動脈疾患に対して保存的治療と侵襲的治療の結果に大きな差がない、という論文がニューイングランドジャーナルオブメディスン誌(NEJM誌)に発表されました。

「Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease」(ISCHEMIA試験)

対象患者は安定冠動脈疾患患者 5179例、追跡期間は平均3.2年でした。

この人達を、ステント治療やバイパス手術の侵襲的治療群と、そのような治療をせず薬物療法のみを行う保存的治療群にわけ、調査しました。

結果としては、この期間の全死亡率や心筋梗塞の新たな発症率には違いがみられなかたっと言うのです。

狭心症や心筋梗塞は放置しておくと、命に関わる可能性のある病気です。

そのためには、自分の冠動脈の状態、動脈硬化の状態がどうなっているのか?を定期的にチェックする必要があります。

そのうえで、本当に必要な方に限り、侵襲的治療(ステント留置術や冠動脈バイパス術)を行う。

そのためには、専門医の目線、判断が欠かせません。

狭心症などの冠動脈疾患や糖尿病などの動脈硬化の危険因子を有している方など、是非循環器専門医の診察を受けることをお勧めします。

当院には、心臓血管病、弁膜症、心不全のかたはもちろん、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など