船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

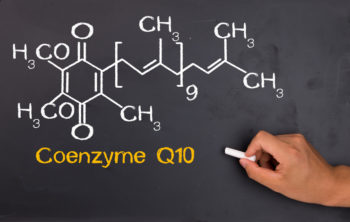

今日のテーマは『心臓病とコエンザイムQ10』です。

コエンザイムQ10は強力な抗酸化作用を持った補酵素(酵素の手助けをしてくれるもの)です。特に細胞内のミトコンドリアに多く存在し、ATPというエネルギーを作り出すのにとても大切な成分です。

コエンザイムQ10は心臓の筋肉内に多く存在するとも言われています。そのためなのか、心臓病や心不全、心筋梗塞などの虚血性心疾患、また不整脈とコエンザイムQ10との関係を調べた研究報告が多く存在します。

現時点で、心臓病に必ずコエンザイムQ10が必須だ、という確固たるエビデンス(世界的な証拠)は得られていません。ですので、それを踏まえたうえで今日はある研究発表についてお話しします。

それは、2014年にJACCという一流のアメリカ心臓病学会誌に載った論文です。

研究内容は、中等度から重度の心不全患者さんを対象にコエンザイムQ10を1日300mg内服したかたと、そうでない方の2群に分けて2年後の予後を調べたというものです。

420人の患者さんを対象に調査したところ、コエンザイムQ10を服用していなかったグル―プでは26%のかたに心臓に関するイベント(事象)、発作が出た一方、コエンザイムQ10を服用していたグループでは半分近くの15%のかたにのみイベントが出現したのです。

内訳を見てみると、心臓発作の発現率、死亡率の統計的に有意な減少がみられ、また心不全による入院の再発率も減少していたのです。さらには、NYHAという分類で示されるその人の活動性や息切の程度を示す数字がコエンザイムQ10のグループで大幅に改善していました。

コエンザイムQ10は加齢に伴い年々減少していくといわれています。それを防ぐ方法の一つとして当院ではコエンザイムQ10をはじめとする多くのサプリメントをご用意しています。

当院で扱うサプリメントは、医療機関でしか手に入らない高容量、高品質の安全なものです。

心臓病が心配、心不全が心配、もっと体のエネルギーを上げたい、元気に生き生きと生活していきたいかたなど、是非一度当院のコエンザイムQ10をお試しくださいね

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『超加工食品とがんのリスク』についてです。

あるフランスの研究で、超加工食品の摂取とがんのリスクを高めることがわかりました。

2018年2月にイギリスの有名誌 BMJ誌に論文発表されました。

タイトルは、

『Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort』

超加工食品という言葉(Ultra-processed Foods)は、あまり聞いたことがないかもしれません。この論文では、超加工食品のことをこう定義しています。

『砂糖や塩、油脂が高割合で含まれ、保存料などが添加されており、きっちり包装されて日持ちの良い食品』

NOVA分類に従って超加工食品は分類されており、具体的には

『大量生産され包装されたパン、スナック、菓子やデザート、炭酸飲料や加糖飲料、ミートボールやチキンナゲット、保存料を添加した肉加工品、即席ラーメンや即席スープ、冷凍食品、常温保存できる調理済み食品、家庭で調理する時は加えない添加物(水素添加油脂、加工でんぷん、たん白質加水分解物など)や砂糖や油脂を非常に多く含む食品』

となっています。

この研究に登録された人数はなんと104980人。10万人をこえる方が登録されました。この研究のボリュームのすごさがわかります。

この研究は約5年間の追跡調査が行われ、その間のがんの発生率を調べたものです。

超加工食品を日常的に摂取していた人のうち、最も多く摂取されていた超加工食品は、砂糖を多く含む食品(26%)、続いてソーダ類などの飲料(20%)でした。

研究の結果です。超加工食品を10%多く摂ることによって、全癌の発症リスクが1.12倍、乳癌の発症リスクが1.11倍になっていました。ということは超加工食品を20%、30%とより多くとり続けると、がんの発症リスクが加速度的に上がってしまうということなのです。

そしてこのリスク上昇は年齢や性別、喫煙に関係なく見られたということでした。

超加工食品で、なぜがんがおこりやすいか?ということです。これは、加熱や精製などの過程でビタミンやミネラル、食物繊維が低下し、発がん性物質が生成されてしまう可能性が危惧されることや、食品を包む包装物質にも発がん性のリスクがあるのではないか?という意見、そして動物実験や細胞レベルの実験で発がん性が証明された添加物などが食品にいまだに含まれていると考えられているため、などいわれているようです。

超加工食品を全くなくすことは現代社会において相当難しいことと思われます。我々ができることは、普段の食生活を安易に超加工食品に頼りすぎないこと、非精製食品やオーガニック食品にも目を向けてみること、不足しがちなビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化物質などをしっかり摂ること、でしょうか。

現代社会で不足がちなビタミンやミネラル、抗酸化物質をサプリメントで摂るという方法も必要なのではないでしょうか?いや、むしろ必須かもしれません。

もちろん、すぎおかクリニックのスタッフは皆高品質サプリメントも使いながら、健康管理をしっかり行っています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『緑茶と心臓病』です。

われわれ日本人は、日常的に緑茶を口にしています。その緑茶、いろいろな体に良い効果がある、と言われています。しかし、本当のところどうなんでしょうか?しかも、緑茶が心臓発作の予防に良いとしたら??

2015年に日本からこんな研究発表がなされました。

『Association of green tea consumption with mortality due to all causes and major causes of death in a Japanese population: the Japan Public Health Center-based Prospective Study (JPHC Study)』

これは、日本人を対象に研究された日本人の研究者たちによる発表です。

この研究は約9万人の日本人を対象に約18年追跡調査された研究です。これによると、1日一杯以下お茶を飲む人に比べ、1日5杯以上お茶をお飲む人は、心臓血管死の割合が13%も減少していたと言うのです。

そして女性に限るとその傾向はさらに強くなり、1日5杯以上お茶を飲んでいた人たちの心臓血管死の割合は17%減少していたということです。

これは、ただ単に日常的に緑茶を飲んでいたか、飲んでいなかったか?たったそれだけでこんなに心臓病を起こして命を落とす危険が変わってくるということなのです。

そしてこの傾向は1日一杯のお茶を飲むより二杯飲んだほうが、さらに三~四杯飲んだほうが心臓血管死が減る、つまり飲めば飲むほど効果が得られたという報告でした。

では、めちゃくちゃ大量に毎日のんだらどうなるの?という疑問もおこりそうですが、この研究では6杯以上に関する報告まではなされていません。

まず、僕らは1日5杯の緑茶を目標にしてみるということがよいのかもしれませんね。

私たちの健康は、すべては日常生活での取り組み方が基本になります。糖尿病や高血圧になったらすぐに薬を飲んで安心するのではなく、どんな食事をすればよいのか?適切な運動はきちんとやっているか?睡眠不足は大丈夫か?ストレスが溜まっていないか?お酒やたばこはどうなのか?

こういったことからしっかり取り組めば、薬に頼った生活から離れることはいくらでも可能だと思います。

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科の『すぎおかクリニック』院長、杉岡です。

今日のテーマは『禁煙後の体重増加と心臓病』です。

t.

カラダによくないからと、一念発起して禁煙した。でも、気づいたら最近体重が増えてきたような・・・。

禁煙に成功された方の中で、食べ物がおいしくなってきたという言葉を言われる方がいらっしゃいます。

タバコをやめたことで味覚がよみがえったのでしょうか?それはそれでとても良いことなのですが、いかんせん食欲が増してしまい、結果的に体重オーバー。

また、タバコを我慢する代わりに何かを常に口にしているうちにそれが習慣になってしまうケースも。

「先生、逆にタバコ吸ってた方がよかったんじゃないでしょうか?」

というように不安を口にする方さえもいらっしゃいます。

では、タバコを吸い続けていることと、禁煙したけれども体重が増えてしまった場合と、どちらが良いのでしょうか?

2018年8月のNew England Journal of Medicine誌に掲載された最新論文についてお話します。

『Smoking Cessation, Weight Change, Type 2 Diabetes, and Mortality』というタイトルで、

日本語では、『禁煙、体重変化、糖尿病、そして死亡率』となります。

この論文によると、最近禁煙に成功した人(禁煙後2年~6年)の糖尿病リスクは現在喫煙している人に比べて1.22倍高かったそうです。そしてそのリスクは禁煙後5~7年をピークに徐々に減少するとも書かれています。

一方で、禁煙者と喫煙者の心臓血管病による死亡リスクを比較した場合、禁煙後体重が増えていなければリスクは69%も減少、5キロまでの体重増加だと死亡リスクは47%減少、10キロまでの体重増加だと死亡リスクは25%減少、10キロ以上の体重増加でも死亡リスクは33%減少していました。

結論として、禁煙後の大幅な体重増加に伴って一時的に糖尿病にかかる人が増えたが、心臓血管死亡率を低下させるという禁煙の最大のメリットは、体重増加に関わらずしっかりと残っていたということでした。

太りだしたから、禁煙やめよう、というのは再喫煙の理由にはならない、ということですね。

喫煙そのものは、狭心症や心筋梗塞をはじめとする心臓病だけでなく、脳梗塞などの脳血管疾患、肺がんや肺気腫、COPDなどの呼吸器疾患など様々な病気の要因となります。

タバコ、やめましょうね。

当院では、タバコをやめたいと思ってはみたものの、現実なかなかやめられない方のために禁煙外来を行っています。

タバコを止めよう!と決断したもけど、どうしてもやめきれない、そんな人は、是非当院の禁煙外来までご相談ください

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科の『すぎおかクリニック』院長、杉岡です。

今日のテーマは、『ゼロカロリー飲料と糖尿病』です。

今や、巷にゼロカロリー飲料があふれかえっていますよね。

砂糖による血糖値上昇、カロリー過多に困っている多くの人がこのカロリーゼロ飲料に飛びつきました。

でも、このカロリ―ゼロ飲料、カロリーゼロのくせして相当甘いですよね?これはなぜなのでしょうか?

これは砂糖の代わりに人工甘味料が使われているからです。

この、人工甘味料、カロリーが限りなくゼロに近いので、表記上はカロリーゼロと記載できます。

よくカロリーゼロ飲料に使われている人工甘味料が、『アスパルテーム』です。

アスパルテームは、甘みが砂糖の約200倍と言われています。

人工甘味料は砂糖ではないので血糖値を上昇させません。しかし、最近になって、この人工甘味料の良くない部分がクローズアップされるようになってきているのです。

人工甘味料は、メタボ(肥満)や糖尿病の患者さんにとって、その予防や改善に役立つと期待されていました。しかし、そうではないらしいのです。

それを示した衝撃的な論文が2014年、世界の超一流医学誌natureに論文発表されたのです。

そのタイトルがこちら

『Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota.』

人工甘味料が、腸内細菌そう(腸内フローラ)を変えてしまい、耐糖能異常(血糖値の異常)を引き起こす、という内容です。

耐糖能異常を引き起こすと、血糖を下げるインスリンの働きもうまくいかなくなり、結果として肥満や糖尿病を招く可能性があるのです。

また、『人工甘味料は血糖を上げないので、脳が血糖を上げようとして、食べ過ぎを起こしてしまう』という指摘もあります。

あくまで個人的な所感ですが、ゼロカロリー飲料は、特に糖尿病を有している患者さんが好んで飲んでいるような気もします。砂糖に依存していた生活を変えるためにゼロカロリ―ならいいだろうと考えているのかもしれません。

ゼロカロリー飲料は、まだまだ決して安全とは言えません。砂糖に注意するのはもちろんですが、どうしても甘いものが食べたい場合は人工甘味料ではなく、天然の甘味料を選んで見るのも一つの手かもしれませんね。

糖尿病は、動脈硬化を招き、心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管病のリスクを高めます。そういった意味からも、ゼロカロリーへの注意は欠かせません。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『睡眠不足が心臓病のリスクをあげる』です。

2017年にアメリカ心臓協会(AHA)からある研究発表がなされました。これによると、メタボリック症候群や高血圧などの心臓発作の危険因子を持っている人が睡眠不足の状態を続けると、心臓発作や脳卒中で死亡率が倍増するという内容でした。

1344人のかたを対象になされた研究で、参加者の39%がメタボの持ち主でした。

16年の追跡調査の結果、メタボで平均睡眠時間が6時間以下のかたは、そうでない方に比べ、心臓発作や脳卒中に伴う死亡率が2.1倍でした。

メタボの方は、そうでない方に比べ、心臓発作など全ての原因を含めた全死亡率は1.99倍。メタボの方で、睡眠を6時間以上とっていた場合の全死亡率は、メタボでない方の1.49倍でした。

まず、メタボがあるだけで心臓発作や脳卒中をおこし、死亡率が高くなってしまうという事実。

そして、メタボに睡眠不足が重なると更に命を落とす危険性が高まるということです。

睡眠不足が心筋梗塞などの心臓病、脳卒中などの動脈硬化、血管のつまり、血栓形成などのリスクをあげます。このことは普段から生活習慣の中にしっかりと睡眠時間を確保する必要がある、ということにほかなりません。

メタボによる肥満は、睡眠時間の問題だけではなく、睡眠の質まで下げてしまいがちです。

特に、睡眠中に呼吸が止まってしまうような睡眠時無呼吸症候群を合併しやすくなります。

睡眠時無呼吸症候群は、夜間の血圧をあげ、自律神経を緊張させ、結果的に心筋梗塞などの心臓発作の率を高めてしまいます。

もし、就寝中に呼吸が止まる、などご家族のかたなどから指摘された場合、是非一度検査をすることが必要です。

当院でも睡眠ポリグラフィー検査と呼ばれる睡眠時無呼吸の検査を随時行っています。

以前のブログでも、「睡眠時無呼吸症候群外来」という記事で睡眠時無呼吸症候群について書いていますので、参考にしてみてください。

無呼吸が気になるかた、夜眠ったにもかかわらず、昼間に眠気が取れないなどの症状があるかたはお気軽にご相談くださいね。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『運動と記憶力』についてです。

最近、先ほど言われていたことをふと忘れてしまったり、あれ?今何やろうとしてたんだっけ?などどいう経験が増えている方はいませんか?

脳の中で、つい短時間まえに起きたことを記憶しておく場所があります。この場所は『海馬』と呼ばれています。年齢や乱れた食生活、睡眠不足、ストレス、それに伴う脳血流低下、脳血管の動脈硬化などによって海馬は萎縮することが考えられます。そして脳細胞が変性し、βアミロイドというたんぱくが多量に沈着してしまうと、アルツハイマー病を引き起こします。

この記憶力、簡単な運動でアップすることがもしできたとしたら素晴らしいと思いませんか?

2017年、筑波大学からこんな研究発表がありました。

Hippocampus誌に、『Acute Moderate Exercise Improves Mnemonic Discrimination in Young Adults』というタイトルで論文が掲載されたのです。

これによると、中等度の運動を10分行ったあとで記憶力テストを行ったところ、運動しなかった群に比べ、記憶力の向上が見られたというものです。

この場合の運動とはいわゆる有酸素運動というものです。

たがが10分ほどの運動で記憶力が上がるなら、今日から是非とも始めてみたくなりますよね!!

有酸素運動は、記憶力を上げるだけでなく、循環器の領域でもとても大切です。生活習慣病と呼ばれる高血圧や糖尿病、コレステロールや中性脂肪の改善、ダイエットなどによる体重コントロール。それだけではありません。有酸素運動は心臓発作の可能性をも大幅に減少させてくれます。それは心筋梗塞や狭心症などの発作予防はもちろんのこと、すでに発作を起こした経験がある方の再発予防にも非常に大事なのです。

ただ、一つ大切なことがあります。それは有意義な運動は『有酸素運動』である、という点です。運動を始めると、往々にして楽しくなって、または頑張りすぎて有酸素運動以上の運動をしてしまうケースがあるのです。いわゆる『無酸素運動』です。無酸素運動は、カラダの中に活性酸素を多くつくることで、運動が逆に仇になってしまいかねませんので、注意が必要です。

当院でも、心臓発作を起こした人を対象に定期的な有酸素運動を院内で行える、心臓リハビリテーションを行っています。自分の心臓はどの程度の運動をすることがちょうどよいのか?一人で運動をするのが心配、1人だとサボってしまって運動しない。ここのスタッフと一緒に楽しく運動したい(笑)などあれば、お気軽のご相談くださいね

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、過剰な興奮が心臓発作に関係があるか?というテーマです。

よくテレビドラマなので、すごく怒ったりしたときに心臓発作を起こしてしまうようなシーンをご覧になった方は多いと思います。でもあんな事って本当に起こりうることなんでしょうか?

というのも、心筋梗塞や狭心症の経験がある人だと特に注意する必要があるのでしょうか?

ここに、過剰な興奮が心臓発作に対してどんな影響を及ぼすのか?というとても興味深い研究発表(論文)をご紹介しますね。

2008年にNew England Journal of Medicineという超一流雑誌にある論文が掲載されました。これは、2006年にドイツで行われたワールドカップの最中に、ドイツ国民がどれほど心臓発作を起こしたのかという研究です。これによると、ワールドカップ中に心臓発作を起こした人は4279人。通常期間の心臓発作の人数と比較してなんと2.66倍だったというのです!

しかも、男性だけにかぎるとその数は3.26倍。そしてその半分が心臓発作の既往がある方だったのです。

このように通常では経験しえないような過剰な興奮を体験すると、心臓に強い負担がかかることがわかります。一方で、心臓発作を起こした人は、心臓を過保護にし過ぎて全然動かない、運動しないようなことだと逆に心臓発作がふえるという報告もあります。

心臓を適切に守り、鍛えるためには適度なストレスが必要ということですね。

心筋梗塞や狭心症、心不全を起こした人で多くの人が過剰に心臓を心配し、十分な運動ができない方がいらっしゃいます。

そういう人におすすめの方法が、心臓リハビリテーションです。

心臓リハビリテーションとは、血圧計や心拍モニターを装着しながら医療スタッフの監視のもと適切な運動(エルゴメーターやトレッドミル)をしていただくというものです。これを行うことで、心臓が定期的に適切な負荷を安全にかけることができ、心臓発作の再発率を大幅に減らすことが期待できます。

当院でも、心筋梗塞や心不全などの方を対象に多くの方にこの心臓リハビリテーションを行っています。

心臓が心配で運動がおろそかになっているひとは是非ご相談くださいね

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『心筋梗塞とオメガ3』です。

オメガ3とはそもそも何なのでしょうか?オメガ3とは、簡単に言ってしまえば私たちが普段口にするいろいろな油、その中にはいろいろなグループがあるのですが、オメガ3はそのグループの中の一つです。

油(脂肪酸)は、大きく飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれ、さらに不飽和脂肪酸が一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分かれます。オメガ3は、多価不飽和脂肪酸に分類されます。

オメガ3はとても体に良い、というのは耳にしますが、いったい何がよいのでしょうか?

今日は特にオメガ3の心筋梗塞における効果について少しお伝えします

アメリカ心臓病学会誌というとてもとても有名な雑誌があります。ここでは世界中の心臓血管病に関する先進データ、論文が掲載されています。

その中で2015年には発表された論文を一つご紹介します。

心筋梗塞を起こすと、ある後遺症が残ることがあります。その一つが心臓りモデリングと呼ばれるものです。これは、心筋梗塞の影響で壊死してしまった心臓の筋肉が線維化、そして変性していく過程で必要以上に心臓が広がってしまうというものです。広がりすぎた心臓は、自分でコントロールすることが難しくなり、容易に心筋梗塞後の心不全は不整脈を起こしやすくなります。

この論文では、358人の心筋梗塞患者さんに対し、オメガ3を服用したグループと服用しないグループで分けて追跡調査をしたところ、なんと6か月後にオメガ3を服用していたグループの心筋りモデリング(心臓の不必要な拡大)を抑えていたというのです。

オメガ3と言えば、血液サラサラというイメージがありましたがこんな効果もあったとは驚きです。

心筋梗塞を起こしたかたも、幸いまだ心臓発作を起こしてない方も、ぜひオメガ3、良質な油を普段から摂取することに心掛けましょう