船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、心電図と狭心症についてお話いたします。

健康診断などで、心電図異常を指摘されたことがある方もいるかもしれません。

何も症状がないのに、健康診断の結果に「狭心症疑い」とかかれてしまう。

それを見て慌てて来院される方も多いです。

でも、実は狭心症を診断するためには安静時心電図だけでは役に立たないケースが非常に多いのです。

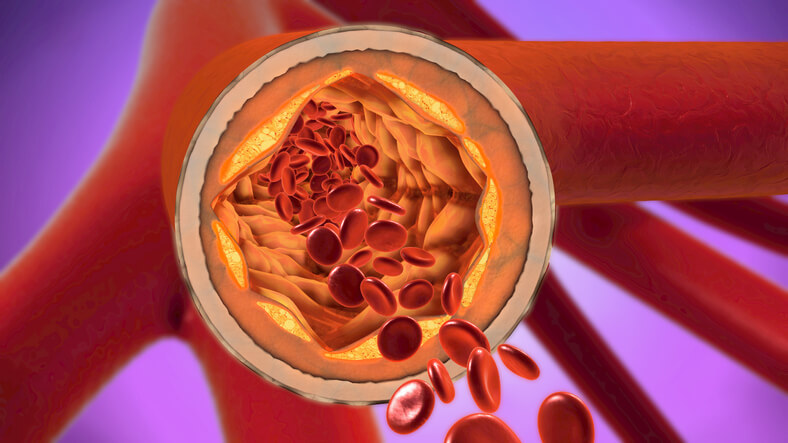

そもそも、狭心症という病気は、心臓に栄養を送る血管(冠動脈)が動脈硬化で細くなってしまい、心臓の筋肉に十分に血液を供給できていない状態を指します。

そのために、心臓に無理をすると胸痛、胸部圧迫感などの狭心症発作が出現します。

心臓に無理がかかった状態とは、運動などからだを動かしているときが典型です。

狭心症の状態が進むと、少し歩いただけで胸痛がでたりなどしてきます。

つまり、よっぽどのことがないと、安静時に異常が出ることはないのです。

ということは、安静時に心電図をとっただけでは異常が見つからないケースが多くでてきます。

そこで出てくるのが運動負荷心電図となります。

これは、クリニックの中である程度の運動負荷をかけ、その前後で心電図を取るという検査です。

そしてもし狭心症があると、運動負荷後の心電図が運動負荷前野心電図と全く違う形を呈してくるのです。

もし、あなたが心電図で狭心症かもしれないといわれたら、運動負荷心電図を受けてみることをおすすめします。

また、健診で心電図異常が出なくても、糖尿病や脂質異常症、高血圧などの動脈硬化因子を持っている方、ご家族に心臓疾患の方がいるかた、そしてご本人が過去狭心症を患ったことがある方は、定期的に専門医のもとで運動負荷心電図検査をうけてください。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日はバイアスピリンという血液サラサラのお薬についての最近の研究報告をお話します。

アメリカでは、医師からの助言なしに自主的にバイアスピリンを購入、内服している人が大変多いそうです。そして、その中でも今までに心臓血管病の既往がないにもかかわらず、予防的に内服している人もたくさんいるようです。本当に大丈夫なのでしょうか?

バイアスピリンという薬は日本でも多く使われています。

特に心筋梗塞や狭心症、冠動脈ステント留置術を受けた人などは、心臓病の再発予防、(2次予防といいます)のために内服しています。これらの人に対してのバイアスピリン内服はとても有効です。

一方、バイアスピリンは、心臓病などの既往がない人や心臓血管病のリスクが高くない人など、いわゆる全員が病気の予防(1次予防といいます)のためにも必須なのでしょうか?

バイアスピリンの1次予防に関する内服是非については様々な報告がなされています。

NEJM誌に掲載されている論文(ASPREE試験)があります。

『Effect of Aspirin on All-Cause Mortality in the Healthy Elderly』

これによると、心臓血管病の既往のない70歳以上のかたに、バイアスピリンを内服した場合、心臓血管病に伴う死亡率の改善などの有効な効果は得られず、むしろ全死亡率が上昇してしまったと報告しています。

現在、米国心臓協会および米国心臓病学会(AHA/ACC)は、70歳超および出血リスクが高い人においては、アスピリンをルーチン使用しないよう助言しています。

これをもって、心臓血管病の既往がない全てのひとにバイアスピリン内服が推奨されないと考えるのは正しくありません。

心筋梗塞や脳卒中などの発症はないものの、糖尿病などの強い動脈硬化因子を持っている人や、症状はないものの頸動脈エコーなどの検査で動脈硬化病変が実際に確認されている人、など人によってはバイアスピリンなどの血液サラサラのお薬(抗血小板薬といわれます)が有効と思われるケースも多数存在します。

本当に必要なことは、あなたが今バイアスピリンを内服する必要があるかどうか?です。

こういったことを循環器内科の専門医師に相談されることをおすすめします。

動脈硬化は症状なく進行しますので、自分の動脈硬化の状態を把握するのはとてもとても大事です。

当院では、心電図はもちろんのこと、運動負荷心電図(運動しないと動脈硬化の判定を見逃すケースが多々存在します)、頸動脈エコー検査、心臓エコー検査、ABI検査、自転車エルゴメーター検査、血液検査など様々です。

生活習慣病をもっているかたや親兄弟に心臓病などの動脈硬化疾患を患った方がいる方、

あなたの動脈硬化は大丈夫ですか?

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、糖尿病とフットケアに関するテーマです。

糖尿病では様々な合併症が起こりうることは、よく知られています。

中でも、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、脳卒中などの脳血管疾患は命に関わることもある重大な合併症の一つです。

今日は、糖尿病と下肢血管の動脈硬化についてお話します。

糖尿病による動脈硬化は全身の血管に起こりうることです。

その中でも、下肢の血管の動脈硬化「閉塞性動脈硬化症」は意外と見過ごされやすい合併症の一つです。

糖尿病によって下肢の動脈硬化が進むとどんな事が起きるのでしょうか?

最初のうちは、全く症状がありませんが、進行に伴い、歩行時に感じる下肢の疼痛「間欠性跛行」が始まります。

そしてさらに進行すると、安静時の下肢疼痛や下肢の潰瘍に広がります。

さらにそこまでの間に適切な治療を怠ると、下肢組織の壊死が出現、下肢の切断にまでいたり、最悪命取りになることすらあるのです。

たかだか下肢の動脈硬化、と考え甘くみていると後々大変なことが起こります。

その上糖尿病になると、痛みに対する感受性が減ってしまいます。痛みに対して鈍くなるとも言えます。

ですから、下肢の動脈硬化が進行しても気づかないことが多いのです。

では、どんなことに気をつければよいのでしょうか?

それが、フットケアという考え方です。

それは、常々足の状態を確認するということです。足の色調は問題ないか?足に水虫や外傷などはないか?感染は起こしていないか?下肢の神経障害・感覚鈍麻はないか?

また、検査としてはABI検査という足の血流状態を調べる検査を定期的に行うこと。

そして、言うまでもありませんが、健康的な食事の選択や下肢血流を改善する薬剤の投与が必要になるときもあります。

ある報告によると、糖尿病の中で下肢の動脈硬化がある人は、下肢動脈硬化がない人に比べ、下肢切断リスクが13.9倍だっという驚くべき報告もあるくらいなのです。

フットケアを病院やクリニックでも定期的に行ってもらうことが推奨されます。

その際には是非糖尿病療養指導資格のある看護師に診てもらうことをおすすめします。

当院には、複数の糖尿病療養指導士が常に在籍しております。

なにか、糖尿病に関する疑問や質問があればお気軽に声をかけてくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

日本高血圧学会が、COVID-19時代における高血圧診療についての動画コンテンツを掲載しています。

減塩の重要性など、各種動画で説明していますので、一度ご覧頂くと良いかと思います

日本高血圧学会のサイトはこちら

高血圧は、動脈硬化の原因の一つであり、こんjントロールをあやまると、心筋梗塞や狭心症、心不全に限らず、脳卒中・腎臓病のリスクにもなります。

自粛が続く今、運動不足などで知らぬ間に血圧が上がっている方も増えている印象です。

家庭での血圧管理を怠らないようにしましょうね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

年令を重ねていくと、脳血管の動脈硬化や脳卒中、アルツハイマー病など様々な原因で認知機能が低下することが知られています。

歌を歌うことで、認知機能や嚥下機能が改善する可能性がある、という報告がありましたので、シェアさせていただきます。

「Frequent Karaoke Training Improves Frontal Executive Cognitive Skills, Tongue Pressure, and Respiratory Function in Elderly People: Pilot Study from a Randomized Controlled Trial」

日本の研究で、対象は65歳以上の介護施設に入所中のかた26人。これらの人をカラオケの練習をする群と、スクラッチアートをする群の2群に分けて12週間後の認知機能を比較検討しました。

すると、カラオケ群ではそうでない群と比べ、認知機能が改善していたのです。

具体的には葛藤的指示への反応や抑制制御に改善が見られていたということです。

今回の研究では、カラオケの際にテレビモニターは使わずに、歌詞カードを見ながら行ったとのことです。

歌詞カードをみながら歌うと、歌いだしのタイミングを自分で見つけなければいけないので、そのあたりも認知機能改善につながった可能性を指摘していました。

認知機能低下は加齢によるものだけではありません。

高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病に伴う動脈硬化で脳血管の血流が低下することで認知機能が低下するケースが大変多いです。

そのために認知機能低下を防ぐためには、動脈硬化を進行させない、生活習慣病のコントロールをきっちり行うことがとても大切です。

そして、動脈硬化は狭心症や心筋梗塞の原因にもなります。

言い換えると、動脈硬化が原因の心臓病を起こした方は、脳血管の動脈硬化を起こしやすく、

脳梗塞などの脳の動脈硬化疾患を起こした人は、虚血性心疾患と呼ばれる心臓病を起こしやすくなります。

みなさんも、そういったことへも是非注意を向けてみてくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は冠動脈疾患の話です。

冠動脈とは、心臓の筋肉に血液を送る血管のことで、この冠動脈が狭窄したり、閉塞したりすると

狭心症や心筋梗塞の原因になります。

冠動脈疾患は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を土台におこる動脈硬化が原因となることが多く、

これらの管理がとても大事になってきます。

冠動脈疾患には安定冠動脈疾患と、不安定冠動脈疾患があります。

もし、冠動脈にある程度の狭窄病変があったとしても、全身状態や症状などが安定していたらどんな治療をするべきなのか?に関して今までも多くの論文が出ています。

冠動脈疾患の治療は大きく3つ。薬物療法(保存的治療)、冠動脈ステント留置術、冠動脈バイパス手術です。前者は保存的治療、後者2つは侵襲的治療と言えます。

今回、安定冠動脈疾患に対して保存的治療と侵襲的治療の結果に大きな差がない、という論文がニューイングランドジャーナルオブメディスン誌(NEJM誌)に発表されました。

「Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease」(ISCHEMIA試験)

対象患者は安定冠動脈疾患患者 5179例、追跡期間は平均3.2年でした。

この人達を、ステント治療やバイパス手術の侵襲的治療群と、そのような治療をせず薬物療法のみを行う保存的治療群にわけ、調査しました。

結果としては、この期間の全死亡率や心筋梗塞の新たな発症率には違いがみられなかたっと言うのです。

狭心症や心筋梗塞は放置しておくと、命に関わる可能性のある病気です。

そのためには、自分の冠動脈の状態、動脈硬化の状態がどうなっているのか?を定期的にチェックする必要があります。

そのうえで、本当に必要な方に限り、侵襲的治療(ステント留置術や冠動脈バイパス術)を行う。

そのためには、専門医の目線、判断が欠かせません。

狭心症などの冠動脈疾患や糖尿病などの動脈硬化の危険因子を有している方など、是非循環器専門医の診察を受けることをお勧めします。

当院には、心臓血管病、弁膜症、心不全のかたはもちろん、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、砂糖入り飲料が、脂質異常を悪化させるという論文をご紹介します。

脂質は、主に中性脂肪とコレステロール値で調べられています。検診で言われる脂質異常症とは中性脂肪値か、コレステロルー値異常です。そして、みなさんも御存知の通り、コレステロールには悪玉コレステロールのLDLコレステロールと、善玉コレステロールのHDLコレステロールがあります。

LDLコレステロールが高くなったり、HDLKコレステロールが低くなったり、中性脂肪が高くなったりすると、動脈硬化が進み、狭心症や心筋梗塞などの心血管イベントや脳卒中のリスクが増えることになります。

フラミンガム心臓研究のコホートデータを用いて、6,730人を対象に1991年から2014年まで平均12.5年追跡。加糖飲料がコレステロール値などに与える影響について調べた報告となります。

「Beverage Consumption and Longitudinal Changes in Lipoprotein Concentrations and Incident Dyslipidemia in US Adults: The Framingham Heart Study」

結果は、毎日加糖飲料を飲んでいる人は、一月に1缶未満のひとより明らかに中止脂肪は高く、HDLコレステロールは低くなっていました。

しかも、加糖飲料を毎日摂取していると、中世脂肪が高値となるリスクは53%高く、HDLコレステロールが低値となるリスクは98%低くなっていました。

日頃から糖を含んだ飲料を飲む人は、改めて脂質異常を防ぎ、動脈硬化を防ぎ、心臓発作を防ぐ意識が必要になりますね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、睡眠の質と糖尿病の関係についてのお話です。

そもそも、糖尿病は循環器疾患に非常に関係が深い病気です。

代表的なものが、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患。

また心不全も合併しやすくなります。

合併症は心臓だけでなく、頸動脈閉塞や脳卒中などの脳血管疾患や、

閉塞性動脈硬化症と呼ばれる下肢の動脈硬化もおこりやすくなります。

そして、糖尿病の3大合併症と呼ばれる糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症があります。

全身の動脈硬化が糖尿病によって引き起こされるわけです。

今回は、睡眠の質までもが糖尿に関連しているという論文が出てきたのです。

「Measures of Poor Sleep Quality Are Associated With Higher Energy Intake and Poor Diet Quality in a Diverse Sample of Women From the Go Red for Women Strategically Focused Research Network」

米コロンビア大学のBrooke Aggarwal氏らが、20~76歳の女性495人を対象に、睡眠習慣と糖尿との関連を検討しています。

結果:睡眠の質が悪いと、糖尿病リスクにつながる糖などの食事量も多く、不飽和脂肪酸の摂取量は少ないことが判明しました。

そして、不眠症症状の症状が強いほど摂取量が多く、不飽和脂肪酸の摂取量は少ないという関連も診られました。

睡眠の質が悪くなると、満腹中枢が抑制され、食欲が増進するのではないかと考察しています。

睡眠の質を上げることに注意することが、将来の糖尿病を防ぐことにもなりそうですね。

当院には、心臓血管病のかたはもちろん、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は喫煙とコロナウイルス肺炎の関係についての論文をご紹介します。

中国湖北省のWei Liu氏らが、78例の入院症例の調査をおこない、Chinese Medical Journal誌に報告されました。

「Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease」

78例のうち、悪化した人は11例(14%)

そして、悪化したグループでは喫煙歴のある患者が有意に多かった(27.3% vs.3.0%)ということです。

多変量ロジスティック分析という専門的な統計解析を使うと、喫煙歴があるとCOVID-19肺炎重症リスクが約14.3倍にも高くなることがわかりました。

喫煙が重症化肺炎に関連しているということがよくわかリました。しかし、喫煙の危険性は肺炎の悪化リスクだけではありませんよね。

当院で主に診ている狭心症や心筋梗塞、心不全のような心臓血管病、いわゆる動脈硬化をものすごく進行させます。今喫煙中のかたはぜひとも、減煙、禁煙に取り組んでみてください。

禁煙しようと思っても、なかなかやめられない方むけに、当院では禁煙外来を行っています。

お気軽にご相談ください

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など