船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科の『すぎおかクリニック』院長、杉岡です。

今日のテーマは、『狭心症 血管が痙攣する』です。

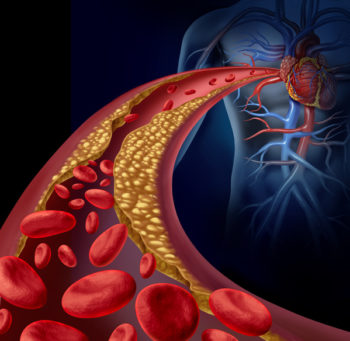

狭心症という病気は、心臓に栄養を送る血管(冠動脈)が動脈硬化などが原因で狭くなってしまい、心臓の筋肉に十分な栄養を送れない状態です。

狭心症は、心臓への栄養が不十分なので、心臓への負担が強くなった時に胸の痛みを感じます。

たとえば、ちょっとした運動や歩行、重いものを持った時など。

こういった軽い労作で起こる狭心症のことを労作性狭心症と呼びます。

労作性狭心症の原因が、動脈硬化で冠動脈(心臓の血管)にプラークが蓄積、その結果、血管の通り道が狭くなり、心臓の栄養状態が悪くなる。

一方で、こんなタイプの狭心症があります。

昼間はどんなに動き回っても胸は全く痛くないのに、あるとき安静にしていた時に急に胸の痛みが出現するタイプ。

特に、朝方就寝中に胸が痛くて目が覚めるパターンが多いのですが、こういった症状の中に、

『冠攣縮性狭心症』という病気が隠れていることがあります。

このタイプの狭心症は、冠動脈に物理的な狭窄が全くないにもかかわらず、突然冠動脈が痙攣し、心臓への血流が遮断され、胸が痛くなったり、圧迫感や違和感を感じます。

しかし、数分すると自然と冠動脈の痙攣がとれ、「あれ?さっきの痛みは何だったんだろう?」という風に感じる方が多いです。

冠攣縮性狭心症は、診断するのがなかなか厄介です。というのも、症状が出ていないときは心臓の血管に狭窄が全くない、すなわち正常なのでたいていの検査では異常とでてこないのです。この病気、発作時のみしか心電図などで異常ととらえられないのです。

ですから、運動負荷心電図や心エコーなどをおこなっても診断しきれないことが多いです。

その場合、24時間心電図(ホルター心電図)といって1日中携帯用心電図を装着しながら生活していただき、その間にもし痙攣発作が出れば、その証拠を記録できる、という検査を行います。しかし、この検査も24時間以内に発作が出なかったらやはり診断できません。

では、どうすればこの病気と診断がつくのでしょうか?実は、一番大事なのは医師と患者さんの間で行われる『問診』です。

問診は、病気をさぐるうえでとても大切なことです。患者さんの症状はいつ、どんなタイミングでどれくらいの時間おきるのか?症状はどんな感じ?場所は?など細かくお聞きすることでこの病気の予測がつきます。

この病気は心臓の血管の痙攣なので、治療は痙攣をとること。すなわち心臓の血管を広げる薬を使う、ということにつきます。

いわゆる『ニトログリセリン』という薬です。

この病気が疑われる場合、発作止め用のニトログリセリンを携帯していただき、この薬が効くか試す必要があります。

つまり、診断しながら同時に治療する、『診断的治療』ということを行います。

この病気をほおっておくと、徐々に悪化し、症状の持続時間が長くなり、最後には全く痙攣が取れないほどの強い発作に見舞われることになります。そして、心筋梗塞に移行してしまうことも・・・。

冠攣縮性狭心症の多くは、実はタバコやストレスが大きな原因となります。動脈硬化の原因となる高血圧や脂質異常、糖尿病に気を付けるのはもちろんですが、普段の生活の中でストレスをためすぎていないか?タバコを吸い過ぎていないか?など自らの生活を振り返ってみてくださいね。

冠攣縮性狭心症は、ある意味診断が難しい病気の一つです。循環器専門医でのご相談をお勧めいたします。

こんにちは! 船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科のすぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は当院で行われている検査についてのご紹介をしますね。

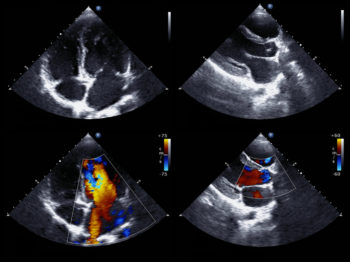

心臓超音波(心臓エコー)検査についてです。

皆さんも今まで、エコー検査を受けられた経験があるかもしれません。

よく人間ドッグなどで目にするのが腹部エコー検査です。これは、肝臓や腎臓、膵臓、胆のうなど、いわゆる腹部の臓器に異常がないか見る検査です。

心臓エコー検査とは、まさに心臓の動きに異常がないかを見る検査で、下記の写真のように心臓の動きが実に詳細にわかる検査です。

心臓エコーでわかる情報は多岐にわたります。

その基本は、心臓の動きが正常かどうかということ。心臓の症状が何もない人でも、高血圧や糖尿など、動脈硬化を抱えている人は、知らないうちに心臓の機能が低下していることが決して珍しくありません。

また、心筋梗塞などで心臓の一部の血流が遮断されていないか、ということに対しても欠かせない検査です。

健康診断などで心雑音を指摘されたときに、弁膜症と言われる病気がないかどうかを確かめるのにも、この心臓エコー検査は大活躍します。

まずは高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病を持っている方。これらの方々は高率に心臓病を合併します。

続いて、動悸、息切れ、胸痛などの胸部症状を持っているかた。狭心症や心筋梗塞、心不全などの診断には欠かせません。

大動脈弁狭窄症、僧房弁逆流症などの弁膜症においてもこの検査なしでは診断がつきません。

そして、心臓肥大などを指摘され、心不全の可能性が考えられる人にも必要な検査です。

そしてそして、何よりも必要な人。それは以前に心臓の病気を経験した方です。

往々にして、過去に心臓病の経験をした人は、その後に症状がなくなるともう心臓は絶対大丈夫、と思い込んで検査をしていないことがあります。そのようなことが決してないように注意が必要です。

当院でも、胸痛を訴えてクリニックに来院した患者さんで、心電図だけではなかなか診断がつかず、心エコーを緊急で行ったところ、直ちに心筋梗塞の疑いが強く出たため、救急病院に救急搬送、一命をとりとめたケースもあります。このように、心エコー検査は心臓疾患の重症度判断になくてはならない検査法なのです。

当院では日常的に心エコー検査を行っており、昨年だけでも心エコー検査を約2500人以上の患者さんに行っています。

実は、この、誰にエコー検査をしてもらうか、ということが非常に大切です。もちろん、医師である僕も心臓エコー検査を行います。でも、エコーのプロにはその技術ははるかに及びません。

当院では検査技師である心臓エコーのスペシャリスト、専門技師が在籍しています。彼らは毎日毎日エコー検査を重ねることでの経験と研鑽と実績を持ち合わせています。何より本当に詳細に、そして正確に心臓の状況を見抜きます。

まさに、「餅は餅屋」です。

皆さんも、エコー検査を受ける際に、その病院にちゃんとしたスペシャリストがいるかどうか、確かめてみてくださいね。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『運動と記憶力』についてです。

最近、先ほど言われていたことをふと忘れてしまったり、あれ?今何やろうとしてたんだっけ?などどいう経験が増えている方はいませんか?

脳の中で、つい短時間まえに起きたことを記憶しておく場所があります。この場所は『海馬』と呼ばれています。年齢や乱れた食生活、睡眠不足、ストレス、それに伴う脳血流低下、脳血管の動脈硬化などによって海馬は萎縮することが考えられます。そして脳細胞が変性し、βアミロイドというたんぱくが多量に沈着してしまうと、アルツハイマー病を引き起こします。

この記憶力、簡単な運動でアップすることがもしできたとしたら素晴らしいと思いませんか?

2017年、筑波大学からこんな研究発表がありました。

Hippocampus誌に、『Acute Moderate Exercise Improves Mnemonic Discrimination in Young Adults』というタイトルで論文が掲載されたのです。

これによると、中等度の運動を10分行ったあとで記憶力テストを行ったところ、運動しなかった群に比べ、記憶力の向上が見られたというものです。

この場合の運動とはいわゆる有酸素運動というものです。

たがが10分ほどの運動で記憶力が上がるなら、今日から是非とも始めてみたくなりますよね!!

有酸素運動は、記憶力を上げるだけでなく、循環器の領域でもとても大切です。生活習慣病と呼ばれる高血圧や糖尿病、コレステロールや中性脂肪の改善、ダイエットなどによる体重コントロール。それだけではありません。有酸素運動は心臓発作の可能性をも大幅に減少させてくれます。それは心筋梗塞や狭心症などの発作予防はもちろんのこと、すでに発作を起こした経験がある方の再発予防にも非常に大事なのです。

ただ、一つ大切なことがあります。それは有意義な運動は『有酸素運動』である、という点です。運動を始めると、往々にして楽しくなって、または頑張りすぎて有酸素運動以上の運動をしてしまうケースがあるのです。いわゆる『無酸素運動』です。無酸素運動は、カラダの中に活性酸素を多くつくることで、運動が逆に仇になってしまいかねませんので、注意が必要です。

当院でも、心臓発作を起こした人を対象に定期的な有酸素運動を院内で行える、心臓リハビリテーションを行っています。自分の心臓はどの程度の運動をすることがちょうどよいのか?一人で運動をするのが心配、1人だとサボってしまって運動しない。ここのスタッフと一緒に楽しく運動したい(笑)などあれば、お気軽のご相談くださいね

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、過剰な興奮が心臓発作に関係があるか?というテーマです。

よくテレビドラマなので、すごく怒ったりしたときに心臓発作を起こしてしまうようなシーンをご覧になった方は多いと思います。でもあんな事って本当に起こりうることなんでしょうか?

というのも、心筋梗塞や狭心症の経験がある人だと特に注意する必要があるのでしょうか?

ここに、過剰な興奮が心臓発作に対してどんな影響を及ぼすのか?というとても興味深い研究発表(論文)をご紹介しますね。

2008年にNew England Journal of Medicineという超一流雑誌にある論文が掲載されました。これは、2006年にドイツで行われたワールドカップの最中に、ドイツ国民がどれほど心臓発作を起こしたのかという研究です。これによると、ワールドカップ中に心臓発作を起こした人は4279人。通常期間の心臓発作の人数と比較してなんと2.66倍だったというのです!

しかも、男性だけにかぎるとその数は3.26倍。そしてその半分が心臓発作の既往がある方だったのです。

このように通常では経験しえないような過剰な興奮を体験すると、心臓に強い負担がかかることがわかります。一方で、心臓発作を起こした人は、心臓を過保護にし過ぎて全然動かない、運動しないようなことだと逆に心臓発作がふえるという報告もあります。

心臓を適切に守り、鍛えるためには適度なストレスが必要ということですね。

心筋梗塞や狭心症、心不全を起こした人で多くの人が過剰に心臓を心配し、十分な運動ができない方がいらっしゃいます。

そういう人におすすめの方法が、心臓リハビリテーションです。

心臓リハビリテーションとは、血圧計や心拍モニターを装着しながら医療スタッフの監視のもと適切な運動(エルゴメーターやトレッドミル)をしていただくというものです。これを行うことで、心臓が定期的に適切な負荷を安全にかけることができ、心臓発作の再発率を大幅に減らすことが期待できます。

当院でも、心筋梗塞や心不全などの方を対象に多くの方にこの心臓リハビリテーションを行っています。

心臓が心配で運動がおろそかになっているひとは是非ご相談くださいね

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日はいろいろある心臓の検査の中でも、『ホルター心電図』についてお話しします。

ホルター心電図と通常行われる心電図は大きく違います。通常は、病院やクリニックで数分間横になっていただき、その間に心電図をとります。ですから数分間で終わる手軽さがある一方で、数分間の情報しか得られないという欠点があります。

特に、発作性の不整脈や発作性の胸痛の場合、普段の心電図では何の問題もなく、発作時のみに異常が出てくる場合があります。そういう方を対象に、24時間心電図を装着したままで帰宅していただき、翌日外しに来院していただく。24時間の心電図波形が機械に記録されているので、それを解析し、心臓発作の原因を探るというものです。

では、どんな病気が疑われた時に、この検査を行うべきなのでしょうか?

一つ目は発作性の不整脈が疑われる場合です。発作性の心房細動や、期外収縮、心室頻拍、頻拍発作、洞不全症候群と呼ばれる徐脈発作などです。また、動悸を感じても全く不整脈が出ないこともあり、心臓神経症(心臓の神経が過敏になっている状態)やほかの病気が隠されていることもあります。

二つ目は狭心症などの虚血発作です。通常の狭心症は動脈硬化に由来するもので、この場合はほるたー心電図だけでなく、運動負荷心電図も有効な検査です。しかし、冠攣縮性狭心症と言って、発作的に心臓の血管(冠動脈)がけいれんするタイプの狭心症があり、これは運動負荷心電図で判断することが極めて困難となるため、ホルター心電図がとても役に立ちます。

ホルター心電図は、24時間機械をつけっぱなしで生活していただくのでが、よく聞かれる質問があります。

それは、通序通り動いていいのか?という質問です。この答えはイエスです。ホルター心電図は通常の生活における異常を検査したいので、逆にいつも通り生活していただいた方が、情報がたくさん記録されます。

ただし、機種によっては防水加工がされていないものが多く、入浴だけは遠慮していただく場合があります。

時々胸がドキドキすることがある、ドドドという胸の鼓動が気になることがある、動悸を感じる、胸が重い、胸の違和感が取れない、など感じる場合、また健康診断などで不整脈を指摘され、細かい検査をするように指示された場合など、こんなケースに当てはまると思ったら是非循環器専門医のいる病院やクリニックを受診されてください。

当院でもホルター心電図機械を多数ご用意しています。先ほどの症状がある方はもちろん、心配で相談してみたい、などお気軽にご来院してください。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

心臓の病気や動脈硬化を見極めるにはいろいろな検査があります。今回は、その中でも『運動負荷心電図』についてお話したいと思います。

運動負荷心電図と心電図の違いとは?これは文字通り、運動した状態の心電図を調べるか、安静の状態での心電図を調べるか、の差です。

たいていの健康診断などでお行われている心電図は安静時心電図でしょう。ところが、心臓病や生活習慣病などに伴う動脈硬化などは、安静時心電図のみでは見逃してしまうケースが多々あります。

ではなぜ、運動負荷心電図が必要なのでしょうか?

心臓はどんな時に負荷がかかると思いますか?それはまさに心臓を使っているとき、言い換えれば運動をしているときですよね。逆に安静時はもっとも心臓が休んでいるときとも言えます。心臓に再重症な病気がおきた時、たとえば心筋梗塞などがおきると安静にしていようが運動していようが心臓には過大な負荷がかかっています。そんな時は、安静時心電図でも以上が出るでしょう。

ところが、狭心症のように一定の負荷がかかったときにのみ異常が出てくる病気があるのです。多くの心筋梗塞(心臓の血管が詰まった状態)は狭心症という心臓に栄養を送る血管が狭くなった状態を経過して初めて心筋梗塞というケースに移行します。(もちろん突然に発症する方もいますが・・・)

心筋梗塞は命に関わる病気です。ですから、心臓の状態が狭心症という状況の時に発見してあげることが心筋梗塞の予防、と突然死の予防に役立つということなのです。

特に、高血圧、高コレステロール、高中性脂肪、糖尿病、肥満、など生活習慣病を持っている方は動脈硬化が進みやすいです。つまり、心臓の血管が狭くなりやすいということです。

まずは心筋梗塞や狭心症の既往がある人。以前、心臓にステントを入れたことがある方などは絶対に定期的な運動負荷心電図を受けるべきです。そして、生活習慣病を持っている方。その中でも糖尿病を持っている方は心臓発作時の痛み、いわゆる胸痛を感じないことが多いのです。そして知らないうちに狭心症が進行することになります。もし、あなたが生活習慣病や糖尿病を持病としてもっているならば、運動負荷心電図を受けてみることが必要です。

運動負荷心電図は不整脈の精密検査としても役立ちます。そのひとが持っている不整脈が運動によって増えるのか?それとも減るのか?それを見ることで、その方の日常生活の範囲を制限しなければいけないか、などを決めることに役立ちます。

運動負荷心電図にもいくつかの種類があります。一つ目がマスター運動負荷。これは表彰台のような階段を何往復も運動していただく検査です。二つ目がエルゴメーター。これは自転車をこいでいただく検査で、検査中常に心電図や血圧計を装着しながらできる検査なので、より精密に経過がわかります。これはトレッドミル検査というものでも代用できます。

すぎおかクリニックでは、マスター運動負荷心電図装置2台と、エルゴメーター装置を用意しています。

心臓病や動脈硬化が心配であれば、是非一度検査を受けられてください。

御遠慮なくご相談くださいね。

こんにちは~。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科のすぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、みなさんがよく耳にする言葉、狭心症と心筋梗塞の違いについてお話ししますね。

狭心症って何?心筋梗塞って何? 何が違うの? そんな話をしていきましょう。

この病気はどちらも心臓に栄養を送る血管(冠動脈)の病気ということで一致します。心臓には、その周りに冠動脈と呼ばれる血管があり、心臓が正常に動くように栄養を与えています。

しかし、年齢に伴う動脈硬化だったり、ストレス過剰に伴う冠動脈の痙攣(攣縮)が原因で冠動脈が狭くなったり、詰まってきたりするのです。

そうすると、心臓の筋肉には十分な栄養が行き渡らなくなり、何かの拍子に胸が痛い、苦しい、と言った症状が出ることになります。

この二つの病気の根本的な原因はほぼ同じです。簡単にいえば、冠動脈がどの程度まで狭くなってしまったか?心臓の筋肉がどの程度ダメージを受けたか、で狭心症か心筋梗塞かが決まってきます。

狭心症は、冠動脈が狭くなって来たり、閉塞を起こしていても、心臓の筋肉にはダメージを受けていない状態を指します。

一方、心筋梗塞は冠動脈が詰まってしまったせいで、心臓の筋肉絵の栄養が完全に遮断された結果、心臓の筋肉(心筋)が壊死してしまう状態を指します。

ですから、壊死の大きさによっては心臓の機能が非常に低下したり、場合によっては命に関わる事態となります。

どちらの病気も心臓の血管(冠動脈)に問題があるわけです。ですからこの冠動脈を治療し、広げ、再度心筋への血流を回復させてやることがなによりも大事になります。

治療法としては、薬物用法、ステント留置方法、状況がシビアであればバイパス手術が選択されることもあります。

これは、日常の生活習慣をいかにあらためるか、にかかってきます。塩分の取りすぎによる血圧上昇、糖分とりすぎによる糖尿、カロリー過多や運動不足に伴う肥満、メタボ。睡眠不足、食事の偏り、ストレスなども病気の原因になりますので、普段の生活を是非一度振り返ってみてくださいね。

すぎおかクリニックでは、船橋市をはじめ、市川市、鎌ヶ谷市、習志野市、などの船橋近隣にお住いの方の狭心症、心筋梗塞の患者さんを多数拝見しております。

狭心症、心筋梗塞は普段の管理、再発予防、定期的な検査がとても重要です。

なにか気になることがあれば、いつでもご相談くださいね。

こんにちは! 船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科のすぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは「心臓発作」です。

心臓発作という言葉は、テレビなどでよく使われる言葉ですので、多くの方は聞いたことがあることと思います。しかし、私たち循環器専門医の立場から考えると、この言葉は非常にあいまいな言葉です。

というのも、心臓発作の中には本当にたくさんの種類があるからです。

例えば、心筋梗塞や狭心症による心臓発作。心房細動や期外収縮などの不整脈に伴う心臓発作。弁膜症や高血圧、心筋症などの心機能低下を原因とする心臓発作など、数え上げるときりがありません。

もし、あなたがどこかの病院やクリニックで恐らく心臓発作でしょう、と診断されたとしたら? 残念ながらその診断は極めて不正確と言わざるを言えません。それは、先ほどお話したように心臓発作の種類がたくさんあるので、その病態、病状、原因、検査、治療法などに結びつかないからです。

もし、あなたが心臓発作があるから薬を飲んでるとおもっているなら、一度その原因の検査、またその薬が本当に正しいかをチェックする必要があります。

心臓の病気は、もし軽く見過ごされていたら大変なことになります。自分の心臓は軽い病気だから大丈夫、と思い込んでいたら、ある日突然に大きな本物の心臓発作が来る可能性があるのです。

心臓発作の検査にはいろいろあります。一つはまさに発作を起こしている最中の検査。この場合は迅速に検査、診察、そして治療の判断をしないと取り返しのつかないことになりかねません。当院でも、重症の心臓発作を起こしている方が来院されることがあります。その場合、クリニックでできる最善、最速の検査治療をしたうえで、必要があれば船橋市立医療センターや東京ベイ浦安市川医療センター、千葉西病院、船橋総合病院、船橋中央病院、徳洲会病院など、患者さんと相談のうえ、紹介、搬送をしています。

もうひとつは、発作を起こしていない場合。この場合は心臓発作の予防のために考えられる検査や治療を個々に応じて行っています。心臓エコー(心臓超音波検査)や心電図、運動負荷心電図、CAVI、専門的な血液検査などなど。

心臓発作を起こしたことのある方、その予防法を知らない方、ご家族のかたで大丈夫か不安なかた、一度循環器専門医のいるクリニックでの精査をお勧めします。もちろん当院では万全の態勢で皆様をお待ちしています。

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿病内科のすぎおかクリニックの院長、杉岡です。

今日のテーマは「胸痛」です。

胸が痛い、と感じた場合、どんな病気が考えられるでしょうか?そしてその時どんな行動をとったらよいでしょうか?

胸痛を起こす病気はたくさんあります。もっとも危険で、素早い対処が必要な病気が急性心筋梗塞です。

急性心筋梗塞は、急激に尋常でない胸の痛みが出現します。冷や汗をかくほどの痛みで、嘔吐(吐く)ことを繰り返す方もいます。血圧が低下したり、合併した不整脈で命取りになることもありますので、一刻も早く病院を受診する必要があります。

心筋梗塞という、心臓の血管が急に詰まってしまう状態には至っていないものの、狭くなっている状態(狭窄)で胸痛が出ることがあります。これを狭心症と言います。

典型的な狭心症の場合は、軽労作での胸痛がよく見られます。たとえば、朝方会社に行く途中で歩いてると胸が痛くなる、などのパターンです。

狭心症の場合、血管が詰まっているわけではないので、心臓に何かしらの負荷がかかったときのみ、症状が出ることが多いです。

心臓以外でいうと、大動脈の病気で胸痛が出ることがあります。これは大動脈解離といって突然大動脈の壁が裂けてしまう病気で、素早い対応、治療が必要になります。

自然気胸という病気でも胸痛が出ることがあります。肺は、風船のようなものなのですが、この風船が何らかの原因で穴が開いてしまい、肺から空気が漏れてしまう病気です。

ほかにも心外膜炎、胸膜炎などウイルスによる炎症で胸痛が出ることもあります。

胸痛といった症状の場合、緊急を要する病気が含まれていることが多く、素早い見極めがとても大切になります。

胸が痛いな、この痛みは尋常ではないな、など気になった場合はお早めに循環器専門医を有する病院、クリニックへの受診をお勧めします。