船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『心筋梗塞の再発と肥満の関連』についてお話します。

そもそも、肥満といえばメタボリックシンドロームですよね。メタボは肥満に加えて高血糖や中性脂肪、高血圧など動脈硬化の因子を複数抱えている人たちのことです。

これらの人が心筋梗塞などの心臓血管病のリスクが高いことはよく知られています。

一方で、心筋梗塞を起こした人が肥満だった場合の再発リスクに関してははっきりとしたことはまだわかっていません。

カロリンスカ大学病院(スウェーデン)の研究者らがこの度、腹部肥満を抱えている方に心筋梗塞の再発多いというデータを発表しました。

『Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction』

この研究は心筋梗塞をおこした約2万人を対象に行われ、追跡期間は3.8年でした。

腹部肥満の定義は男性でウエスト94cm以上、女性で80cm以上と定義されました。

その結果、腹部肥満があると心筋梗塞や脳卒中などの再発率が高いことが判明したのです。

また、このリスクは男性の方で高かったということです。

今後は、心筋梗塞を起こした肥満者が体重を落とすことで心筋梗塞の再発率を下げられるのか?にも注目したいですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

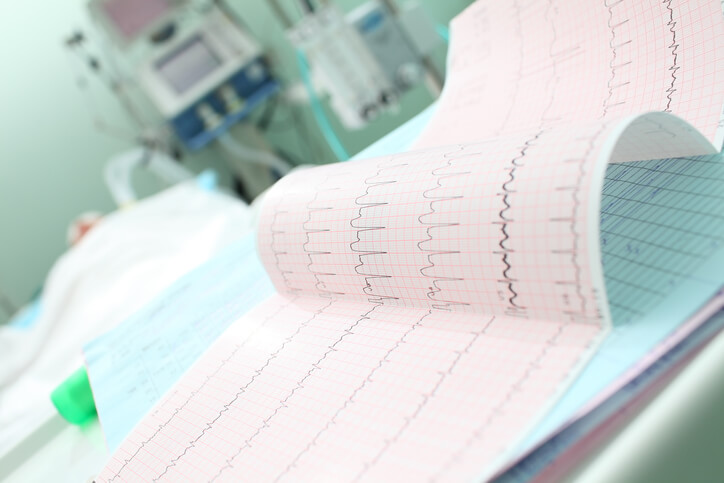

今日は『急性心筋梗塞の検査』についてお話します。

急性心筋梗塞は突然の胸痛で発症すると言われています。その症状は激烈でときには嘔吐を伴い、冷や汗を大量にかく、など尋常ではない症状が出ます。

しかし、一方で高齢者のかたや糖尿病の方などは、激しい胸痛を感じず心筋梗塞を起こすことがあります。

ですから、強い症状がなくても何らかの胸部違和感があれば循環器の医師がいる病院へ受診する必要があります。

心筋梗塞で最も重要なのが心電図です。心筋梗塞特有の心電図異常を呈するために、ほぼ診断が付きます。

しかしながら心電図で心筋梗塞が診断できるのは8割程度と言われています。つまり残り2割は心電図では判断できないのです。

心筋梗塞が疑われるときに、心電図以外で有効な検査が心臓エコー検査です。心臓エコーでは、心臓の動きが手にとるようにわかるので、心臓のどの部分が心筋梗塞を起こしたか、一目瞭然です。

しかし、この心臓エコー検査は卓越した技術がないと、心臓の動きの悪い部分を見落としてしまうことになりかねません。そこで、心臓エコーに精通した検査技師の存在が欠かせません。

もう一つ欠かせないのが血液検査です。

心筋梗塞を起こすと、心臓の栄養を送る血管(冠動脈)が詰まってしまうので、その先の心筋の組織が一部壊死してしまいます。その壊死した細胞から流れ出た物質を血液検査で計測できるのです。

特に心臓の筋肉の壊死の程度、ダメージの程度を測るのに特に有用なのがCK-MB検査とトロポニン検査です。

ただ大切なことがあります。それは、これらの検査はその場で迅速に結果を出す必要があるということです。その理由は、結果が直ちに出ることで最適最速な対処ができるからです。

もし、胸が痛い、苦しい、などの症状があったら躊躇せずにすぐに近くの循環器医療機関を受診してくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『PM2.5と心臓血管病の入院頻度』です。

PM2.5(微小粒子状物質)は気管支喘息などの呼吸器疾患の増悪因子として広く知られています。

今回、中国の主要184都市で実施した研究結果からPM2.5による大気汚染が主要な心臓血管疾患の入院頻度に関係しているという報告がなされました。

『Association between ambient fine particulate pollution and hospital admissions for cause specific cardiovascular disease: time series study in 184 major Chinese cities』

この報告によると、大気中のPM2.5の濃度が上がれば上がるほど狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や心不全、心臓のリズム異常、虚血性脳卒中の入院頻度が増えたということです。

大気汚染が心臓発作の入院頻度を増やすというのは本当に驚きです。

次の世代のためにも、国を上げて、そして世界レベルで真剣に大気汚染について考える必要がありますね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『糖尿病と超加工食品摂取量の関係』についての論文紹介です。

パリ大学(フランス)のBernard Srour氏らのグループにより、インスタント食品やスナック菓子などの「超加工食品」の摂取量が多いほど、糖尿病のリスクが高まるとする報告が「JAMA Internal Medicine」に掲載されました。

対象は約10万人のフランス人で、6年間追跡調査したところ、超加工食品の摂取量が10%増えるごとに糖尿病になる危険性が15%上昇するという関連が認められたのです。

超加工食品には人工甘味料や多くの保存料、添加物が使われていることが多く、インスタント食品や菓子パン、冷凍食品、チキンナゲットなどには多く含まれているようです。

今回の研究では、特に運動量が少ない人や肥満者、生活習慣病を抱えている人、また果物や野菜の摂取量が少ない人に超加工食品摂取が多い傾向があったとの報告もありました。

現代の生活で加工食品をなくすというのはほぼ不可能だと思います。

しかしながら糖尿病になると動脈硬化が進み、心筋梗塞や狭心症、脳卒中、閉塞性動脈硬化症、脳血管性認知症などあらゆる病気のリスクがとても高まります。

それを防ぐためにはしっかり運動をし、野菜を摂取し、そして超加工食品を減らすように食を選択する、ことが大切だということが改めてわかりますね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『血糖変動と心不全の関係』についてです。

糖尿病が多くの合併症をおこすことはよく知られています。

その中で、心臓への合併症はときには命取りになりかねません。

狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患が代表的です。

今回、心機能が低下し全身に十分な循環が行き渡らなくなる心不全が、糖尿病の血糖変動がおおきいことにより誘発されやすいという研究報告がありました。

2型糖尿病における血糖変動と左室拡張機能との関連

この研究は、心不全の中でも左室の収縮不全ではなく、拡張不全について検討しています。

結果として、血糖変動が大きいグループではそうでない群に比べて有意に左室拡張能が低下していました。

また、血糖の過去1~2ヶ月の平均値を表すHBA1cの数字が高いものの血糖変動が少ないグループよりも、HBA1cが低いものの血糖変動が大きいグループのほうが心臓(左心室)の拡張不全をおこしやすいという結論を出したのです。

糖尿病患者さんの血糖変動に注目し、変動幅をいかに小さく抑えるか。これが心不全発症のリスクを下げることにつながることが示唆されました。

糖尿病と心臓って深い関係があるんですよね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『心不全』です。

心不全とは、何らかの原因で心臓の機能が低下し、その影響で全身に十分な酸素や栄養が送りきれずに循環が悪化することを指します。

心不全の原因は様々ですが、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、僧帽弁閉鎖不全症などの弁膜症、高血圧や心筋症、薬の副作用、心臓以外の貧血や甲状腺機能異常など、実に多岐に渡ります。

今回、そんな心不全による死亡がアメリカで激増しているという報告が有りました。

カイザー・パーマネンテ・オークランド医療センターのJamal Rana氏らの研究、「JAMA Cardiology」に掲載されています。

この報告によると、アメリカでは心疾患による死亡、とりわけ心不全による死亡が激増しており、その80%以上が65歳以上の高齢者ということです。

今後2030年までにアメリカでは高齢者が44%増加する見込みであり、高齢者の心疾患による取り組みをより真剣にしなければいけない、と結論づけています。

日本でも多くの心臓病のかた、心不全の方がいらっしゃいます。

生活習慣病をもっていたり、狭心症などの心臓病を抱えている方は、心不全の定期チェックを欠かさないようにしてください。

心不全のチェックには心臓エコー(心臓超音波検査)が欠かせません。

当院では、定期的な心臓エコーで心不全の有無を多くの来院患者さんに行っています。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『閉塞性動脈硬化症』と言う病気の話をします。

動脈硬化とは、加齢や糖尿病、高血圧や高コレステロール、肥満や喫煙など、あらゆる生活習慣のみだれによって進行するものです。

代表的なものに、心臓の動脈硬化である狭心症や心筋梗塞が有り、

頭部の動脈硬化に脳梗塞があります。

動脈硬化が進むと、これら心臓や頭部以外に様々なところが閉塞してきます。

そして特に下肢の血管が詰まる人も多く、『下肢閉塞性動脈硬化症』とよばれます。

閉塞性動脈硬化症で下肢の血流が低下するとどんな事が起こるのでしょうか?

それが、間欠性跛行(はこう)と呼ばれる症状です。

間欠性跛行とは、安静時には下肢になんの症状もないのに、一度数十メートルから数百メートル歩くと、下肢が痛くなってきたりパンパンに張ってくる状態のことを指します。

これは、下肢の動脈が狭窄もしくは閉塞している状態です。

閉塞性動脈硬化症は特に糖尿病の方に合併することがよくみられます。

糖尿病の方の場合は痛みを感じる神経が鈍くなっており、病気はよほど進行するまで気づかれないことが多く、気づいたときにはすでに下肢の血流が大幅に低下し、最悪の場合下肢が壊死してしまうこともあります。

検査としては、下肢の血圧を測り、簡易的に下肢の血流をみるABI検査が一般的で、スクリーニングとしてよく用いられます。

当院でももちろんABI検査は用意できています。

そして、閉塞性動脈硬化症が強く疑われた場合はMRIで検査やカテーテル検査で病気の確定診断を行います。

もし、自分やあなたの家族に間欠性跛行がある場合、糖尿病などの生活習慣病がある場合など、必ず定期的にABIに検査を行う必要があります。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『狭心症とコルヒチンの効果』について話をします。

コルヒチン(colchicine)とはイヌサフランの種子や球根に含まれるアルカロイドです。痛風などの治療に広く用いられている薬剤で、好中球の活動を強力に抑える抗炎症効果もあると言われています。

しかしながら、これまでコルヒチンが心動脈硬化性疾患の進展予防に何らかの効果を持つとは考えられてきませんでした。

そんな中、安定狭心症患者さんに対するコルヒチンの効果、に関する論文が発表されました。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

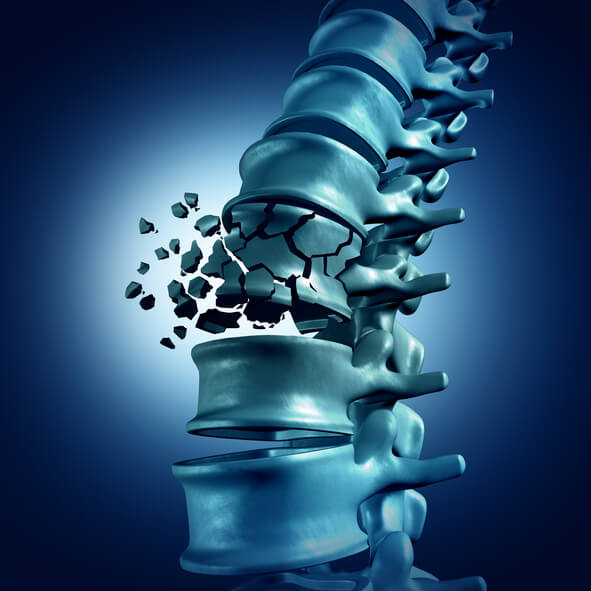

今日のテーマは、『糖尿病の人は、椎体骨折のリスクが高まる』です。

糖尿病は、本当に様々な合併症を引き起こします。

3大合併症といわれる糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症は有名です。

心筋梗塞や狭心症などの心疾患や脳卒中、またがんのリスクも高くなると言われています。

今回、糖尿病で背骨(椎体)の骨折の危険性が高まるという報告がなされました。

『Vertebral Fractures in Individuals With Type 2 Diabetes: More Than Skeletal Complications Alone 』

約85万人の方を対象に研究解析が行われています。

糖尿病のかたは対象の中に約32万人含まれています。

結果:

糖尿病の方の椎体骨折発生リスクは非糖尿病の方に比べ35%増加していました。

椎体骨折の既往のある方だけで限定してみると、糖尿病があることで、再椎体骨折のリスクが73%増加していました。

また、この椎体骨折既往のあるグループにおいては、糖尿病を有することで、死亡率がなんと84%も増加していたのです。

糖尿病は本当に全身の様々な部位に悪さをするものだということが改めてわかります。

椎体骨折をおこすことで、そのかたの活動性が著しく制限されます。その制限が、糖尿病の方にとってはまさに命取りになりかねないということなのかもしれません。

当院は循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など