目的

歩行ペース が体脂肪の異なるレベルにわたる平均余命とどの程度関連しているか?

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『血糖コントロールと認知機能の関連』です。

最近『Diabetes Care』という糖尿病の一流誌にこんな研究発表がでました。

それは、高齢の糖尿病患者では、血糖コントロール状況や糖尿病の罹病期間が認知機能障害と関連する可能性がある、というものです。

この研究は、ボルチモアのジョンズホプキンスブルームバーグ公衆衛生学部のAndreea M. Rawlings博士、および同僚らによるもので、動脈硬化症リスクのある5,099人の参加者(女性59%、ベースライン時の平均年齢、76歳)のデータを約5年間にわたって分析したものです。

研究タイトルは、『The Association of Late-Life Diabetes Status and Hyperglycemia With Incident Mild Cognitive Impairment and Dementia: The ARIC Study』

研究結果は以下の通りでした。

それは、糖尿病であること(ハザード比[HR] 1.14 [95%CI 1.00、1.31])、糖尿病患者の血糖コントロール不良であること(HR 1.31 [95%CI 1.05、1.63])、および糖尿病期間が長いこと(5歳以上5歳未満) ; HR 1.59 [95%CI 1.23、2.07])の3つが、認知障害と有意に関連していたというのです。

この研究結果を踏まえて、著者らは「高齢の糖尿病患者では、血糖コントロールを良好に保つことが認知機能障害の予防に重要であることが分かった」と述べています。

今回の研究では、糖尿病と認知機能の関連についてでした。

糖尿病は、あらゆる血管の動脈硬化を引き起こします。それが脳血管にくると、今回のような認知機能障害や脳卒中。心臓にくると狭心症や心筋梗塞をおこします。

このように、糖尿病と動脈硬化は非常に関連があります。

もし、あなたが糖尿であったり、または血糖が高い傾向にあるならば、必ず動脈硬化の検査を受けるようにしてくださいね。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、「歩行速度と寿命の関係」についてです。

多くの研究で、心臓機能が低下している人、呼吸機能が低下している人は平均寿命が健康な人に比べると短いといわれています。

また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、肥満や痩せすぎも平均寿命に影響を及ぼしています。

このたび、アメリカのメイヨークリニックからこんな研究報告がでました。

それは、ウォーキング(散歩)の時の歩くスピードが平均寿命に関連しているか?という研究です。

この研究は以下の通りです。

歩行ペース が体脂肪の異なるレベルにわたる平均余命とどの程度関連しているか?

参加人数は驚異の474000人以上が参加した研究で、通常の歩行ペース(ゆっくり、安定した/平均、活発として定義)、ボディマスインデックス(BMI)を測定。約7年にわたって追跡調査されました。

活発なウォーキングペースを報告した参加者は、女性で86.7歳から87.8歳まで、男性で85.2歳から86.8歳までの範囲で、すべてのレベルのBMIにわたって寿命が長くなっていました。逆に、遅い歩行ペースを報告した被験者は平均寿命が短く、BMIが20 kg / m 2未満の遅い歩行者で最も低かったという結果でした(女性:72.4歳、男性:64.8歳)。

つまり、活発な歩行者はより長い平均余命を持っていることがわかり、そしてそれは異なるレベルの肥満指数(BMI)にわたって一定であったというのです。

より速く歩いているということは、非常に低強度の形態の心臓と呼吸のトレーニングを行っていると言えるかもしれません。そしてそれを定期的に行うということで、心臓を強化することにつながるのでしょう。

心臓の病気を防ぐために、日頃から生活習慣に気をつけましょう、体によい食事、定期的な運動がよい、と言われています。

しかし、普段の歩行速度をちょっとだけ早めるだけで長生きできるなら、やらない手はないですよね。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは「食事のくみあわせと心臓病の関連」についてです。

今までの多くの研究では、野菜の摂取と心臓病の関連、魚の摂取と心臓病の関連、といったように単一因子での研究報告は数多く出ていましたが、食事因子と心臓病の関連に関しての報告はなかなか見当たりませんでした。

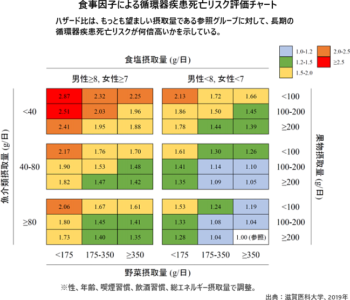

このたび、滋賀医科大学のグル―プが「NIPPON DATA」に基づいた食事因子と循環器疾患の死亡リスクに関する評価表を作成し、日本循環器学会誌に報告しました。

研究グループは日本人の男女9115人を対象に、29年間の追跡データから分析。

野菜、果物、魚、食塩の1日摂取量を評価し、それぞれの推奨量に対する不足を比較し、複数のカテゴリーに分類。

野菜は1日350グラム以上食べているか?魚は80グラム以上食べているか?

果物は200グラム以上か?塩分は8グラム以下か?

以上の目安で、追跡期間中の循環器疾患(脳卒中および心臓病)による死亡リスクとの関連を分析しています。

そして、その関連を一つの表にまとめたのです。

この表によると、塩分摂りすぎと制限のグル―プで心臓病死亡リスクに差があり、野菜は野菜で多くとっていることが心臓病死亡リスクを減らしています。同様に魚を多く食べたり、果物を多く食べることもリスクを軽減しています。

そして、野菜、果物と魚の摂取量が少なく、塩分摂取量が多いという4つ全てのリスクを持っているグループは、そうでない標準グループと比べて循環器疾患死亡リスクは2.87倍にも上昇していました。

この表はとても優れものです。野菜や果物、魚をしっかり摂り、塩分を控えめにするという当たり前のことを当たり前に継続することが、何よりも健康維持に大切だということですね。

心臓病を予防するために、様々な薬が開発されています。

でも、一番大切なことはやはり食事ですよね。

血管の動脈硬化は症状が非常に出づらいものです。血管はある日突然詰まるものではありません。

動脈硬化はある日突然始まるわけではありません。

正しい食事による日々の積み重ねこそが、心臓病つまり心不全や狭心症、心筋梗塞、そして脳梗塞などを防いでくれます。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『胸痛』です。

胸痛、胸が痛い、などの症状でまず疑われる病気、それは狭心症です。

狭心症とは、心臓に栄養を送る冠動脈と呼ばれる血管が動脈硬化で狭くなってしまうものです。

この、狭心症という状態を見逃すと心筋梗塞をおこし、命を落としてしまう人もいます。

ですから、胸痛という狭心症のサインはとても大切です。

狭心症で典型的な胸痛は、労作時胸痛と呼ばれるもので、安静時には何も起こらないのに、運動時や労作時に限って胸が痛くなります。

その症状は、「胸が締め付けられる」、「胸が押される」、「みぞおちが痛い」、などです。

一方、「胸がちくちくする」、「胸がずきずきする」などの症状は狭心症としては典型的ではありません。

胸痛の症状のでかたで、心臓によるものなのか、違うのか?を知ることは大事ですね。

しかし、この症状はあくまでも一般論。もし、胸痛や胸の不快感で心配であれば、遠慮なく循環器専門医に相談してください。

もちろん当院にも、本当に多くの狭心症の方が通院されています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『糖尿病で動脈硬化が進む』です。

ご存知ですか?全心筋梗塞の患者さんの約1/3は糖尿病です。

ご存知ですか?全脳梗塞の約半分は糖尿病です。

糖尿病の人は、糖尿病でない人の約2倍から3倍これらの病気にかかりやすい、と言われています。

糖尿病の人がこれらの病気にかかりやすい理由、それは糖尿病の人が動脈硬化が進みやすいから、です。

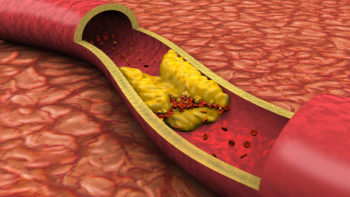

動脈硬化では、血管の壁にコレステロールがもぐりこみ、血管を硬くさせ、詰まらせます。

そして、コレステロールは酸化すると血管の壁に潜り込みやすくなるのですが、

糖尿病の人は、この酸化が非常に起こりやすいのです。

そして血管の壁に蓄積された酸化されたコレステロールの塊はプラークと呼ばれます。

そして、知らないうちにプラークがどんどん巨大化し、最後には血管を詰まらせます。

これが、心臓に来ると心筋梗塞、脳に来ると脳梗塞になります。

糖尿病では、ただ血糖を管理すればよいというものではありません。

大事なことは、これら動脈硬化の進行度をしっかりと観察することが大切です。

そのための検査が、頸動脈エコーで頸の動脈硬化を見る。ABI検査で足の動脈硬化を見ある。

心臓エコー検査や心電図で心臓の動脈硬化を見る。

糖尿が気になる方や、ご家族に糖尿の方がいる場合、是非お近くの循環器専門医のいる病院でチェックしてもらってくださいね

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

血圧が上がってきた、血糖が高いと言われてしまった、体重が増えてきた、などそろそろ食べ物や栄養を意識し始めている方も多いと思います。

では、正しい栄養の摂り方ってわかりますか?

わからないことはプロに聞く、それが一番です。

当院には栄養のプロ、管理栄養士が在籍しており、定期的に栄養指導を行っています。

これは、あらゆる生活習慣病が役に立ちます。

高血圧や糖尿病、コレステロールや中性脂肪、痛風、肥満はもちろんのこと、すでに生活習慣病が原因で病気を起こしてしまった人。たとえば、心筋梗塞や脳卒中などの心臓病、脳梗塞や閉塞性動脈硬化症、脂肪肝などなど。

日頃の食生活、食の選び方こそが健康の基本です。

あなたのその食事、栄養バランスは大丈夫ですか?

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『心筋梗塞後の腎臓機能と運動との関連について』です。

そもそも、心筋梗塞を起こした人の中には、腎臓の動脈硬化も進んでいて腎臓機能が低下している人が非常に多いです。

しかも、心筋梗塞後の腎臓機能低下は死亡率を高める要因と言われています。

そのために、心筋梗塞のあとは、いかにして腎臓機能を維持するかが大事になってきます。

しかし、腎臓機能を改善させるために何をすればいいか、はっきりした結論は出ていませんでした。

2019年2月にある研究論文が発表されました。

これは、心筋梗塞を起こしたかたが、運動を行うことで腎臓機能がどうなるか、をしらべた研究です。

対象患者さんは41人の心筋梗塞の既往がある方。1日の歩数を計測して、3か月後の腎臓機能にどんな変化があるか調べたところ、低歩数の方に比べて高歩数の方は、腎臓機能が改善していたのです。

多くの研究で、心筋梗塞をおこしたかたの運動の有用性が示されています。

この研究の高歩数群のかたは1日約7000歩歩いていました。

心筋梗塞を起こした方に限らず、狭心症やほかの心臓病、脳梗塞など動脈硬化が考えられる人は、腎臓を守るためにも1日7000歩の運動を意識するのが大事ですね

心筋梗塞を起こした多くの方は、運動しても大丈夫か心配されています。

自分に適切な運動量はどれくらいなのか?

それを知り、正確に運動をするには医療機関の中で安全に運動することが勧められます。

それを心臓リハビリ、と言います。

当院でも心臓リハビリを積極的に取り入れていますので、気になる方はご相談くださいね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは『どんな油をとると、健康になるの?』についてです。

最近糖質制限、炭水化物制限が非常に健康にいいよ、という話が広がっています。

でも、それって本当なの?もしくは油と言っても、いったいどんな油をとるとより効果的なの?という疑問がわいてきます。

そこで、今日はこんな論文を紹介します。

「Association of Specific Dietary Fats With Total and Cause-Specific Mortality」

というタイトルで、2016年JAMAという超超一流医学誌に載った研究発表です。

この論文は、約12万人の男女を対象に、20~30年の食事内容と長期予後(いわゆる死亡率など)の関係を追跡した研究です。

この論文から得られた結果の一つは、

食事からの総脂肪量が多い人は、総炭水化物量のほうがが多かった人に比べ、死亡率が低かったというものでした。

では、脂肪が体に良いとはいっても、どんなバランスでいろいろな油を摂取していけばよいのでしょうか?

この論文からは以下のような結果もえられています。

それは、オリーブオイルなどの一価不飽和脂肪酸やオメガ3などの多価不飽和脂肪酸をとった方が、飽和脂肪酸ばかりをとり続けるよりも死亡率が低かったというのです。

脂肪から摂るエネルギーの5%を飽和脂肪酸から不飽和脂肪酸に置き換えただけで、なんと死亡率が13%から27%も減少していたのです。

炭水化物を過多に摂取するのを控え、良質の油をとりましょう。そして、その脂質の内容を飽和脂肪酸に偏らせすぎないことが必要だということです。言い換えると、肉などに代表される飽和脂肪酸ばかりをとらず、オリーブやナッツ、魚からの脂肪もよりたくさんとりましょうということですね。

油が体にいいからという言葉を都合よく受け止めて、肉ばかりを食べることがないように気を付けてくださいね。

質の悪い脂には過酸化脂質とよばれる酸化した脂が多く含まれます。

酸化は動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中を誘発します。

ですから正しい脂のとりかたはとても大切です。

特に、一度心臓発作を起こした方や、遺伝的にそういった家系の方、

悪玉コレステロール(LDL)の数字が高い方、などは正しい脂の使い方は本当に必要です。

そして、頸動脈エコー、心臓エコーなどの定期的な動脈硬化チェックも欠かしてはいけません。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『心筋梗塞の前触れ』です。

心筋梗塞とは、心臓に栄養を送る血管(冠動脈)が詰まってしまい、心臓に栄養を送れなくなる状態のことです。

栄養が送れなくなると、心臓の筋肉は壊死してしまいます。

この壊死していく過程で強烈な胸の痛みを起こすことが多いです。

また、壊死してしまうとどうなるのでしょうか?

たとえば心臓のポンプ機能が低下し、心不全を起こす。ポンプ機能が強烈に低下すると、心不全死をおこすこともあります。

脈のリズムが急にみだれて命に関わる不整脈を起こす。

壊死した心臓の筋肉に穴があいて、心臓破裂を起こすこともあります。

いずれにしても、心筋梗塞を起こすと、突然命をおとしかねない、ということを認識しておく必要があります。

では、この心筋梗塞、まえもって予測はできないのでしょうか?

心筋梗塞では強い胸の痛みを起こすのが一つの特徴ですが、

心筋梗塞をおこす前に、ちょっとした軽い胸の違和感を自覚することがあります。

一番多いのが、軽労作での胸の違和感です。

例えば、朝方会社に行こうとして歩いていたら、なんとなく胸の違和感を感じたが、数分で治ってしまった。

大したことないと思って様子を見ていたら数日後に心筋梗塞をおこしてしまった。

これは、心筋梗塞として非常に典型的な例です。

ですから、まずは軽い胸の違和感を感じたら、それが心筋梗塞の前触れなのかをしっかりチェックする必要があります。

心筋梗塞の前触れは、専門医でないと見抜くのが難しいケースが多くありますので、気になる際は、

是非循環器専門医のいる病院、クリニックへの受診を勧めます。

しかし、この前触れ、実は心筋梗塞の1/3にあたるひとは経験しません。

つまり3人に1人は、何の前触れもなく心筋梗塞を起こすということです。

では、前触れがない場合はどうしようもないのでしょうか?

いえいえ、決してそんなことはありません。

心筋梗塞をおこす、つまり血管が詰まる状態は、そのほとんどが動脈硬化が土台となっています。

動脈硬化とは、血管にプラークがこびりついて、血管が狭くなってきている状態です。

多くの人は心臓の血管がある程度狭くなっても症状が全くなく、90%異常つまってきてはじめて症状がちらほらでてきます。

ですから、自分の動脈硬化の状態を定期チェックしておくことが大事です。

健康診断や人間ドッグ、血管ドッグ、または心臓血管系のきめ細かい検査なども必要です。

糖尿病や高血圧、肥満、喫煙など、動脈硬化の素因を持っている方は、是非とも定期的な動脈硬化検査を受けてくださいね。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など