船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は『緑茶と心筋梗塞・脳卒中』についてお話します。

まずは心筋梗塞について簡単に復習をしてみましょう。心筋梗塞や狭心症という病気は、心臓に栄養を送っている血管、冠動脈が狭窄ないしは閉塞してしまい、十分な栄養が心筋に到達しない状態を指します。

特に、心筋梗塞の場合は冠動脈の突然の閉塞に伴い、心臓の筋肉が壊死してしまうことがあり、それがもとで不整脈は心原性ショック、心不全、そしてそれが致死的になることもあります。ですから如何に心筋梗塞を起こさないか、そして運悪く一度発症したとしても、どうしたら心筋梗塞の再発を防げるのか?そのために普段どんな生活を送るべきなのか?がとても重要になってきます。

心筋梗塞の殆どは動脈硬化、動脈硬化が起こる原因の殆どは生活習慣の問題です。高血圧やコレステロール、血糖、肥満、アルコール、喫煙、に対する注意はもちろんのこと、動脈硬化を抑制する可能性のある食材に目を向けることも大切です。

もちろん体に良いものは摂るけれども、体に悪いものも遠慮なく摂っていては意味がないですけど。

今回、日本の研究者たちが脳卒中や心筋梗塞御の再発に緑茶が有効という研究報告をされました。

この解析はJACC研究のデータを用いて行われました。1988~1990年に参加登録された40~79歳の4万6,213人を約18.5年追跡しています。

その結果、緑茶の摂取量は、脳卒中または心筋梗塞の既往のある方では、緑茶の摂取頻度が死亡率と逆相関することが判明しました。具体的には、脳卒中既往者では緑茶を飲まない群に比較し、1日に3~4杯飲む群の死亡が56%に減少、5~6杯飲む群では52%、7杯以上飲む群では38%(同0.20~0.71)でした。心筋梗塞既往のある方も同様で、1日に7杯以上飲む群は死亡リスクが47%に減少していました。一方、脳卒中や心筋梗塞の既往のない人では、緑茶摂取量と死亡リスクに有意な関連は認められませんでした。

緑茶に含まれているフラボノイドがこの様な結果をもたらしたのかもしれませんが、詳細までは不明です。

緑茶を多く飲む人と、そうでない習慣の人たちでは生活のリズムに大きな違いがある可能性も否定できません。

ただ、この結果を踏まえ、少なくとも普段の生活習慣に緑茶を積極的に取り入れてみることは悪いことではなさそうです。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ循環器専門医資格を多くの医師が有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、管理栄養士、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は『GI値と心臓病』の関係について、です。

GI値はグリセミック・インデックスの略で、食後の血糖値の上昇度合い、糖分の吸収度合いを数字化したものです。

グルコースを100とし、、GIが70以上の食品を高GI食品 56~69の間の食品を中GI食品 55以下の食品を低GI食品と定義しています。

低GI食品を積極的に摂取することで、肥満の抑制や糖尿病の予防につながると言われており、多くの食品メーカーも低GI値の商品を作り出しています。

糖尿病を起こす、肥満を続ける、そういった生活習慣病が動脈硬化を惹起し、心筋梗塞や脳卒中などの引き金になる可能性は高いと思われます。

ただ、GI値と心臓病や心臓血管死などに関連があるのかどうか?この点に関しては科学的なエビデンス、証明されていることが少なく、不明な点がたくさんありました。

今回、カナダ・トロント大学のDavid J.A. Jenkins氏らがGI値の高い食品と心臓血管病の関係について大規模な研究報告をしました。

対象者は20カ国の35~70歳の13万7,851人で、追跡期間の中央値は9.5年でした。

7つに分類された炭水化物食品(豆類、でんぷん質食品、野菜、果物、果実飲料、乳製品、砂糖入り飲料)に基づいて、GI値を調査しています。

その結果、GI値が最も高かったグループと最も低かったグループ比較したところ、心臓血管病の既往があった場合、GI値が高いと心臓血管病のリスクは1.51倍、心臓血管病の既往がない場合、リスクは1.21倍でした。

ということは、高いGI値食品を食べ続けると心臓血管病を起こしたことがない人でもリスクが20%増加、既往がある人はなんと50%以上もリスクが増えるという結果なのです。

今回の研究では、同じ糖質でも内容をかなり考えることで将来の病気のリスクがかなり変わるということです。ただやみくもに全ての糖質を否定する意見もあるようですが、上手な炭水化物の選び方が心臓血管病の危険性を減らしてくれるとも言えます。つまり、日常的に高GI食品を食べていたひとは、低GI食品を食べるように意識するだけで、心臓血管病の危険性を減らせることも予想できます。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ循環器専門医資格を多くの医師が有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、管理栄養士、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、高血圧と大気汚染の関係についてお話します。

高血圧は、御存知の通り、生活習慣病の一つです。

多くの人は、高血圧に対して注意をしているものの、そもそも高血圧が続くことでどんなことが起こり得るのか?本当の高血圧の怖さについてご存知ありません。

高血圧がおこるとどんな事が起こるのでしょうか?

高血圧は、血管の中の圧力が高い状態です。血管はホースのようなものなので、その中を高圧で水が流れ続けている状況を想像していただくと良いかもしれません。

パンパンに張った水道ホース、この状態が長く続くとホーズはどうなると思いますか?

ホースに亀裂が入ってきたり、ガタが来ますよね?

血管でいうと、固くなると同時にもろくなってきます。

この状態を動脈硬化と呼びます。

動脈硬化の血管は固くて脆いのです。そして詰まりやすく、切れやすく、破裂しやすくなるのです。

固くなり、動脈硬化を起こした血管には、内側の壁にプラークと呼ばれるコレステロールを始めとした物資圧が沈着していきます。沈着量が多くなると、血管の中が狭くなってしまい、最終的に詰まってしまうわけです。

血管が細くなっても症状がまったくないことが殆どで、そのために突然心臓の血管がつまる心筋梗塞や頭頸部の血管が詰まる脳梗塞を発症し、話を聞いてみると高血圧をしっかり治療していなかったケースがあります。

つまり、高血圧をコントロールするということは、その先の動脈硬化を予防する、更に先の血管のつまりなどの命に関わる病気を予防することにつながるのです。

高血圧が原因でおこる病気はたくさんあります。今日はそのうちの一つをお話します。

それは、大動脈解離という病気です。

大動脈とは、心臓から全身に血液を送る幹のような血管で、背骨の脇を走行しています。

大動脈から多くの枝が分岐して、脳血管や肝臓・腎臓などの腹部臓器、手足へと血液が運ばれます。

そのおおもとの血管を考えてください。

高血圧があると、このおおもとの血管。大動脈が常に高圧にさらされた状態になります。

大動脈は固くなり、もろくなっていきます。

その状態が長く続くいても実は全く症状がありません。ですから血圧が高くても調子が良いから大丈夫、などとたかをくくる人が大勢います。

しかし、その浦では着々と大動脈の動脈硬化がすすんでいるのです。

そしてある日・・・・

突然大動脈が『ビリビリ!!』と裂けてしまうのです。

大動脈が裂けると、脳への血管が裂けて脳卒中、心臓への血管が裂けて心筋梗塞、脊髄への血管が裂けて下半身麻痺、腸への血管が裂けて腸管壊死、足の血管が裂けて下肢の壊疽・・・など大変多くの合併症が起こり、運が悪いと病院にたどり着くことさえできず、いわば突然死を起こしてしまうわけです。

こんな病気をおこしてから、『ああ、高血圧にもっと気をつけていれば。。。』といったところで後の祭りなわけです。

では、どうすれは高血圧を予防できるのか?

これは生活習慣をみなおすことにつきます。

塩分を控える、カロリー過多の食事を控える、有酸素運動のような運動を定期的に取り入れる、睡眠を十分にとり、ストレスを溜めない生活をおくる。

大変かもしれませんが、やればやるだけあなたの健康度はどんどん上がっていき、結果的に病気に負けない強い体をつくれます。

そんな中、最近高血圧と大気汚染の関係についての論文が発表されました。

これまで、黄砂と喘息発作や急性心筋梗塞の発症との間に関係があることは知られていたものの、黄砂飛来の血圧への影響は不明でした。

最近、京都大学を中心としたチームが約10年追跡調査をし、血圧上昇と黄砂についての関係を調査した研究が報告されました。対象はおよそ30万人にものぼります。

『Association of short term exposure to Asian dust with increased blood pressure』

その結果、黄砂飛来日には血圧が上昇するという結果が得られたのです。

また、非喫煙者に比べて喫煙者において黄砂飛来日での血圧上昇幅が多かったとのことでした。

著者らは、黄砂への曝露を避けることは、健康な成人の高血圧発症の予防に有用な可能性がある、と考察されています。

高血圧を患っている方は、ただ血圧を管理するだけで満足していてはいけません。

大切なことは、動脈硬化が進行していないか?血管が詰まりかけいるところはないか?

そういった観点からの定期チェックが欠かせないのです。

頸の血管エコー検査をすれば、血管の壁に動脈硬化のプラークが形成されていないか、すぐわかります。

運動負荷心電図で、心臓の虚血状態が簡便に予測できます。

ABI検査で下肢の血流が把握できます。

ぜひ、定期チェックに目を向けてみてくださいね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ循環器専門医資格を多くの医師が有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、管理栄養士、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

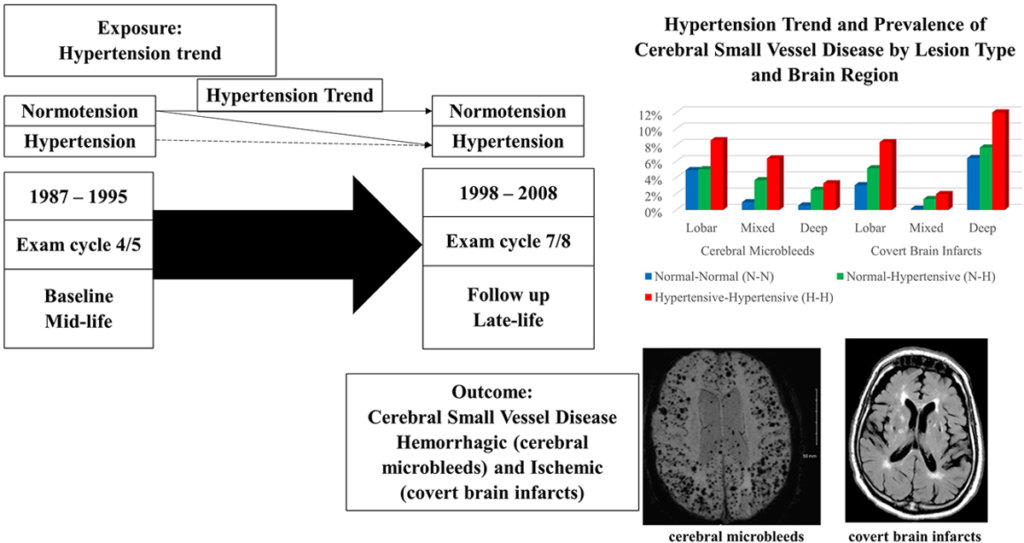

今日は、『高血圧と脳血管』についてのお話です。

高血圧によって脳卒中やアルツハイマー病のリスクが高まることはよく知られています。

ただ、実際は脳卒中を起こしていなくても脳の小さな血管が出血したり、梗塞を起こしているかもしれません。

今回、高血圧が脳の小血管に対するダメージを調べた研究が報告されました。

『Mid to Late Life Hypertension Trends and Cerebral Small Vessel Disease in the Framingham Heart Study』

この研究の結果によると、高血圧の罹病期間が長い人ほど、脳の小血管病を起こしやすいことが判明しました。

この研究から言えることは、高血圧の治療を早期に開始すれば脳小血管病の発症を抑制できる可能性があるということ、そしてそれによって認知症や脳卒中を防ぐことができるかもしれないということです。

あなたの血圧は高くないですか?

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『閉塞性動脈硬化症と糖尿病』についてお話します。

閉塞性動脈硬化症とは、手足の血管が動脈硬化により狭窄したり、閉塞してしまう病気です。

特に下肢の閉塞性動脈硬化症が問題となってきます。

心臓の血管が詰まる心筋梗塞や、頭の血管が詰まる脳梗塞と比較して、あまり気にしていない人も多いようです。

しかしながら、この閉塞性動脈硬化症も、油断しているととんでもない合併症をひきおこしたり、命を落とすリスクもあります。

閉塞性動脈硬化症は重症度・下肢の血管の狭窄、閉塞状態の進行具合によって4つのステージに分けられています。(Fontaine分類と呼ばれています)。

Ⅰ度は下肢症状が全くないか、下肢の冷感を感じる程度

Ⅱ度は、下肢の狭窄血管だけでは血流が足りずに何百メートルか歩行すると、下肢の痛みが出てきます。これを間欠性跛行と呼びます。

Ⅲ度では、歩いていないのに安静時でも下肢の痛みを感じている状態です。

Ⅳ度では虚血部位の下肢に潰瘍や壊死を生じている段階です。

糖尿病は喫煙と同様、閉塞性動脈硬化症の危険因子です。

閉塞性動脈硬化症では、通常間欠性跛行などの下肢症状が出るのですが、糖尿病は痛みを感じる神経も障害を受けていることが多く、間欠性跛行などの痛みの症状が出にくくなっています。

そのために気づかないままに閉塞性動脈硬化症が進行し、Fontaine Ⅳ度の下肢潰瘍や壊疽の状態で見つかることが多いです。そして運が悪いと下肢切断にもなりかねません。

ですから、糖尿病のかたは、必ず足の状態を目で見て確認するセルフケアが必須ですし、病院としても糖尿病患者さんの足を包括的に診ていくフットケアという概念が必要となってきます。

糖尿病の閉塞性動脈硬化症は決してあなどってはいけないんです。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は糖尿病と大血管障害の関係をお話します。

糖尿病の最大の合併症の一つに血管障害があります。

その中には微小血管障害と、大血管障害に分ける考え方があります。

微小血管障害とは、糖尿病性網膜症などの合併症。

一方で大血管障害とは、心筋梗塞などの虚血性心疾患や脳梗塞などの脳血管障害、下肢の動脈硬化である閉塞性動脈硬化症などがあたります。

糖尿病の9人に一人は大血管障害で命を落とすと言われています。

そのために、大血管障害の予防は糖尿病を患っている人にとって極めて大切なこととなります。

多くの研究では、糖尿病が悪くなってから一生懸命血糖を下げる努力をしても短期的には大血管障害は防げない、と報告しています。

一方で、高血糖を避け、厳格に血糖をコントロールすることで、それが遺産となって長期的に心筋梗塞などの大血管障害が防げることがわかってきました。

糖尿病はまさに長い付き合いになります。今、しっかりと血糖をコントロールすることが10年後の心筋梗塞を防いでくれるのです。

そして、この試みは糖尿病になる前、境界型の糖尿病前段階の人にも当てはまります。なぜならたとえ境界型であっても大血管障害などの動脈硬化が進行してしまうからです。

何事も早期からの予防が大事ということですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、糖尿病と脳卒中の関係についてお話します。

糖尿病を患うと動脈硬化が進行しやすくなることはよく知られています。

代表的なものが、狭心症や心筋梗塞などの心臓の動脈硬化、

同様に脳血管の動脈硬化に伴う脳梗塞、そして末梢血管の動脈硬化としての閉塞性動脈硬化症などが挙げられます。

このように、糖尿病の存在が動脈硬化を引き起こすのですが、実際に脳卒中を起こしたあとに、後遺症に関して糖尿病はどんな影響を及ぼすのでしょうか?

脳卒中を起こしたあと、糖尿病があると認知機能が低下しやすい。そんな論文が『stroke』誌に発表されました。

『Association of Prediabetes and Type 2 Diabetes With Cognitive Function After Stroke』

1601人の対象患者さんのうち、36%が糖尿病で、脳卒中の発症後3~6カ月の間に認知機能検査を施行しています。また、脳卒中のほとんどの人は虚血性脳卒中でした。

結果ですが、糖尿病患者のひとは脳卒中後の認知機能が59%も低いものでした。

注意力、記憶力、言語能力、運動能力などにも違いが見られました。

一方で、糖尿病前症と呼ばれる耐糖能異常のかたに関しては、認知機能の低下は見られませんでした。

では、なぜ糖尿病患者の認知機能が脳卒中後に低下するのでしょうか?

専門家からいくつかの可能性が挙げられています。

1つは、高血糖に伴う炎症の影響

2つ目は、糖尿病患者に伴う微小血管障害の影響

糖尿病患者での、脳内の老廃物を除力が低下の可能性を指摘する声もあるようです。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、砂糖を含んだ飲み物と心臓血管病の関係についてです。

米カリフォルニア大学のCheryl Anderson氏らによる研究で、炭酸飲料などの甘い飲み物を多く飲む女性は、心臓病や脳卒中のリスクが高いことが報告されました。「Journal of the American Heart Association」に掲載されています。

『Sugar‐Sweetened Beverage Intake and Cardiovascular Disease Risk in the California Teachers Study』

この研究は、アメリカのカリフォルニア州の女性教師を対象に行われたものです。

対象者の平均年齢は52.1歳で、加糖飲料の摂取量を、ほぼ全く飲まない人、週に1回未満の人、週に1回以上~1日1回未満の人、1日1回以上の人にわけ、解析を行いました。

その結果、加糖飲料を1日1回以上飲む女性は、ほぼ全く飲まない人に比べ、心血管イベントのリスクが19%、脳卒中のリスクが21%高いという結果でした。

今回の研究にあたり、加糖飲料を毎日飲んでいる人たちのグループは、そもそも摂取カロリー量と炭水化物摂取量が多いだけでなく、喫煙率が高い傾向が見られていました。

そう考えると、加糖飲料だけが心臓血管病を増やすというわけではなく、加糖飲料を飲む習慣を含めた食習慣、生活習慣飲み直しが必要、ということかもしれませんね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日はバイアスピリンという血液サラサラのお薬についての最近の研究報告をお話します。

アメリカでは、医師からの助言なしに自主的にバイアスピリンを購入、内服している人が大変多いそうです。そして、その中でも今までに心臓血管病の既往がないにもかかわらず、予防的に内服している人もたくさんいるようです。本当に大丈夫なのでしょうか?

バイアスピリンという薬は日本でも多く使われています。

特に心筋梗塞や狭心症、冠動脈ステント留置術を受けた人などは、心臓病の再発予防、(2次予防といいます)のために内服しています。これらの人に対してのバイアスピリン内服はとても有効です。

一方、バイアスピリンは、心臓病などの既往がない人や心臓血管病のリスクが高くない人など、いわゆる全員が病気の予防(1次予防といいます)のためにも必須なのでしょうか?

バイアスピリンの1次予防に関する内服是非については様々な報告がなされています。

NEJM誌に掲載されている論文(ASPREE試験)があります。

『Effect of Aspirin on All-Cause Mortality in the Healthy Elderly』

これによると、心臓血管病の既往のない70歳以上のかたに、バイアスピリンを内服した場合、心臓血管病に伴う死亡率の改善などの有効な効果は得られず、むしろ全死亡率が上昇してしまったと報告しています。

現在、米国心臓協会および米国心臓病学会(AHA/ACC)は、70歳超および出血リスクが高い人においては、アスピリンをルーチン使用しないよう助言しています。

これをもって、心臓血管病の既往がない全てのひとにバイアスピリン内服が推奨されないと考えるのは正しくありません。

心筋梗塞や脳卒中などの発症はないものの、糖尿病などの強い動脈硬化因子を持っている人や、症状はないものの頸動脈エコーなどの検査で動脈硬化病変が実際に確認されている人、など人によってはバイアスピリンなどの血液サラサラのお薬(抗血小板薬といわれます)が有効と思われるケースも多数存在します。

本当に必要なことは、あなたが今バイアスピリンを内服する必要があるかどうか?です。

こういったことを循環器内科の専門医師に相談されることをおすすめします。

動脈硬化は症状なく進行しますので、自分の動脈硬化の状態を把握するのはとてもとても大事です。

当院では、心電図はもちろんのこと、運動負荷心電図(運動しないと動脈硬化の判定を見逃すケースが多々存在します)、頸動脈エコー検査、心臓エコー検査、ABI検査、自転車エルゴメーター検査、血液検査など様々です。

生活習慣病をもっているかたや親兄弟に心臓病などの動脈硬化疾患を患った方がいる方、

あなたの動脈硬化は大丈夫ですか?

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ全員が循環器専門医資格を有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください