船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『マスクの2重装着と新型コロナウイルス感染予防について』です。

今、多くの方がコロナ対策でマスクを着用しています。しかしながら、マスクの性能や、アスクと皮膚の間にできる隙間の問題などから、ウイルスの遮断効果は決して十分とは言えない状況です。

今回、米国疾病予防管理センター(CDC)が2重マスクのウイルス遮断効果の実験結果を公表しました。

その結果、不織布マスク(サージカルマスク)の上から布マスクを着用することで、新型コロナウイルス感染の予防により効果的である可能性が示されたのです。

方法は、新型コロナウイルスの感染に重要と考えられるサイズの10um以下の大きさのエアロゾルの遮断効果を実験。

その結果、不織布マスクだけを着用した場合、エアロゾルの42.0%を遮断、布製マスクだけでは44.3%を遮断。一方、不織布マスクの上に布製マスクを重ねた場合(二重マスク)は92.5%を遮断したのです。

また、咳の発生者のみが二重マスクをした場合の遮断率は82.2%、曝露者のみが二重マスクをした場合の遮断率は83.0%、そして両者が二重マスクをした場合の遮断率は96.4でした。

ただ、今回の実験は、例えば布マスクの上に不織布マスクの装着した場合や、布マスクの上に布マスクを装着した場合の効果などにつては不明となっています。

たかがマスク、されどマスクですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

恐れ入りますが、当院では新型コロナウイルスに対するPCR検査や抗原検査は施行しておりません。

また、クリニックの構造上、発熱の患者さんを十分に受け入れる体制ではなく、直接のご来院をお控えいただくことがあります。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

在籍医師は、院長はじめ循環器専門医資格を多くの医師が有しております。

医師、専門スキルを持った看護師(糖尿病療養指導士、抗加齢学会指導士、心臓リハビリテーション指導士)、専門エコー技師、管理栄養士、経験豊富な医療事務の全員で、チームで患者さんを診療させていただいております。

どうぞ安心してご来院ください

2021年秋、新京成線「高根公団駅」近くに、

『すぎおかクリニック 高根台院』がいよいよオープンします!!

ここ、夏見台の「本院」に加えて、

高根台エリアに当院の「分院」を開院させていただくことで、

これまで夏見台には通いづらかった、船橋市東部・習志野・八千代エリアの皆さまにも

ご利用いただきやすくなります。

「健康な人たちがいっぱいの街」になるよう、

さらにスタッフ一丸となり、皆様のお役にたてますよう精進してまいりますので、

どうぞ宜しくお願いいたします。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

2021年秋、高根公団駅近くに『すぎおかクリニック 高根台院(仮称)』が開院します。

(コロナの影響で開院時期に遅れが生じています)

これに伴い、現在、当院ではやる気のある仲間を募集しております。

★看護師

★医療事務 を募集いたします。

当院で働いていただきたい仲間とは・・

*人に貢献することが大好きな方

*仲間を大切に、尊重できる方

*成長意欲の高い方

*頑張る方

*明るい方

です

ご興味がある方は、ご連絡くださいね。

詳細は、ホームページのこちらを御覧ください

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、最近発表された報告で、アルコール飲料と非アルコール飲料の摂取と乳がんの関係について調べた研究発表についてお話します。

対象は、日本の24地域の40〜79歳の33,396人の日本人女性で追跡期間は20年以上に及びます。

アルコールと緑茶、コーヒーの摂取有無と摂取頻度が乳がん発症に関連しているかを調べました。

その結果、緑茶およびコーヒーの摂取量と乳がんリスクの間に有意な関連はみられませんでした。

しかしながら、アルコール摂取は乳がんリスクが46%も増加し、摂取頻度が週1回以下の飲酒でも乳がんリスクが増加したのです。

また、アルコールの種類別でみてみると、日本酒とビールでは有意な増加はみられなかったものの、ワインとウイスキーでは高い傾向が見られましたが、統計学的に有意ではありませんでした

アルコールを飲む頻度が少なくても、乳がんのリスクが同様に髙いことは驚きですね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

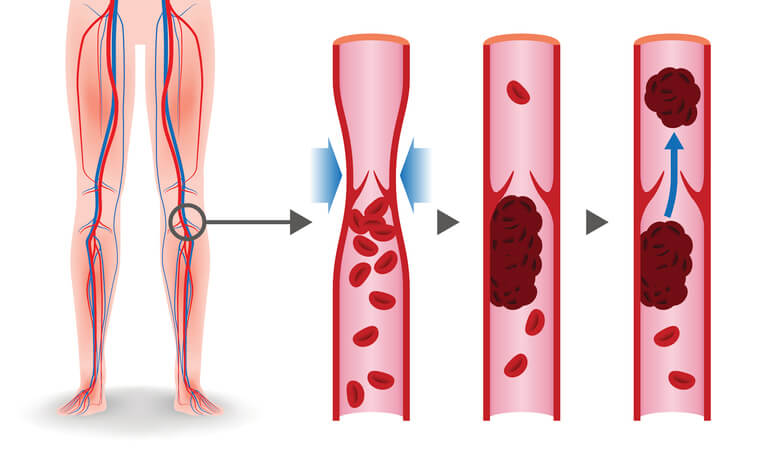

新型コロナウイルス感染症の重症者では、高率に静脈及び動脈の血栓症の報告がなされています。

今回、フランスの研究グループがICUに入室した重症コロナウイルス感染症患者さんを対象に、下肢静脈エコーを用いて静脈血栓症の割合を調べました。

対象患者さんは34名の患者さんで、その中の65%が入院時に静脈血栓症を起こしており、さらに15%がICU入室48時間以内に新たな静脈血栓が見つかったというのです。

つまり、入院から48時間以内の静脈血栓症の割合は79%にも及んでいたのです。

研究者らは、ICUに入室するような新型コロナウイルス重症患者さんには全員、抗凝固療法の検討をしたほうが良い、とコメントしています。

また、静脈血栓症を最も合併した人は糖尿病を患っている人たち(12例/15例)、ついで高血圧のある方でした(9例/13例)と

新型コロナウイルス感染を完全に予防することはなかなか難しいなかで、重症化や血栓合併者に糖尿病の患者さんが多かったという事実があります。

私達ができることは、万が一新型コロナウイルスに感染した際に重症化しないために、糖尿病や高血圧などの生活習慣病に普段から注意しておく必要がありますね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

日本高血圧学会が、COVID-19時代における高血圧診療についての動画コンテンツを掲載しています。

減塩の重要性など、各種動画で説明していますので、一度ご覧頂くと良いかと思います

日本高血圧学会のサイトはこちら

高血圧は、動脈硬化の原因の一つであり、こんjントロールをあやまると、心筋梗塞や狭心症、心不全に限らず、脳卒中・腎臓病のリスクにもなります。

自粛が続く今、運動不足などで知らぬ間に血圧が上がっている方も増えている印象です。

家庭での血圧管理を怠らないようにしましょうね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

年令を重ねていくと、脳血管の動脈硬化や脳卒中、アルツハイマー病など様々な原因で認知機能が低下することが知られています。

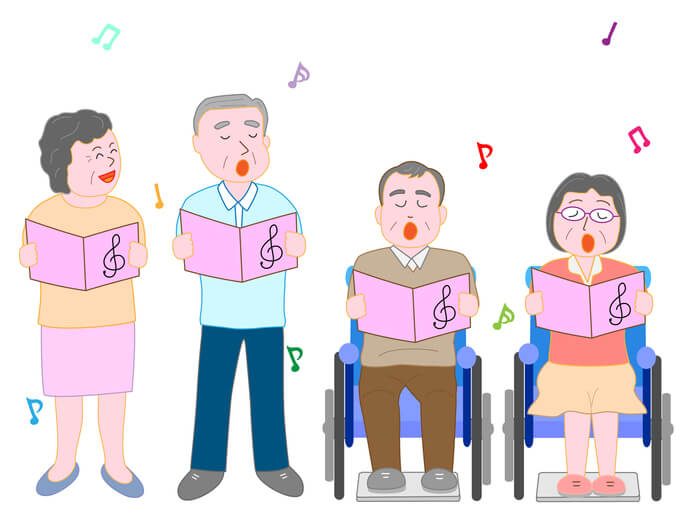

歌を歌うことで、認知機能や嚥下機能が改善する可能性がある、という報告がありましたので、シェアさせていただきます。

「Frequent Karaoke Training Improves Frontal Executive Cognitive Skills, Tongue Pressure, and Respiratory Function in Elderly People: Pilot Study from a Randomized Controlled Trial」

日本の研究で、対象は65歳以上の介護施設に入所中のかた26人。これらの人をカラオケの練習をする群と、スクラッチアートをする群の2群に分けて12週間後の認知機能を比較検討しました。

すると、カラオケ群ではそうでない群と比べ、認知機能が改善していたのです。

具体的には葛藤的指示への反応や抑制制御に改善が見られていたということです。

今回の研究では、カラオケの際にテレビモニターは使わずに、歌詞カードを見ながら行ったとのことです。

歌詞カードをみながら歌うと、歌いだしのタイミングを自分で見つけなければいけないので、そのあたりも認知機能改善につながった可能性を指摘していました。

認知機能低下は加齢によるものだけではありません。

高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病に伴う動脈硬化で脳血管の血流が低下することで認知機能が低下するケースが大変多いです。

そのために認知機能低下を防ぐためには、動脈硬化を進行させない、生活習慣病のコントロールをきっちり行うことがとても大切です。

そして、動脈硬化は狭心症や心筋梗塞の原因にもなります。

言い換えると、動脈硬化が原因の心臓病を起こした方は、脳血管の動脈硬化を起こしやすく、

脳梗塞などの脳の動脈硬化疾患を起こした人は、虚血性心疾患と呼ばれる心臓病を起こしやすくなります。

みなさんも、そういったことへも是非注意を向けてみてくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

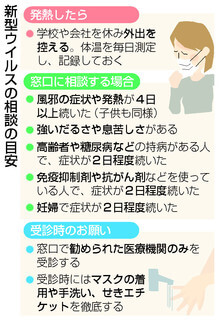

2/17日に厚生労働省が新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センターに相談する目安を発表しました。

また、現時点でこのウイルスに対する有効な抗ウイルス薬などはありません。

当院ではコロナウイルスに関する検査はできません。

以下、抜粋です。

以下のいずれかの場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。 ・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合 (解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。) ・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合 また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。 妊婦の方は、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センターに相談してください。 現時点で、子どもが重症化しやすいとの報告はありません

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『心筋梗塞の再発と肥満の関連』についてお話します。

そもそも、肥満といえばメタボリックシンドロームですよね。メタボは肥満に加えて高血糖や中性脂肪、高血圧など動脈硬化の因子を複数抱えている人たちのことです。

これらの人が心筋梗塞などの心臓血管病のリスクが高いことはよく知られています。

一方で、心筋梗塞を起こした人が肥満だった場合の再発リスクに関してははっきりとしたことはまだわかっていません。

カロリンスカ大学病院(スウェーデン)の研究者らがこの度、腹部肥満を抱えている方に心筋梗塞の再発多いというデータを発表しました。

『Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction』

この研究は心筋梗塞をおこした約2万人を対象に行われ、追跡期間は3.8年でした。

腹部肥満の定義は男性でウエスト94cm以上、女性で80cm以上と定義されました。

その結果、腹部肥満があると心筋梗塞や脳卒中などの再発率が高いことが判明したのです。

また、このリスクは男性の方で高かったということです。

今後は、心筋梗塞を起こした肥満者が体重を落とすことで心筋梗塞の再発率を下げられるのか?にも注目したいですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など