船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、入浴の頻度が心臓発作や脳卒中の予防に関係がある!という話です。

入浴の効果は本当にたくさんありますよね。

例えば、体があたたまる。これは当然です。体があたたまるということは手足の血管(末梢血管)もが拡張し、血行が良くなるということです。、入浴の仕方によってはヒートショックプロテイン(HSP)が生成され、細胞が活性化する可能性も考えられます。

次に、水圧の効果。浴槽に浸かると水圧の影響で血液の循環が促進されるとも言われています。

そして浮力の効果。体重を軽く感じることで、筋肉の緊張も減り、リラックス効果が期待できます。

では、入浴と狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患、脳梗塞などの脳卒中などの心臓血管病の関係はどうなのでしょうか?

今回、日本から入浴の頻度と心臓血管病の関係について論文が発表されました。

「Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke」

「習慣的な浴槽入浴、と冠状動脈性心疾患・脳卒中のリスク」

対象は、心血管疾患またはがんの病歴のない40〜59歳の3万76人で、約20年の追跡調査です。

浴槽での入浴の頻度で、0〜2回/週、3〜4回/週、ほぼ毎日の3つのグループに分けて比較検討しています。

結果:ほぼ毎日入浴するグループは、0〜2回/週に対するグループと比較し、心血管疾患が72%、冠動脈疾患は65%、脳卒中が74%、脳梗塞が77%、そして脳出血が54%へと減少が見られたのです。

ほぼ毎日入浴するだけでこんなにも、脳血管疾患の頻度が減らせるとは本当に驚きです。

当院には、心臓血管病のかたはもちろん、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、糖尿病のリスクが歯磨きの頻度に関連していたという研究報告についてお話します。

そもそも、糖尿病は典型的な現代病であり、今後2人に1人が糖尿病になる時代が来るのでは、とも推測されています。

糖尿病は、心筋梗塞や狭心症、脳卒中をはじめとした動脈硬化や痴呆、腎臓病、網膜症、神経症などありとあるゆる病気のリスクを高めてしまうのは周知のことと思います。

そのため、糖尿病をいかに予防するか、ということが極めて重要になってきます。

このたび、歯磨きの回数を多くすると、糖尿病の発症リスクが低減されるという報告がなされました。

「Improved oral hygiene is associated with decreased risk of new-onset diabetes: a nationwide population-based cohort study」

韓国からの報告で、対象は約50万人、追跡期間は約10年でした。

結果は、まず歯周病がある場合、糖尿病発症リスクが9%増加しました。

また、歯磨きの回数が1日に1回以下の人に比較し、2回の人は糖尿病発症リスクが3%低減、3回以上では8%低減と、いずれも統計学的に有意なリスク低下がみられたのです。

一方、年1回以上の頻度で歯科クリーニングを受けていたことは、糖尿病発症リスクと関連が見られませんでした。

歯磨きの回数を増やすことで、リスク低減の数字は決して大きなものではありませんが、ただ歯磨きの回数をふやすだけで糖尿病になりづらくなるのなら、やらない手はないですよね。

口腔衛生と糖尿病には深い関係があるということです。

当院には、糖尿病のかた、動脈硬化を予防したい方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、「むくみ」についてのお話です。

足がむくんできたときに、どんな原因が考えられるでしょうか?コレってそもそも病気なのでしょうか?

例えば、立ち仕事が長かったときや一日中座っていたときなどに夕方むくんできた経験はありませんか?

これは、単純に下肢の運動不足に伴い、下肢の循環が悪くなっていたからで病気ではありません。

また、塩分を取りすぎると体は塩分を薄めようと水分を体内に溜め込もうとする作用が働き、結果的にむくみに繋がります。

また、高齢者などで体内のタンパク質が少ない、いわゆる栄養状態が良好でないと、血液がうすくなってしまい、同様にむくむことがあります。

このように、むくみの多くは運動不足・塩分過多などの偏食・栄養障害などで病気ではありません。

しかし、むくみの中には実際に病気を抱えている場合もあります。

代表的なものに心不全があります。心不全は、心臓のポンプ機能が低下したことで、尿量が低下してしまい、体内に水分が溜まっている状態です。

同様に、腎不全や肝不全などの内臓障害でもむくみは出現します。

また、貧血などで血液が薄くなっている場合や、甲状腺の機能が低下し全身の代謝が低下している場合もむくみの原因になります。

むくみの多くは問題ないといえるものの、一部のかたには病気が隠れていることがあります。

特に、高齢者や糖尿病や高血圧などの基礎疾患を抱えている方は、チェックする必要があると言えます。

心臓が原因でむくみが出現している場合は、しっかりと検査・治療をする必要があります。

つまりなぜ心不全を起こしたのか? 狭心症や心筋梗塞はないか? 弁膜症は? 高血圧は?

心不全は見過ごすことで、突然状態が悪くなり、最悪命に関わることもありえます。

当院では、循環器という立場からむくみの原因検索を行っています。

自分だけは大丈夫だと勝手に決めつけることだけは避けてください。

むくみが心配な方は一度ご相談くださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

.

卵は必須栄養素をバランス良く摂取できる食べ物ですが、一部では、卵の摂取で心臓病リスクが高まる可能性があるとして、食べすぎないように助言しているところもあるようです。

確かに、卵にはコレステロールがたくさん含まれているために、心臓病の危険性は常に心配されてきました。

今回、1日1個の卵を食べ続けても心臓病の危険性は上がらない、とする大規模な研究結果が発表されました。

対象は50カ国からの約17万人のかた。

『Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries』

この論文の結果、卵摂取と血中コレステロールなどの脂質、死亡率、または心臓血管病のイベントとの間に関連性は見つからなかったとのことです。

今回の研究で、卵が心臓血管病に何ら悪影響を及ぼさないことがわかりました。

卵には必須ビタミンやミネラル、非常に良質のタンパク質などが豊富に含まれていますからね

動脈硬化を予防したい方、糖尿病の方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は『心臓血管病と海藻摂取の関係』についてです。

海藻には豊富なビタミンやミネラル、食物繊維が含まれています。それぞれの成分は健康に良い、動脈硬化や心臓病に良い、と言われていますが、海藻自体が心臓血管病に効くのか、ということはよくわかっていません。

日本の多目的コホート(JPHC)研究で、筑波大学の研究チームが海藻摂取と脳卒中および虚血性心疾患リスクとの関連を調査・報告しました。

『Seaweed intake and risk of cardiovascular disease: the Japan Public Health Center–based Prospective (JPHC) Study』

研究対象は男性4万707人と女性4万5,406人で、約20年の経過を追っています。

海藻をほぼ毎日食べるグループとそうでないグループの2群に分け比較検討しています。

その結果、

男性では、海藻をほとんど摂取しない群に対して、ほぼ毎日摂取する群では、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)の発症率がで76%に低下、心血管疾患全体では88%に低下していました。

女性では、虚血性心疾患の発症率は56%に低下、心血管疾患全体で89%にまで低下がみられました。

一方で海藻摂取と脳卒中の発症リスクには明らかな関連は認められなかったということです。

海藻摂取のパワーが明らかになりました。海藻にはビタミンやミネラルだけでなく、ポリフェノールも豊富です。そういったあらゆる栄養素の複合が心臓病の発症を抑えたと考えられます。

特に女性で虚血性心疾患の発症が56%にまで低下した事実は驚きです。

虚血性心疾患などの心臓病を予防するためにいたずらに薬をのんだりサプリメントに頼るのではなく、まずはこういった体に良い食事を欠かさないことから始めないといけませんね

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

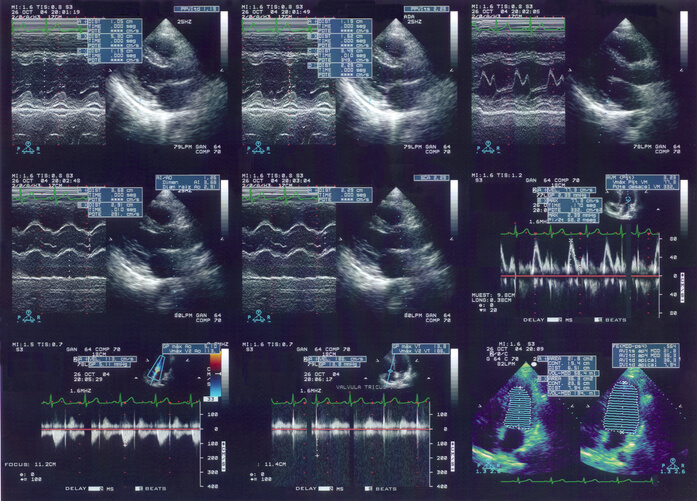

今日は、心不全と心臓エコー(心エコー)についてのお話です。

心不全とは、何らかの原因で心臓の機能が低下してしまい、全身に十分な血液、酸素、栄養を送れなくなっている状態です。

心不全の症状としては、息切れや強い動悸、むくみなどが典型的です。

このような心不全が疑われた場合、どんな検査が必要になるのでしょうか?

心不全をおこすと、多くの場合胸部レントゲン写真で心臓が大きくなっていたり(心肥大)や肺に水が溜まっていたり(肺うっ血)します。

しかしながら、レントゲン写真では不十分です。なぜならば、心臓が大きく写っていても心不全がない人もいますし、逆に心臓が大きく写っていなくても心不全の人が隠れているからです。

では心不全の診断や心不全の経過を把握するのに有効な検査は何でしょうか?

それが心臓エコー(心臓超音波)検査です。

心臓エコー検査では、心筋梗塞の程度などの心臓の動きが手にとるようにわかるのはもちろんのこと、弁膜症とよばれる心臓についている弁の動きもわかります。また、心臓の動きの低下に伴う肺の負担がどの程度あるか?など詳細に心臓の状態を把握できます。

時々、心臓エコーの検査なしに、胸部レントゲンや心電図だけで心不全と診断されている方をみかけます。

そういった場合、本当は心不全になっていないのに・・・というケースがあります。

もし、自分が本当に心不全になっているのかを調べるのであれば、ぜひ一度心エコーーを受けることをお勧めします。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、運動負荷心電図についてのお話をします。

運動負荷心電図というのをご存知ですか?

健康診断などで検査する心電図は安静時心電図というものです。

一方で運動負荷心電図というものがあります。

これは、運動負荷をかけてその前後で心電図をとり、運動による違いを測るものです。

実は、この運動負荷心電図が心臓病のチェックに欠かせないのです。

一つは狭心症のチェックです。

狭心症発作、狭心症に伴う胸痛の多くは軽い運動で誘発されやすいと言われています。

つまり、安静時の心電図では正常でもひとたび運動をしていただいたあとに心電図をとりなおすと、明らかな心電図異常が見られるのです。

同様に、狭心症に対してステント治療や冠動脈バイパス手術を行った方のフォローとしても定期的な運動負荷心電図を行い、冠動脈の狭窄が進行してないか、手軽にチェックできます。

また、不整脈の重症度をチェックするときにも役に立ちます。

運動をすることで増える不整脈なのか?消失する不整脈なのか?それによって薬剤を処方する必要があるかどうかの判断にもなります。

健康診断の心電図で正常だからと思わず、定期的に運動負荷心電図による動脈硬化チェックを是非してみてください。

高血圧や糖尿病、脂質異常のあるかた、肥満や喫煙のあるかた、そして狭心症や心筋梗塞の既往がある方は特に必要な検査です。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『心筋梗塞の再発と肥満の関連』についてお話します。

そもそも、肥満といえばメタボリックシンドロームですよね。メタボは肥満に加えて高血糖や中性脂肪、高血圧など動脈硬化の因子を複数抱えている人たちのことです。

これらの人が心筋梗塞などの心臓血管病のリスクが高いことはよく知られています。

一方で、心筋梗塞を起こした人が肥満だった場合の再発リスクに関してははっきりとしたことはまだわかっていません。

カロリンスカ大学病院(スウェーデン)の研究者らがこの度、腹部肥満を抱えている方に心筋梗塞の再発多いというデータを発表しました。

『Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction』

この研究は心筋梗塞をおこした約2万人を対象に行われ、追跡期間は3.8年でした。

腹部肥満の定義は男性でウエスト94cm以上、女性で80cm以上と定義されました。

その結果、腹部肥満があると心筋梗塞や脳卒中などの再発率が高いことが判明したのです。

また、このリスクは男性の方で高かったということです。

今後は、心筋梗塞を起こした肥満者が体重を落とすことで心筋梗塞の再発率を下げられるのか?にも注目したいですね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

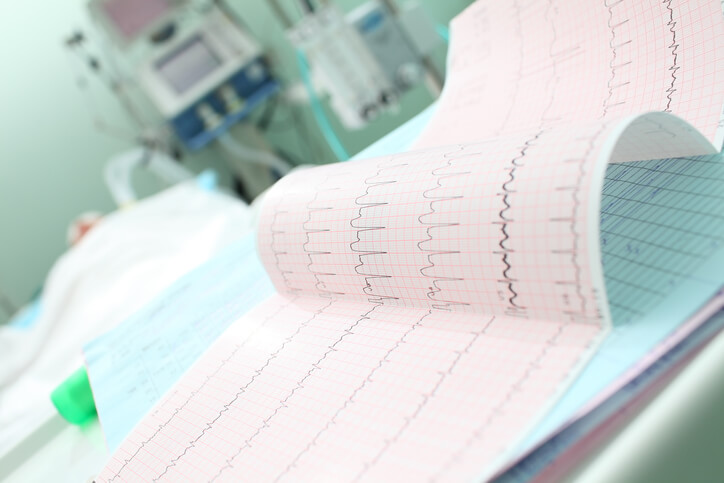

今日は『急性心筋梗塞の検査』についてお話します。

急性心筋梗塞は突然の胸痛で発症すると言われています。その症状は激烈でときには嘔吐を伴い、冷や汗を大量にかく、など尋常ではない症状が出ます。

しかし、一方で高齢者のかたや糖尿病の方などは、激しい胸痛を感じず心筋梗塞を起こすことがあります。

ですから、強い症状がなくても何らかの胸部違和感があれば循環器の医師がいる病院へ受診する必要があります。

心筋梗塞で最も重要なのが心電図です。心筋梗塞特有の心電図異常を呈するために、ほぼ診断が付きます。

しかしながら心電図で心筋梗塞が診断できるのは8割程度と言われています。つまり残り2割は心電図では判断できないのです。

心筋梗塞が疑われるときに、心電図以外で有効な検査が心臓エコー検査です。心臓エコーでは、心臓の動きが手にとるようにわかるので、心臓のどの部分が心筋梗塞を起こしたか、一目瞭然です。

しかし、この心臓エコー検査は卓越した技術がないと、心臓の動きの悪い部分を見落としてしまうことになりかねません。そこで、心臓エコーに精通した検査技師の存在が欠かせません。

もう一つ欠かせないのが血液検査です。

心筋梗塞を起こすと、心臓の栄養を送る血管(冠動脈)が詰まってしまうので、その先の心筋の組織が一部壊死してしまいます。その壊死した細胞から流れ出た物質を血液検査で計測できるのです。

特に心臓の筋肉の壊死の程度、ダメージの程度を測るのに特に有用なのがCK-MB検査とトロポニン検査です。

ただ大切なことがあります。それは、これらの検査はその場で迅速に結果を出す必要があるということです。その理由は、結果が直ちに出ることで最適最速な対処ができるからです。

もし、胸が痛い、苦しい、などの症状があったら躊躇せずにすぐに近くの循環器医療機関を受診してくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など