船橋で内科・循環器内科なら、すぎおかクリニックへ

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-9-25Google Map

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今末梢動脈疾患に関わる歩行障害にココアが効果があるかもしれない、という研究データが Circulation Reserch誌に発表されましたのでシェアいたします。

論文タイトルは、『Cocoa to Improve Walking Performance in Older People With Peripheral Artery Disease』です。

末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)は、動脈硬化が原因で下肢の血管が狭窄または閉塞してしまう状態です。

原因としてはいわゆる生活習慣病、動脈硬化の危険因子と言われる高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙などが言われています。

治療法としては、ステント治療や手術療法、そして薬物療法がありますが、十分な治療ができすに下肢に歩行時の痛みが残ることがあります。(間欠性跛行)

今回、末梢動脈疾患の方にココアを使用すると、下肢への血流改善と、6分間歩行テストにおける歩行距離の改善、ミトコンドリア機能を含むふくらはぎの骨格筋特性が改善したことが明らかになりました。

これは、ココアに含まれるココアフラバノールによるものだと考えられています。

ココアは高血圧や動脈硬化そのものにも良さそうだ、と言われています。

動脈硬化が気になる方はぜひココアを摂ってみてくださいね。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

.

卵は必須栄養素をバランス良く摂取できる食べ物ですが、一部では、卵の摂取で心臓病リスクが高まる可能性があるとして、食べすぎないように助言しているところもあるようです。

確かに、卵にはコレステロールがたくさん含まれているために、心臓病の危険性は常に心配されてきました。

今回、1日1個の卵を食べ続けても心臓病の危険性は上がらない、とする大規模な研究結果が発表されました。

対象は50カ国からの約17万人のかた。

『Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries』

この論文の結果、卵摂取と血中コレステロールなどの脂質、死亡率、または心臓血管病のイベントとの間に関連性は見つからなかったとのことです。

今回の研究で、卵が心臓血管病に何ら悪影響を及ぼさないことがわかりました。

卵には必須ビタミンやミネラル、非常に良質のタンパク質などが豊富に含まれていますからね

動脈硬化を予防したい方、糖尿病の方、狭心症・心筋梗塞または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、運動負荷心電図についてのお話をします。

運動負荷心電図というのをご存知ですか?

健康診断などで検査する心電図は安静時心電図というものです。

一方で運動負荷心電図というものがあります。

これは、運動負荷をかけてその前後で心電図をとり、運動による違いを測るものです。

実は、この運動負荷心電図が心臓病のチェックに欠かせないのです。

一つは狭心症のチェックです。

狭心症発作、狭心症に伴う胸痛の多くは軽い運動で誘発されやすいと言われています。

つまり、安静時の心電図では正常でもひとたび運動をしていただいたあとに心電図をとりなおすと、明らかな心電図異常が見られるのです。

同様に、狭心症に対してステント治療や冠動脈バイパス手術を行った方のフォローとしても定期的な運動負荷心電図を行い、冠動脈の狭窄が進行してないか、手軽にチェックできます。

また、不整脈の重症度をチェックするときにも役に立ちます。

運動をすることで増える不整脈なのか?消失する不整脈なのか?それによって薬剤を処方する必要があるかどうかの判断にもなります。

健康診断の心電図で正常だからと思わず、定期的に運動負荷心電図による動脈硬化チェックを是非してみてください。

高血圧や糖尿病、脂質異常のあるかた、肥満や喫煙のあるかた、そして狭心症や心筋梗塞の既往がある方は特に必要な検査です。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

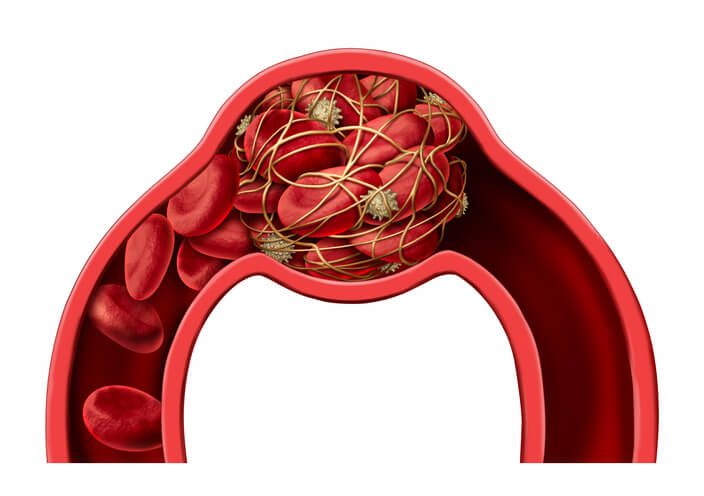

今日は、『深部静脈血栓症と塞栓症のリスク』についてお話します。

当院は、内科・循環器内科・心臓・糖尿を中心に診療しています。

その中で、血管のつまり、深部静脈血栓症(DVT)の方も多くいらっしゃいます。

深部静脈血栓症は、肺塞栓症などの血栓塞栓症が最も危険な合併症の一つと言われています。

今回ご紹介する論文では、肥満や高血圧・脂質異常症・高血糖・糖尿病などの生活習慣病、動脈硬化の危険因子を持っていると静脈血栓塞栓症が起こりやすいという結果を得ています。

『Metabolic syndrome increases risk of venous thromboembolism recurrence after acute deep vein thrombosis』

静脈血栓塞栓症の再発率は、リスク因子がまったくない患者では7%、リスク因子が1つの患者では14%、2つの患者では21%、3つの患者では30%であり、4つを保有する患者では37%に達していたのです。

つまり、メタボリックシンドロームの要素をたくさん持っていると、深部静脈血栓症後の血栓塞栓症の危険性、肺塞栓症の危険性が高まるということです。

一方でワーファリンやDOACと呼ばれる抗凝固薬を内服していた人には血栓塞栓のリスク上昇は見られなかったそうです。

深部静脈血栓症(DVT)を起こしたら、メタボリックシンドロームの要素を一つでも減らす努力が必要ですね。

それにはもちろんバランスの取れた食事や定期的な運動、十分な睡眠などが必要なのはいうまでもありません。

当院は心臓血管病、狭心症、心筋梗塞後などの循環器疾患や糖尿病、高血圧、コレステロール値異常などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『閉塞性動脈硬化症』と言う病気の話をします。

動脈硬化とは、加齢や糖尿病、高血圧や高コレステロール、肥満や喫煙など、あらゆる生活習慣のみだれによって進行するものです。

代表的なものに、心臓の動脈硬化である狭心症や心筋梗塞が有り、

頭部の動脈硬化に脳梗塞があります。

動脈硬化が進むと、これら心臓や頭部以外に様々なところが閉塞してきます。

そして特に下肢の血管が詰まる人も多く、『下肢閉塞性動脈硬化症』とよばれます。

閉塞性動脈硬化症で下肢の血流が低下するとどんな事が起こるのでしょうか?

それが、間欠性跛行(はこう)と呼ばれる症状です。

間欠性跛行とは、安静時には下肢になんの症状もないのに、一度数十メートルから数百メートル歩くと、下肢が痛くなってきたりパンパンに張ってくる状態のことを指します。

これは、下肢の動脈が狭窄もしくは閉塞している状態です。

閉塞性動脈硬化症は特に糖尿病の方に合併することがよくみられます。

糖尿病の方の場合は痛みを感じる神経が鈍くなっており、病気はよほど進行するまで気づかれないことが多く、気づいたときにはすでに下肢の血流が大幅に低下し、最悪の場合下肢が壊死してしまうこともあります。

検査としては、下肢の血圧を測り、簡易的に下肢の血流をみるABI検査が一般的で、スクリーニングとしてよく用いられます。

当院でももちろんABI検査は用意できています。

そして、閉塞性動脈硬化症が強く疑われた場合はMRIで検査やカテーテル検査で病気の確定診断を行います。

もし、自分やあなたの家族に間欠性跛行がある場合、糖尿病などの生活習慣病がある場合など、必ず定期的にABIに検査を行う必要があります。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『睡眠時無呼吸症候群は、糖尿病性網膜症を悪化させる』です。

糖尿病には多くの合併症があります。その中でも、3大合併症と呼ばれるものが糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、そして糖尿病性網膜症です。

糖尿病性網膜症とは、糖尿病のコントロール不良が原因で眼底を流れる細い血管が損傷を受け、眼底出血などを引き起こす合併症です。特に、糖尿病性網膜症が進行し、眼底中心部の黄斑と呼ばれる場所にまで黄斑浮腫など影響が及んでくると、重篤な視力低下や、失明にまで至ることもあります。

一方で、睡眠時無呼吸症候群という病気があります。これは、夜間睡眠時に呼吸が止まってしまい、夜間の酸素濃度が極端に低下してしまうものです。そのために十分な睡眠が取れず、昼間の眠気が出現したりすることがよくみられます。そして、睡眠時無呼吸症候群は高血圧や心臓病、脳卒中、そして糖尿病と関連が深いと言われています。

2019年のアメリカ眼科学会で、睡眠時無呼吸症候群の人では、糖尿病性網膜症からの黄斑浮腫を起こしやすいという研究発表がなされました。

51人の糖尿病性網膜症の患者さんを対象に8年間追跡調査を行った結果、糖尿病性黄斑浮腫をおこした患者さんと糖尿病性黄斑浮腫を起こしていない患者さんが睡眠時無呼吸症候群を合併した割合が80.6%vs 45.5%と、明らかに糖尿病性黄斑浮腫を起こしている患者さんに睡眠時無呼吸を起こしている割合が高かったのです。

また、睡眠時無呼吸が重症である場合に糖尿病性黄斑浮腫が重症化しているという関連も見られました。

糖尿病性網膜症、糖尿病性黄斑浮腫を防ぐために、睡眠時無呼吸がないかをチェックする必要があると言えますね。

睡眠時無呼吸症候群に関しては、こちらのサイトも参考になります。

当院は睡眠時無呼吸症候群の治療、心臓血管病などの循環器疾患、そして糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

循環器専門医2名と、全員が循環器の経験豊富な看護師、一流の心エコーのスキルを持った検査技師2名で十分な診療体制をとっています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日のテーマは、『糖尿病には食物繊維がいい』です。

糖尿病の人は、心臓病や脳卒中などの心臓血管病になりやすいと言われています。

その理由の一つに、糖尿病の人はそうでない人に比べ高血圧や脂質異常などの合併率が高いため動脈硬化を引き起こしやすいから、ともいわれています。

そこで、糖尿病の人がどうやったら高血圧や脂質異常などの心血管リスク、生活習慣病を減らせるのか?ということはとても大切な問題です。

そんな中、糖尿病の人が高繊維食を食べることで、心血管リスクを減らせるという研究発表が出ました。

ケアウェルハート&スーパースペシャリティ病院(インド)のRohit Kapoor氏らの学会発表によると、

約200人の糖尿病患者の方に、果物や野菜、豆類、全粒穀物、ナッツ類などの高繊維食を通常のガイドラインより20~25%多く食べるように6ヶ月の間指導したところ、6ヶ月後には空腹時血糖が28%、収縮期血圧が15%、コレステロールが9%、中性脂肪が23%低下するという改善がみられたというのです。

糖尿病患者さんにとって、繊維を多く摂ることで高血圧などの心血管リスクを大幅に軽減でき、将来の心臓血管病発症リスクを減らせることが期待できることがわかりました。

ここにも、糖尿病と食物繊維の話がに載っています。ご参考にしてください。

当院は心臓血管病などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化を予防したい方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかたなどが船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの方に来院頂いています。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

こんにちは。船橋市の内科、循環器内科、心臓内科、糖尿内科のすぎおかクリニック院長、杉岡です。

今日は、『コレステロールの薬と認知症』についてです。

コレステロールは体に必要な成分である反面、数字が高すぎると動脈硬化を起こし、血管のプラークの原因になると言われています。それを防ぐために何種類かの抗コレステロール薬が作られています。

その中でも世界で一番使われている薬がスタチン、と呼ばれる薬のグループです。

今回、この薬を服用することで、長期に認知症のリスクがどうなるのか?を今までの研究をメタ解析した論文が発表されました。

『Association between Use of Statin and Risk of Dementia: A Meta-Analysis of Observational Studies』

約900万人以上の方を対象に解析されました。

研究結果では、スタチン使用者は、非スタチン使用者と比べて認知症リスクが17%減少していることが判明しました。

細かく分析すると、スタチン使用に伴うアルツハイマー病のリスクは31%減少、血管性認知症のリスクは7%の減少でした。

最近、スタチンに対するよくない面が報道されていますが、改めて、必要な場合には必要な薬を躊躇せず飲む、という判断も大切だと感じます。

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。

こんにちは。すぎおかクリニック院長、杉岡です。

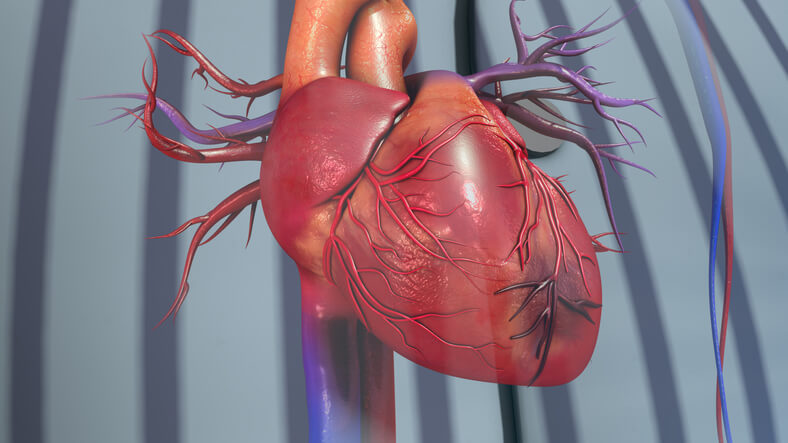

今日は『冠動脈』についてのお話です。

冠動脈は心臓の周りを取り囲み、心臓の筋肉に栄養を送る動脈のことです。

直径3m程度の非常に細い血管ですが、その役割は非常に重要です。

心臓の筋肉は冠動脈から栄養を受けています。ですからなんらかの原因で冠動脈からの栄養補給が滞ると、心臓の筋肉は栄養不足となり、深刻な場合が心臓の筋肉が壊死してしまいます。

冠動脈は右冠動脈と左冠動脈の2本から成り立っています。そして左冠動脈は主観部からすぐに途中ふたまたに分岐して、左前下行枝と左回旋枝に枝分かれしていきます。

冠動脈は動脈なので、様々な原因で動脈硬化を起こします。

動脈硬化の原因は、加齢や高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病や、肥満、睡眠不足、喫煙、アルコール過多などで起こります。

冠動脈に動脈硬化をおこすと、狭心症や心筋梗塞の原因となります。

ほんの数ミリの血管が、命を脅かすことになりかねません。

心臓の小さな血管、『冠動脈』を大切にしましょうね

地元船橋の大穴北小学校第一回卒業生です

大穴中学校、県立千葉高校卒業

平成3年千葉大学医学部卒業

平成6年より2年間船橋市立医療センター勤務

平成8年 倉敷中央病院で循環器の専門トレーニング

平成9年より平成26年3月まで船橋市立医療センター心血管センター循環器内科副部長として勤務

平成26年5月すぎおかクリニック開院

<取得資格>

医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医など

当院は循環器疾患と高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病に力を入れています。

動脈硬化や心臓病が気になる方、または心臓病を発症したあとの再発予防のかた、糖尿病の合併症を抱えた方など、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市,、市川市、千葉市を始め多くの地域から来院頂いています。